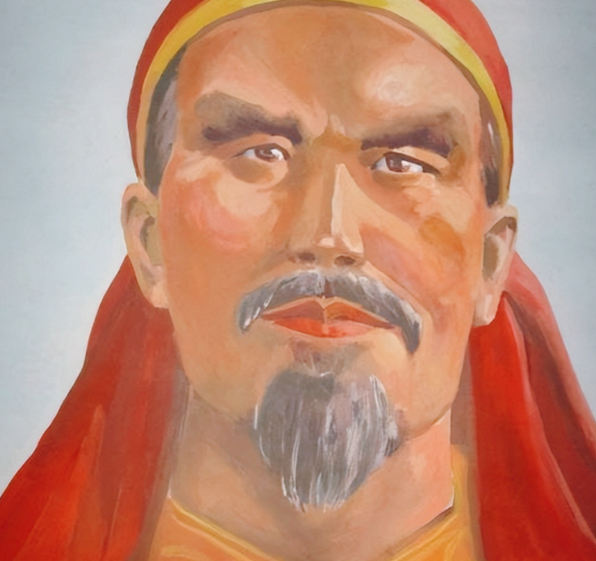

在中国近现代历史上,保家卫国的战争无数,而正是这其中涌现出了一批批可歌可泣的英雄。曹刚,作为那场战争中的一位年轻士兵,其名字早已镌刻在家国情怀的丰碑上。事情发生在1979年,那是在中越边境爆发的自卫反击战期间。 曹刚当时仅有18岁,正值年华,却毅然选择走上前线,他的这一抉择是对国家深沉的忠诚与热爱。 曹刚的父亲曹启东与母亲,一对普通的农民夫妻,在遥远的乡村里养育着这个唯一的儿子。他们深知战场的残酷,却也理解儿子的决心,那是属于年轻一代的责任和使命。 出租屋、田野都见证了曹刚的成长,他从小聪颖勤奋,性格坚毅。家人对他的期望很高,盼他平安归来,立志为家庭带来幸福。战争的无情改变了这一切。在战场上,曹刚表现出非凡的勇气与智慧,多次执行危险任务,赢得战友们的敬佩。 遗憾的是,在一场激烈的战役中,他英勇牺牲。失去儿子的消息如同晴天霹雳,落在曹启东夫妇的心头,那一刻,他们的世界坍塌了。然而在深沉的悲痛之中,更多的是为儿子的英勇无畏自豪和骄傲。 2022年的一个清晨,已经白发苍苍的曹启东夫妇踏上了前往云南屏边县烈士陵园的旅程。这是一场跨越千里的朝圣,是为了完成多年来心中的一个愿望——亲自到儿子的墓前祭奠。 两位老人携带着厚重的纪念物品——有儿子生前钟爱的书籍,曹刚小时候穿过的军装,甚至是一双全新的鞋子,这是母亲亲手挑选的礼物,寓意着给儿子换上新的征程。 他们来到那片静谧庄严的土地,在门卫的指引下找到了刻有“中华人民共和国英雄——曹刚”的墓碑。碑文简洁却气势恢宏,每一个字都昭示着曹刚的英名与无尚荣光。 两位老人一左一右,缓缓坐在墓碑前,手中摆放着各式祭品,他们熟练而虔诚地完成每一道祭拜的礼节。 曹启东穿上了儿子的旧军装,整理帽檐的动作缓慢而坚定,仿佛借此与儿子重新连接。母亲望着这幕,眼中含泪却仍旧坚定,她低声说:“儿子在那边,也需要换双新鞋。” 夫妇二人将准备的祭品逐一摆放齐整,有着儿子喜欢的食品,品味熟悉的香气,有儿子当年心爱的书籍,散发着纸墨的香气,所有的细节都彰显着父母对儿子无限的爱与思念。 一阵清风拂过,吹动插在墓前的那面小国旗,仿佛那阵风是儿子英魂的低语,守护着这片热土。老人们默默下跪,手合十,心中祈愿。 不曾言语的哀思溢满双眸,岁月沧桑在脸上刻下深刻的痕迹,却无法磨灭他们对于儿子的敬意与怀念。那一刻,时间仿佛凝固,只有深沉的爱与牺牲在空气中回响。 祭奠结束后,老人们在陵园中缓步漫游,目光穿越一排排英雄的墓碑,不禁感叹这片土地的壮烈。理智和情感在胸腔中交织,那些为国牺牲的英雄们,是中华民族最坚强的脊梁。心中那份沉甸甸的责任感与敬仰,使得这对夫妻的步伐愈发沉稳。 随后,他们前往旁边的纪念馆。在那个满载记忆和历史的空间里,展览着各种战争文物和陈列品,他们细致地浏览每一件物品,眼神里充满了复杂的情感。 特别是儿子的简介区,一幅幅照片,一件件战斗遗物,让他们仿佛触摸到儿子当年的身影。战场上的英勇无畏,生活中的点滴习惯,都在这些展品中得到真切的展现。 当夜幕渐渐降临,老人们坐在纪念馆外的长椅上,回想起那段沉重却又光辉的历史。 虽然内心随着这趟旅程起伏跌宕,但他们感受到了某种慰藉——这一趟千里祭奠,不仅是缅怀逝去的儿子,也是对所有为国牺牲者的敬意与怀念的表达。今晚的星空格外清澈,就像英雄的灵魂,在远方默默守护着他们温暖的思绪。 这次祭奠,是曹启东夫妇多年内心最深处的渴望的终结,也是他们与儿子之间最珍贵的对话。他们明白,这次可能是最后一次有机会来到儿子的墓前,亲自感受这片为儿子英灵守护的圣地。 每一步跋涉都凝聚着无声的誓言:无论生命多么脆弱,儿子的精神,英雄的荣光,将永远铭刻在他们的心中。 未来的日子里,曹启东与妻子将带着这份沉甸甸的情感继续生活。尽管身躯衰老,心灵却因这次祭奠而获得了一丝平静与力量。他们将无怨无悔地将儿子的故事讲述给邻里,传递给后代,让曹刚的英勇事迹如春风化雨,滋养着更多的人。 在他们内心深处,儿子从未离开。那件军装,那双新鞋,那面迎风飘扬的小国旗,如同永恒的铭记,陪伴着他们走过漫漫余生。他们的背影,染上了岁月的色彩,却映照出坚定不移的家国情怀和父母对子女最真挚的爱。 这张照片,一左一右、两位老人坐在儿子墓前,不仅是特殊的“全家福”,更是一幅生动的历史画卷,记录着一个家庭的坚守与牺牲,凝聚着民族精神的传承。他们用行动书写了一段感人肺腑的岁月,也让无数默默付出的英雄家庭得以被铭记。