1978年,海军副司令周希汉中将前往杭州休养,闲来无事去钱塘江垂钓。钓了半天,费了九牛二虎之力,周副司令钓上来一条六七十斤的大鱼。儿子问:“这怎么带回北京?”谁料周副司令答:“只留一片鱼鳞就行,回去让战友看看。”

1988年11月6日,开国中将周希汉去世。当晚,周希汉的女儿周晓红正在熟睡中,突然被大哥惊醒。大哥急促地告诉她:“晓红快起床!爸爸不行了……”听到这句话,周晓红的脑海里一片空白,心跳声如雷鸣般响起。她甚至不记得自己是怎样穿好衣服、坐上车的。一路上,她失声痛哭,心中充满了无尽的痛楚和懊恼——她没能在父亲最后时刻陪伴在身旁。那一刻,她明白了父亲曾说过的那些话:“作为共产党人,革命者,就应该为此奋斗一生……无怨无悔。” 周希汉,湖北麻城人,生长在一个贫苦的家庭。然而,尽管家境清贫,父母始终没有放弃对他教育的投入。在几年私塾的学习后,动荡的社会局势让人无法安心读书。1927年11月13日,年仅14岁的周希汉加入了黄麻起义,正式投身革命。次年10月,这个年纪轻轻的麻城少年光荣地成为了中国共产党的一员。他并未预料到,自己将在两年后遇到一位对他一生影响深远的恩师——徐向前。 1930年,周希汉所在的麻城独立团经历改编,成为了红13师第38团的一部分。17岁的他被任命为青年团委书记。到团部报到后,周希汉向团长和政委报告了沿途观察到的情况。他告诉他们,在通往团部的路上,有一个隐蔽的小村庄,半山腰有一条小路可以直接通往团指挥部。徐向前听完后,面带微笑,向周希汉询问了几个问题。 他问道:“冷兵器的时代已经过去,古代的兵书还有存在的意义吗?”周希汉毫不犹豫地回答道:“扬长避短,虚实相结合,这样的军事思想无论时代如何变化,都永不过时。”徐向前听后十分满意,并开始主动地教周希汉如何看地图,叮嘱他一定要多学习文化知识,只有这样才能够在未来的战斗中取得更多的胜利。

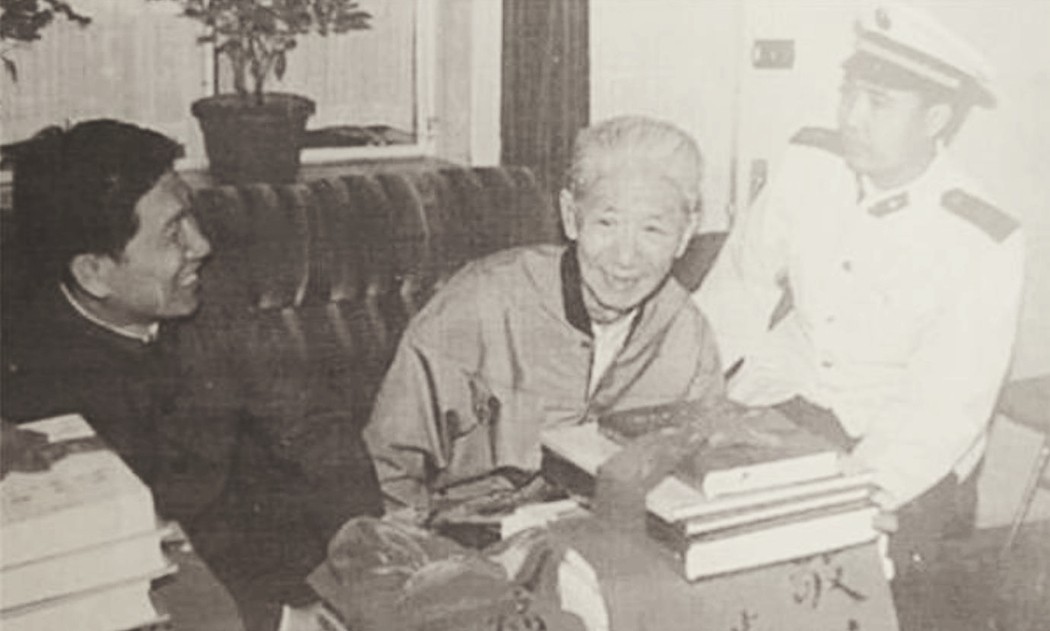

一九七八年的杭州,正值初秋时节。钱塘江畔的芦苇随风轻摆,江面上波光粼粼,一派秋高气爽的景象。这一天,一艘小船静静地停泊在江面上,船上端坐着一位身着便装的老者,正是来杭州休养的海军副司令周希汉中将。 这一天的钱塘江似乎格外地慷慨。周副司令刚刚把鱼竿甩出去没多久,鱼竿就猛地一沉,力道之大,差点把鱼竿拽进了水里。"有大鱼!"岸边几个正在收网的渔民看到这一幕,忍不住惊呼出声。 接下来的半个多小时,成了一场人与鱼的较量。那条大鱼在水中来回冲撞,时而下潜,时而拖拽,考验着老将军的耐力和技巧。周围的渔民们纷纷停下手中的活计,饶有兴致地观望着这场特殊的"战斗"。 经过一番努力,在儿子和船工的协助下,一条体型硕大的鱼终于被拽出了水面。这条大鱼足有六七十斤重,在阳光下银鳞闪闪,引得周围的渔民们都凑过来观看。这在钱塘江的渔获中也算得上是个不小的收获了。 周副司令的儿子也笑着说要把这个好消息带回北京,让更多的人分享这份喜悦。然而,周副司令的反应却出人意料。他从鱼身上轻轻取下一片鳞片收好,然后吩咐把这条大鱼送到海军疗养院,让那里的战士们能够享用一顿新鲜的鱼肉。这个决定让在场的渔民们肃然起敬,他们从这个普通的捕鱼场景中,看到了一位将军对战士们的深切关怀。

与周希汉共事过的上下级都对他有着一个共同的评价,那就是“傲气”。很多人认为,傲气可以有,但不应过度,而周希汉却对此有自己的理解。周希汉曾这样解释自己的傲气:“我脑袋比别人小两圈。如果不爱琢磨,怎么能超过别人?时间久了,话少了,人家就说我是骄傲,真没办法。” 人们对他还有一个共同印象——“瘦”,周希汉本人也对此感到自豪,他自称“天下第一瘦”,并打趣道:“我打了那么多年的仗,身上没有一处伤疤,就是因为我瘦,子弹打不到我。”他的自信和傲气不仅仅源于他的机智和勇气,更多的是来源于对自己能力的深刻理解与信心。 20岁那年,正值铲除军阀的关键时期,周希汉凭借奇兵战术声名远扬。在与敌军数倍兵力的对抗中,周希汉通过指挥数百人的部队,命令军号手在战斗前吹响冲锋号,敌军以为我军大量兵力来袭,尚未准备好便陷入混乱,从而被我方轻松击败。此战不仅取得了四场胜利,还俘虏了约两千名敌军,打退了三个敌军军团。 1933年7月,红四方面军进行了扩编,周希汉被任命为第九军的作战科科长。当时,第九军的军长何畏性格暴烈,曾因一次战斗失利而愤怒地指责周希汉,甚至扬言当场枪毙他。面对枪口,周希汉毫不慌张,结果何畏连续开了五枪却未能伤到他。事后,周希汉不无自嘲地说:“何畏枪法不行,我的命大。”而何畏则表示自己是“吓吓你”,实际上,何畏非常欣赏周希汉,觉得他是个难得的天才。 在淮海战役中,陈赓亲自将四个旅交给他指挥,周希汉没有辜负陈赓的期望,凭借卓越的军事指挥能力,在敌军的猛烈打击下杀出一条血路,为战役的成功做出了突出贡献。