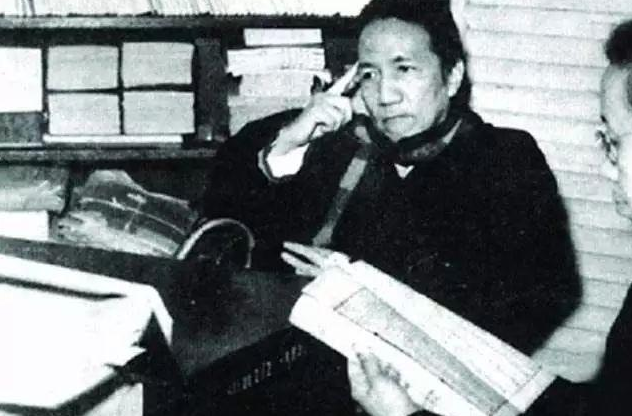

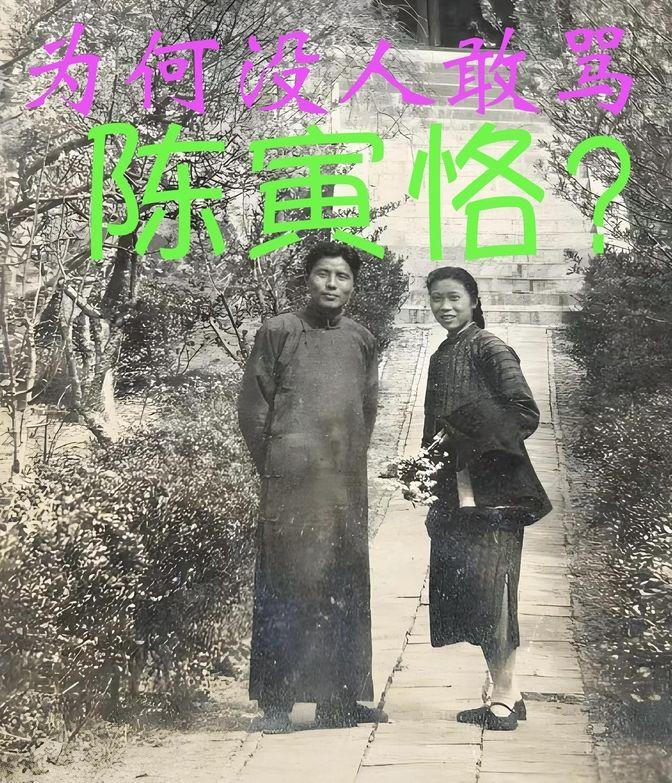

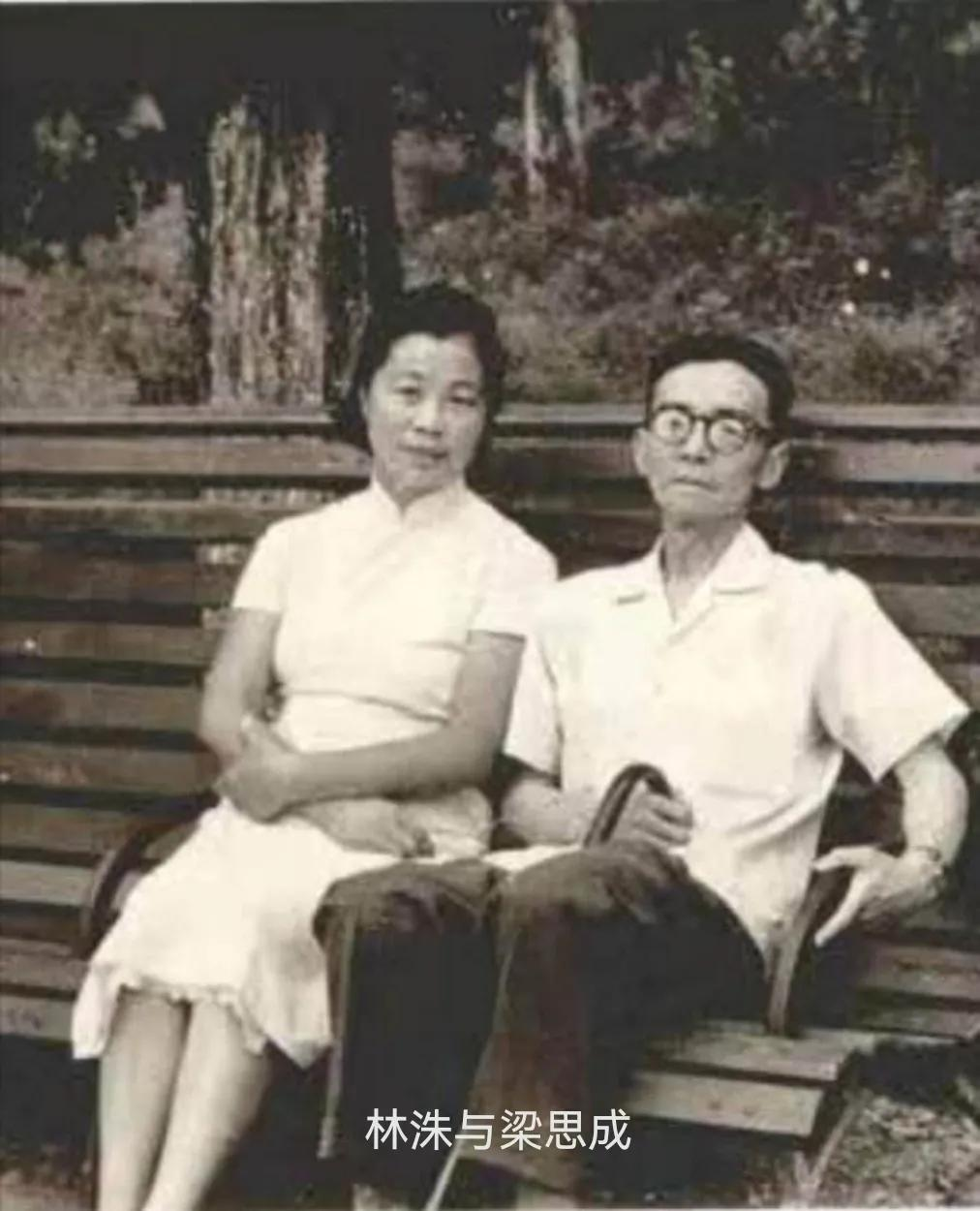

1969 年,一群学生闯进清华教授陈寅恪家中,将双目失明的他拽下病榻,对其一通暴打。他的妻子以瘦弱身躯挡在陈寅恪身前,对这些人高呼:“你们岂能如此对待一个瞎子,要打就打我吧!”然而却被人们无情推开。紧接着,他们在屋内翻箱倒柜,将找到的文稿尽数烧毁。 陈寅恪出生于1890年,湖南长沙的一个官宦家庭,家族背景显赫。祖父陈宝箴曾任湖南巡抚,是当时的社会名士,而父亲陈三立则是晚清四公子之一,学识渊博,具有很高的政治声望。 在这种家庭环境中,陈寅恪从小便接触到了丰富的文化熏陶。他的童年虽然在家族的衰落中度过,但他依然凭借自身的才智,博览群书,逐步形成了对学术和历史的浓厚兴趣。 1898年,戊戌变法失败,家族的政治地位急剧下滑,这一事件对年幼的陈寅恪产生了深远的影响。他亲眼见证了父辈的无奈与悲凉,这些经历让他对国家的命运和社会的变革产生了独立的思考,也为他日后的学术研究奠定了坚实的基础。 陈寅恪的学术生涯可谓传奇,他一生行走于东西方学术的交汇点。为了深造,他早年赴日本、德国、瑞士、英国、美国、法国等地留学,学习了包括梵文、巴利文在内的多种语言,并广泛涉猎中国古代历史、哲学等领域,成为了学术界的翘楚。尽管在国外的求学经历丰富,他始终没有获得一张正式的文凭,认为文凭并不能代表学问。 回国后,陈寅恪被清华大学聘为国学研究院的导师,开始了长期的教学生涯。他的课堂内容丰富,涵盖历史、文化、地理等多个学科,且注重启发式教学,深受学生喜爱。 在他的私人生活中,直到38岁,他才遇到了自己的妻子唐筼。唐筼是一位有着卓越背景的女性,放弃了自己的事业,成为了陈寅恪背后的女人,支持丈夫的学术事业,悉心照顾他。 1962年,陈寅恪不幸跌倒导致右腿骨折,健康状况急剧恶化。此时,他的妻子唐筼成了他生活的支柱,日以继夜地照料他,几乎没有片刻的休息。 在这样高强度的照顾下,陈寅恪依然显露出对妻子深深的愧疚。尽管身体虚弱,他却在妻子的悉心照料下,写下了影响深远的《柳如是别传》一书,展现了他在学术上的不屈精神。 但陈寅恪深知,唐筼为他操劳过度,生活中的艰辛与压力让他对妻子充满了内疚。在长期卧床期间,他曾对妻子说过:“你啊,最好是能比我先走。”这句话包含了他对妻子辛劳的深切感受,也流露出他对自己身体逐渐衰弱的无奈。许多人解读这句话时,认为陈寅恪已经感受到自己生命的终点,不愿再给妻子增添负担。唐筼无怨无悔,她始终坚持照顾丈夫,直至陈寅恪生命的最后时刻。 这一段夫妻之间深厚的情感和无私的奉献,却在1969年因为社会动荡而遭遇了巨大考验。1969年,文化大革命的风暴席卷全国,陈寅恪和唐筼的不幸遭遇成为了那个时代的悲剧缩影。陈寅恪作为文化名人,被打成“走资派”,受到不公的待遇。 一次,几名激进的学生闯入了陈寅恪家中,对这位年老且双目失明的国学大师进行了暴力殴打。在暴行中,陈寅恪的妻子唐筼用瘦弱的身躯挡在丈夫面前,试图保护他免受伤害。 她大声呼喊:“你们不能这样对一个瞎子,要打就打我吧!”她被无情地推开。接着,这些人将家中的书籍和文稿翻箱倒柜,烧毁了大量珍贵的学术资料。这一事件不仅是陈寅恪一生的悲剧高潮,也揭示了文革期间知识分子遭遇的极端暴力和无情压迫。 尽管身体和精神上的双重打击让陈寅恪的生命充满痛苦,但他依旧坚守学术,不肯放弃。即使双目失明,依然坚持写作和教学,直到生命的最后一刻。陈寅恪的学术贡献被广泛认可,他不仅是中国传统文化的守护者,更是东西方文化的桥梁。他的学术成就,特别是对古代文学和历史的深刻洞察,影响了无数后人。即便是在艰难困苦的时代,他依然保持着作为学者的坚守和尊严。 陈寅恪的一生并未能得到应有的安慰和尊严。他因文化大革命的打压而饱受折磨,最终于1969年去世,享年79岁。唐筼在丈夫去世后,守着他留下的学术遗产,继续孤独地生活。45天后,唐筼也因病离世,结束了她为丈夫奉献一生的故事。 陈寅恪的去世标志着一个时代的终结,然而他的学术精神却永存。他被誉为中国文化的最后一位宗师,受到了国内外学界的高度评价。牛津大学曾评价他为“最优秀的中国学者”。他的生平不仅是对学术的执着追求,更是对理想、对家国、对亲情的深刻诠释,成为那个时代最令人动容的文化符号之一。

用户17xxx79

深切怀念陈寅恪先生,他是一颗耀眼的明星,永远闪耀在历史的夜空。