1925年,病重的孙中山对宋庆龄说:“我想睡在地板上”,宋庆龄听后说地板冷,谁知孙中山却说:“冷的好,要是有冰块就更好了。”

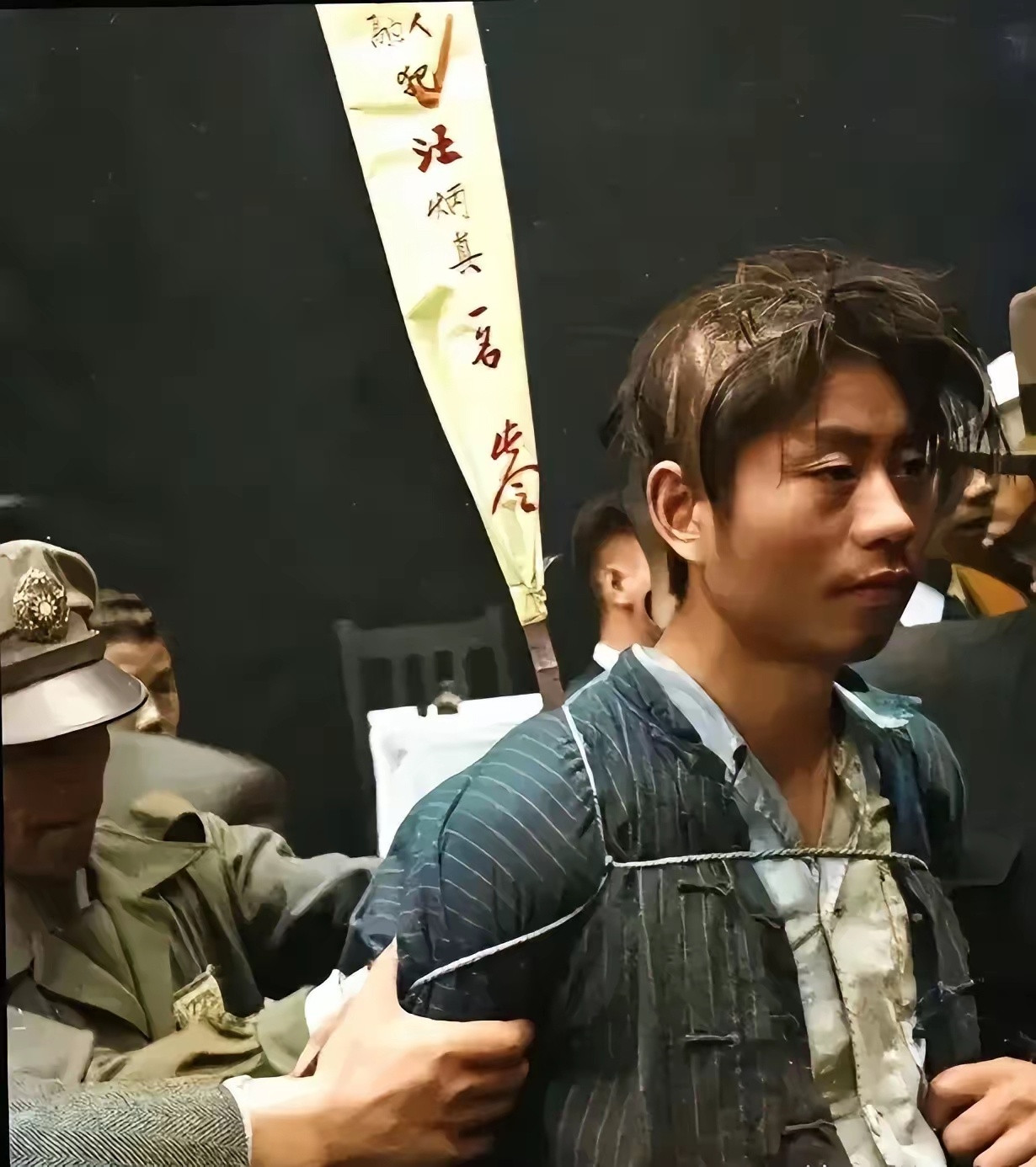

在1925年的一个凄冷的夜晚,孙中山躺在床上,他的身体已被病魔侵蚀,面色苍白。他的眼睛望向周围,虽然疲惫却充满了坚定。房间里只有微弱的灯光,空气中弥漫着药品和消毒液的气息。他的妻子,宋庆龄,坐在床边,关切地注视着他。

孙中山的声音微弱但清晰:“我想睡在地板上。”这句话让宋庆龄感到困惑,她轻声反驳:“地板太冷了。” 孙中山却坚持道:“冷的好,要是有冰块就更好了。” 这种突如其来的奇异请求让宋庆龄感到不解,甚至有些忧心。

当孙科,孙中山的儿子,进入房间时,宋庆龄迫不及待地问他这是什么意思,但孙科也摇头表示不明白。这句话像一块谜团,悬挂在他们的心头。

两年后,孙科仍然对这句话念念不忘。他决定寻求答案,于是他去找了陈粹芬——孙中山的一位老朋友,同时也是他革命路上的追随者。陈粹芬不仅与孙中山有着深厚的情感纽带,她的医学背景也让她成为理解这句话的关键。

陈粹芬出生于香港,她的父亲是一名中医。正是因为这一点,她有幸与孙中山相识。1892年,26岁的孙中山,在一位友人陈少白的介绍下,遇到了19岁的陈粹芬。那时的孙中山,刚从香港的西医书院毕业,开始在澳门的一家医院工作。

两人都拥有医学知识,这成为他们交流的桥梁。随着时间的推移,他们之间的关系日益亲密。孙中山向陈粹芬坦露了他的内心世界,他说:“虽然我现在是一名医生,但我心中却有推翻清朝腐败统治的抱负。”

当孙科向陈粹芬讲述了父亲的那句话时,陈粹芬沉思片刻,然后缓缓开口。她解释说,孙中山可能是在寻求一种净化和解脱的方式。在中国传统医学中,冰被认为可以净化身体,消除杂质。孙中山的这种请求,可能是他在生命的最后阶段,试图通过这种象征性的行为来净化自己的身心。

孙科站在陈粹芬的面前,他的眼神透露出一种新的理解。他缓缓地点了点头,仿佛在对陈粹芬的话表示认同。他转身离开时,步伐显得更加坚定。

几天后,孙科来到了父亲孙中山的墓地。春风拂过,阳光透过树叶的缝隙,洒在墓碑上。孙科站在墓前,手中握着一束鲜花。他小心翼翼地将花束放在墓碑前,然后静静地站着,似乎在与父亲进行无声的对话。

就在这时,一群孙中山的追随者走了过来,他们手中也拿着花束,神情庄重。他们中的一个人上前,对孙科说:“你的父亲是我们的英雄,他的理想和信念将永远激励着我们。” 这位追随者的声音坚定而响亮。

孙科看着这些人,他们的眼神中充满了敬意和崇拜。这一刻,孙科感到一种深深的连接,他知道这些人和他一样,都在以自己的方式继续着孙中山的事业。

接着,一个年轻的追随者上前,他手里拿着一本破旧的书,这是孙中山的著作。年轻人小心翼翼地翻开书页,指着其中的一段话,对孙科说:“这段话深深地触动了我。我希望能像您的父亲一样,为了理想和信念奋斗终生。”

孙科在年轻追随者的面前回忆起父亲孙中山的生平和理想。他讲述着1912年中华民国成立的那个激动人心的时刻,孙中山就任大总统,对这个新生的国家充满希望。他还提到了孙中山颁布的一夫一妻制,这是对中国社会进步的重要标志。

他回忆起陈粹芬的故事。陈粹芬深知孙中山已有原配妻子卢慕贞,为了不给孙中山带来负面影响,她选择离开,回澳门定居。孙科的声音充满了敬意,他知道陈粹芬的决定是出于对孙中山事业的考虑。

孙科叙述,当孙中山后来迎娶宋庆龄时,曾咨询过陈粹芬的意见。陈粹芬给予了支持,认为有一个比自己更优秀的人扶持孙中山,对革命事业有益。这显示了陈粹芬对孙中山的深厚情感和对革命事业的牺牲精神。

1925年3月12日,孙中山因病去世。孙科讲到,当他后来回澳门时,顺道拜访了陈粹芬。陈粹芬询问孙中山临终前的情况。孙科如实转述了父亲的那句话:“想睡在地板上,还说要是有冰块更好。” 陈粹芬听后悲伤欲绝,泪水涌出。

孙科继续说,陈粹芬在悲痛之后,更加坚定地投身于革命事业。在抗日战争期间,她不仅贡献了自己的力量,还亲自参与了战斗,是一位真正的女英雄。

孙科的话语在追随者中引起了深深的共鸣。他们被孙中山和陈粹芬的故事深深感动,这更坚定了他们继续革命事业的决心。

最后,孙科总结道,孙中山和陈粹芬的故事证明了,虽然他们未能长相守,但两人的情感和对革命事业的贡献是永恒的。这个故事激励了一代又一代的人,成为中国历史上不朽的篇章。