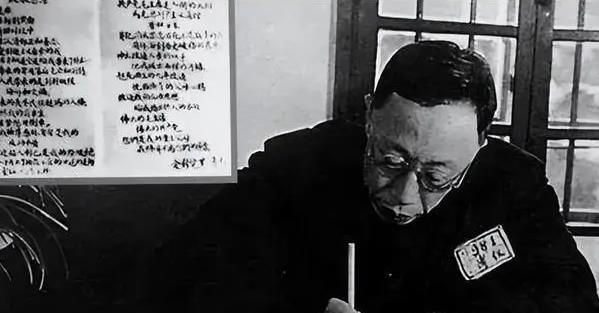

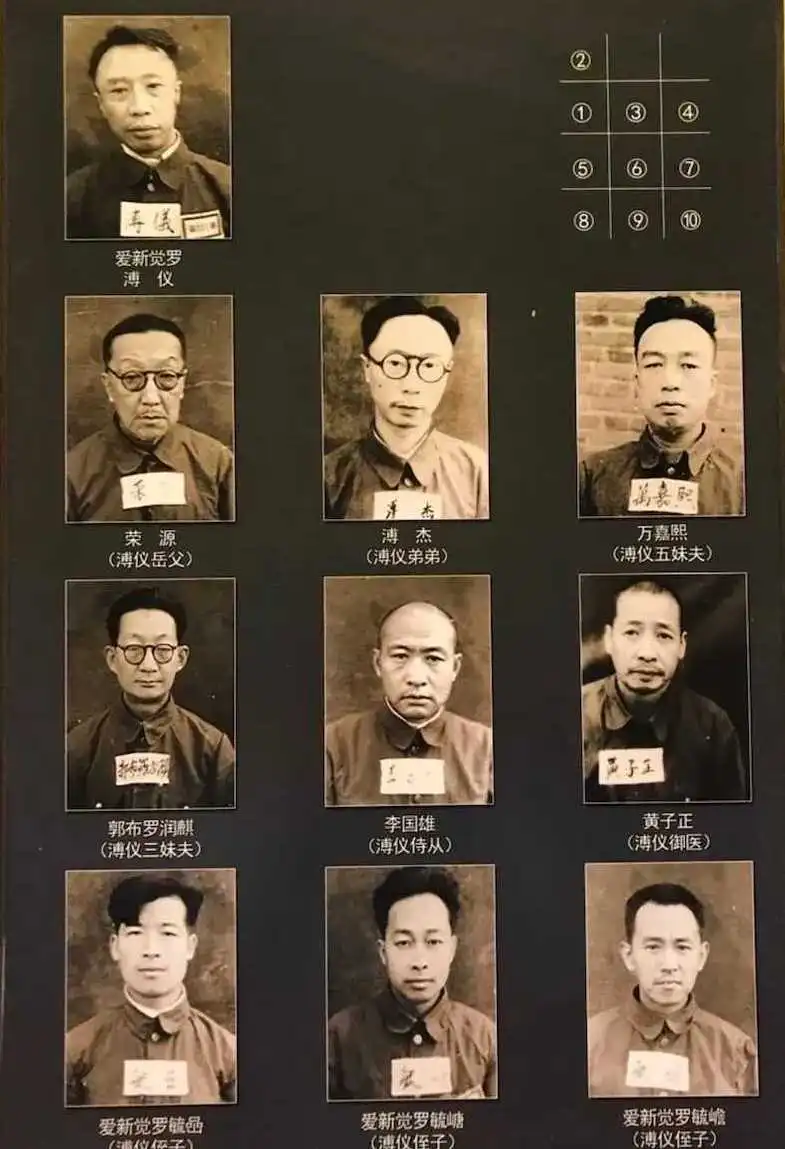

1967年10月17日,溥仪在北京因病去世后,他的家人不知道该以何种规格来安葬溥仪,就把这个问题上报给了国家。周总理得到这个消息后又是如何处理的呢? 爱新觉罗·溥仪,作为中国封建王朝的末代皇帝,其一生经历了非凡的波折和变迁。自幼被迫登基,他的命运充满了戏剧性的转折。溥仪在1908年成为皇帝,其后经历了辛亥革命导致的退位,随后在不同政权的影响下几经复辟与废黜。他的一生从皇宫的奢华到战犯管理所的艰辛,再到普通公民的平凡生活,映射出中国社会从封建帝制向共和国的深刻转变。 溥仪,中国历史上的末代皇帝,于1967年10月因疾病去世。他的死亡不仅标志着一个时代的结束,也引发了一场关于如何妥善安葬这位前帝王的广泛讨论。在他离世之后,他的家人面对一个难题:作为一位普通公民去世,但又拥有帝王的历史身份,他应该以何种规格被安葬? 当时,北京的秋风已经带来了凉意,树叶在公园的小路上沙沙作响。在一个简朴的家庭住宅内,溥仪的亲属们聚集讨论这一重大问题。房间内布置简单,几张木椅,一张老旧的茶几,窗外的月光投射进来,映出人们忧心忡忡的面容。 家属们的意见并不统一。一部分人认为,应当以普通公民的身份进行简单的火化与安葬,以示对共和国政策的尊重;另一部分则认为,尽管溥仪已是普通人,但他的历史地位和对中华文化的特殊贡献,理应给予一定的纪念方式。在辩论中,家族成员展现出各自对溥仪生前身份的复杂情感和尊重。 随后,决定将这个难题上报给国家有关部门,希望能得到一个妥善的处理建议。消息传至政府高层,不久,周恩来总理得知了此事。周总理在处理这类敏感问题时总是表现出极大的耐心和睿智,他深知这不仅是一个简单的安葬问题,更关乎国家对历史人物的评价和尊重。 在周总理的指导下,政府组织了一次关于溥仪安葬规格的内部会议。会议伊始,一位文化部的官员站起身来,他的声音在室内回响,详细介绍了溥仪的生平历史以及其特殊的历史地位。他谈到,溥仪作为清朝最后一位皇帝,其一生经历了从皇权的巅峰到普通公民的跌宕转变,这不仅是个人的命运,更是中华民族悠久历史的一个缩影。 随后,民政部的一位官员提出了几个安葬方案,每一个方案都试图在尊重历史与现代社会价值观之间找到平衡。这些方案中,有提议将其安葬于具有传统意义的皇家陵园,以彰显其皇室血统;也有建议将其以普通公民的身份安葬,以体现其身为新中国公民的一面。 讨论逐渐激烈,官员们各抒己见,空气中充斥着论点与反论点的交锋。周总理听后,沉思良久,他的眼神透露出深深的思考。他最终打破沉默,缓缓地发表了自己的看法。周总理强调,我们应该尊重爱新觉罗家族的历史,同时也不忘溥仪作为一个改造后的新中国公民的身份。他提议,溥仪的安葬方式应既要体现对其历史地位的尊重,也要符合新时代的精神。 最终,经过数小时的充分讨论和深思熟虑,会议达成了一致决定。按照周总理的指示,溥仪的遗体被火化,而骨灰则安葬在北京的八宝山公墓。这一决定不仅考虑到了溥仪的历史身份,更是对其人生轨迹的一种象征性总结。 八宝山公墓,这个充满现代气息且对公众开放的墓园,不同于皇家陵墓的封闭与奢华,它简朴而庄重,既体现了对溥仪这一特殊历史身份的尊重,也彰显了社会对他转变为新中国公民身份的理解与接纳。墓地周围种植着各类花木,四季更替,花开花落,恰似溥仪一生的起伏与沉浮。 在八宝山公墓的一角,溥仪的墓碑简洁而庄重,上面刻着“爱新觉罗·溥仪”几个大字,字体刚劲有力,透露出一种超越时代的尊严。游客们时而驻足,时而默哀,他们或许在思考这位最后的皇帝的非凡历程,或许在感叹历史的沉重与人生的无常。 这一决定,不仅是对溥仪个人历史的一种尊重,也是对整个中华民族历史转折点的一种象征性记忆。它让人们在现代化的进程中,不忘历史的教训,也提醒着未来的路该如何走。此事一经公布,引起了广泛的社会反响和深刻的历史思考,成为了一个时代记忆的重要组成部分,让未来的世代都能从中汲取力量与智慧。