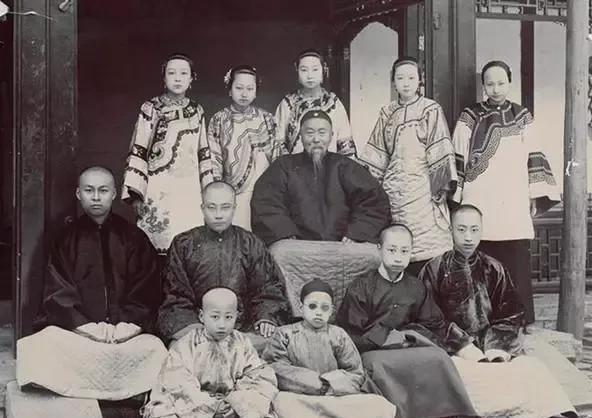

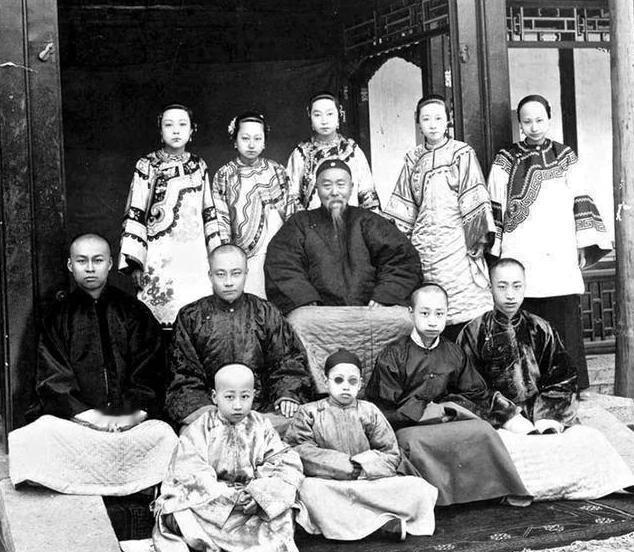

1901年,晚清名臣李鸿章驾鹤西去,留给子孙4000多万两白银和1.3万亩房产等家产。然而50多年后,他的孙子竟沦落为乞丐,饭都吃不饱,还口口声声说:“我是李鸿章的孙子,怎能做伺候人的事!”最终无奈投湖自尽,死后只落了个草席裹身的下场。 1901年,晚清名臣李鸿章驾鹤西去,留下4000多万两白银和1.3万亩房产,家产之巨,羡煞旁人。可谁能想到,短短50多年后,他的孙子李子嘉竟沦为街头乞丐,饭都吃不饱,还倔强地喊着:“我是李鸿章的孙子,怎能做伺候人的事!”最后,他选择投湖自尽,死后只得草席裹身。这戏剧性的落差背后,究竟藏着什么秘密?是家族的败落,还是个人的沉沦? 李鸿章生于1823年,安徽合肥人,出身书香门第,家里不穷也不算大富。他从小读书勤奋,1847年考中进士,开始了仕途生涯。后来拜在曾国藩门下,靠着才干一步步爬上去。他创建淮军,平了太平天国,又搞洋务运动,建工厂、造军舰,北洋水师就是他的心血。 到晚年,他当上直隶总督、北洋大臣,权势滔天。家里财富也跟着水涨船高,银子堆成山,田产到处都是,4000多万两白银和1.3万亩房产就是这么来的。这家产在当时,真是富得流油。 但李鸿章也有烦心事。他四十多岁还没儿子,迫于压力,从弟弟家过继了李经方当嗣子。李经方算是争气,读书不错,还被送去英国留学,后来干外交,也混得有点名堂。可惜,李鸿章忙着国事,家里的事顾不上太多,为后来的悲剧埋下了种子。 李鸿章1901年去世,家产传到李经方手里,再后来到了李子嘉手上。李子嘉是李经方的儿子,生在英国,小时候日子过得金贵,家里啥都不缺。按理说,有这样的家底,他怎么也能过上体面日子。可问题就出在教育上。李经方忙着外交,没空管儿子,家里人又把他宠得不行,想干啥干啥,没人敢说个“不”字。 李子嘉长大后,根本没学会怎么管家产,也没啥正经本事。他爷爷是靠真才实学打拼出来的,他却只会吃喝玩乐。家里的财富对他来说,就是个现成的提款机,想怎么花就怎么花。结果可想而知,这么大的家产,慢慢就被他败光了。 李子嘉接手家产后,完全没把财富当回事。他天天混在烟花柳巷,赌钱输了就拿地契抵债,鸦片也染上了,整个人越来越颓废。家里田产一张张卖出去,银子一天天变少,仆人都跑光了。母亲看不下去,给他找了个翻译的活儿,想让他有点正事干。可他第一天上班就撂挑子,觉得这种活儿配不上他李家人的身份。母亲气得没办法,干脆去了英国,留下他一个人更没人管。 就这样,二三十年后,4000多万两白银和1.3万亩房产全没了。李子嘉从大少爷变成穷光蛋,衣服破得没法看,住的地方连风都挡不住。曾经的豪宅田产,全成了过眼云烟。他这败家速度,真是让人瞠目结舌。 家产没了,李子嘉只能上街要饭。1950年代的芜湖街头,他裹着破棉袄,跟路人伸手讨吃的,手里碗里就几枚铜板。曾经锦衣玉食的日子,早成了回忆。他去找哥哥李厚甫帮忙,人家不愿意收留他;找老朋友借点吃的,也只能分一碗稀粥。他那点自尊还在,觉得自己是李鸿章的孙子,不该干伺候人的活,可现实是,他连饭都吃不上。 1953年冬天,他在湖边徘徊,最后跳下去想一了百了。被人捞上来后,他没钱治病,没几天就死了。哥哥李厚甫拿了张草席把他裹了,埋在荒地里,连个墓碑都没立。这结局,真是凄凉到骨子里。 李子嘉的悲剧,乍一看是个人问题,但仔细想想,跟整个家族脱不了干系。先说教育,李鸿章忙国事,李经方忙外交,家里没人好好教李子嘉。他从小被惯坏,没吃过苦,也没学过怎么管钱做事。等家产到他手里,他压根不知道珍惜,只会花。 再说时代背景,李鸿章那会儿是晚清,社会还算稳定,他能靠本事攒下家业。可到了李子嘉这代,清朝没了,民国乱哄哄的,战争、动荡接连不断。田产收不上租,银子也贬值,家产再多也经不起折腾。他自己又没本事适应新环境,只能眼睁睁看着一切崩盘。 最后,自尊心害了他。他老觉得自己是李鸿章的孙子,高人一等,连个小活儿都不肯干。可时代变了,身份救不了他,反而让他更放不下面子,最后走上绝路。 李子嘉的事,揭示了个简单的道理:财富和地位不是万能的。李鸿章再牛,家产再多,也保不住子孙不争气。钱能传下去,本事和品德传不下去,家族迟早完蛋。这不光是李家的问题,历史上多少大户人家都这样,富不过三代不是白说的。 再说深点,这也跟中国那几十年的巨变有关。清朝倒了,民国乱了,新中国又是一套新规矩,旧时代的财富和身份,很多时候反倒成了包袱。李子嘉要是能放下架子,学点谋生的本事,也不至于这么惨。 李子嘉从富贵少爷到草席裹身的乞丐,50多年的反转,太让人唏嘘了。巨额家产没保住他,反而让他更沉沦。教育、品德、时代变迁,哪一个才是他悲剧的关键?换你是他,你会怎么选?欢迎留言说说你的想法,咱们一起聊聊这背后的教训。