拂舞词

温庭筠

作者:温庭筠(约812或801、824年—约866或说870、882年)唐代诗人、词人。本名岐,字飞卿,太原祁(今山西祁县东南)人。

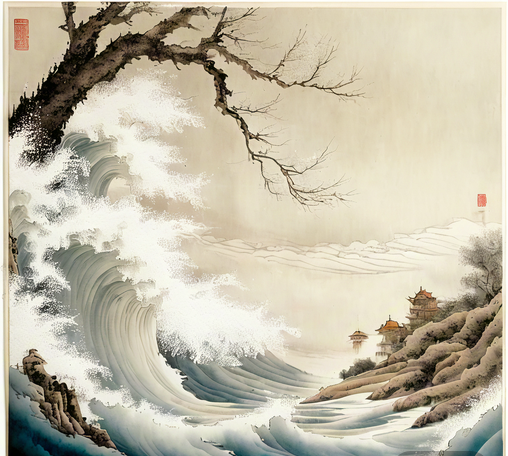

黄河怒浪连天来,大响谹谹如殷雷。

龙伯驱风不敢上,百川喷雪高崔嵬。

二十三弦何太哀,请公勿渡立徘徊。

下有狂蛟锯为尾,裂帆截棹磨霜齿。

神椎凿石塞神潭,白马骖驔赤尘起。

公乎跃马扬玉鞭,灭没高蹄日千里。

这首诗巧妙地借用了《乐府诗集》中的故事:有一白首狂夫,被发提壶,在河边狂笑着要涉河而过,他的妻子追上来阻止他,却不及他被河水冲走而死。于是,她援箜篌而歌:“公无渡河,公竟渡河!堕河而死,将奈公何?”歌声凄怆,曲终投河而死。诗中通过黄河的怒浪、龙伯的驱风、百川喷雪、高崔嵬等描绘,展现了黄河雄奇狂放的特性。同时,通过狂夫的被发提壶、妻子的不及阻止,以及最后投河而死的情节,传达出命运无法逆转、死亡不可避免的主题。

诗人描述的一个老人欲凭河渡河的情景,这个场景在传统的诗歌中通常用来表现豪情壮志或悲壮的英雄气概。然而,诗人却通过描绘黄河的怒浪、狂风、蛟龙等危险元素,以及老人的被发提壶、妻子的不及阻止等细节,突出了渡河的危险性和死亡的可能性。这种描绘方式,使得诗歌中的“公无渡河”不仅仅是劝阻他人不要冒险渡河的意思,更深化了它对于命运、死亡等主题的思考。

诗人以“黄河怒浪连天来,大响谹谹如殷雷”开篇,形象地描绘出黄河波涛汹涌、浪花飞溅的壮丽景象,令人感受到大自然的磅礴之势。诗人以龙伯驱风、百川喷雪的想象,进一步渲染黄河的雄伟气势。这种奇特的景象,既展示了诗人的浪漫主义情怀,也突显出他对大自然的敬畏和赞美。同时,这也表达了诗人对人生的独特理解,暗喻着人生中的困难和挑战。

诗中“二十三弦何太哀,请公勿渡立徘徊”,借用二十三弦的琴声,传达出诗人对人生的深深感慨。这种感慨涵盖了对人生的起伏和抉择,以及对自我境遇的无奈和迷茫。诗人认为,面对人生的困境和挑战,人们需要坚定信念、勇往直前,才能克服困难、实现自我超越。

在诗的结尾部分诗人通过描绘神椎凿石、白马赤尘等场景,展现出一种力量和抗争的精神。这种精神在前面对于黄河怒浪、龙伯驱风等的描绘中已经有所展现,但在结尾部分更加突出。诗人通过公无渡河的典故和描绘黄河的雄奇狂放,展现出一种与命运抗争、不畏艰险的精神。这种精神不仅体现在公无渡河的典故中,更体现在诗人对于黄河的描绘中。

诗情诗景:

黄河,那滔滔江水宛如天边狂舞的金色绸带,奔腾不息,势不可挡。怒涛汹涌,震耳欲聋,仿佛天地共鸣,奏响一曲壮丽的交响乐。

狂风中,龙伯的身影若隐若现,他驾驭的风儿在此刻也显得无力,只能眼睁睁地看着百川奔涌,雪浪高耸。那狂蛟在浪花中穿梭,锯齿般的尾巴威力惊人,一瞬间便将船帆割裂,霜齿磨砺,令人胆寒。

神椎重重地凿击着坚石,仿佛要将这片狂野的黄河镇住。而白马铁骑则驰骋在尘土飞扬的大地上,他们高举玉鞭,疾驰如风,日行千里。

这就是黄河的壮丽画卷,既有狂野的怒涛,又有英勇的英雄。每一个细节都充满了力量与美感的完美结合,让人无法抗拒它的魅力。