园蔬图 于非闇 112cm×46.5cm

纸本设色 1938年 北京画院藏

语言丰富精益求精——于非闇的艺术技巧

文/刘曦林

无论工笔还是简笔(俗称“写意”)都以精神的表现为最终目的,然而从制作和技法来讲却各有其难。工笔之难在工,它相对要求一丝不苟地描绘出事物的形态、结构和色彩,不允许有糊涂之事和偶然的误笔,也要避免刻板实腻。于非闇这位主要靠自学、自悟起家的画家为此付出了难以形容的艰苦努力。他的每一幅画既是其全面修养的结晶,也是一针一丝缝绣的彩练,一砖一瓦砌起来的华屋。他通过研究,熟悉花鸟的形态、性情、结构;通过写生、默写的锻炼,笔墨和设色技法的学习构筑艺术创作的地基;待到创作时,又经过构思立意,起稿,落墨勾勒法、勾填法、没骨法,或勾勒与没骨结合,或穿插使用勾花点叶法和点垛法。他的画看起来是那么单纯,那么鲜明,但每一幅画都是一个丰富的大千世界。

牡丹双鸽图 于非闇 162cm×81.5cm

纸本设色 1959年 北京画院藏

工笔画相对于简笔,造型严谨为其首要特点。于非闇既熟悉其物性,亦注意观察其造型规律,更通过写生把握其姿之丰富变化。如其禽鸟,除对鸽子有特别研究之外,其余翎毛无不呼应顾盼,若闻鸟语相答。画虫则模糊其翅,有飞动感。如其牡丹花、叶,正反侧背之角度,抑仰偃搴之姿态尽现于笔端。其老干之屈曲折转、新枝之劲拔舒展,兰、草、柳之婀娜柔俏,莫不得其质而尽其势。其画枝干用笔多顿挫,纵横互用,再点以疖疤;勾叶则以铁线描,起笔重,收笔虚,气贯而脉连;画石则多用斧劈皴,以枯笔现其质。但他又不拘限于生活的真实,而集中、概括、提炼为最美的造型,如其牡丹将不同季节的花、叶、干所得的感受纳于一纸,塑造了他理想中最富丽丰艳的牡丹典型,此正是工笔画家之迁想妙得。

三坟记(唐拓本) 李阳冰

214.6cm×93.3cm 北京图书馆藏

造型赖笔法而立,笔法与书法相通。于非闇专门谈到“帮助我用笔的书法”,为了练习“腕力”与“笔力”,必以书法为基本功。他自己的体会是:“为了练习下笔的准确和稳当,进而要求笔道的劲利圆润,生动飞舞,对于绘画技法帮助最大的是8世纪唐朝李阳冰的《三坟记》、《谦卦》等篆书。他的篆书讲究结构,讲究匀整,讲究圆润有笔力。学他的字,写得越大,越整齐停匀,越对绘画有帮助。”“为了练习笔道的曲折转换、粗细润枯、有气势、有断续、变化多端,我曾学习过唐代怀素的《自叙帖》。”他还认为,不仅三指握笔要坚实,还要运腕、运肘、运肩,即可画极长的线、极圆的圈和几尺长的竹竿,此确为用笔的经验之谈。

自叙帖 怀素 31.4cm×1510cm

纸本 唐代 台北故宫博物院藏

相对于简笔而言,工笔赖白描之功,相对于其他工笔画家而言,于非闇的特点在于笔法的独特性。其笔法有高古游丝描之细劲,铁线描之圆厚,又融钉头鼠尾描之变化,为其工笔花鸟画奠定了坚实而变化丰富的骨法基础。就笔法而言,他初以赵子固、陈老莲笔法为本,兼得圆硬尖瘦之趣,后以赵佶瘦金书笔法入画。于非闇认为,赵佶的花鸟画“变化多端,时出新意”,其笔法与其瘦金书相关,自称“我在1931年‘九一八’以后,就开始学习赵佶‘瘦金书’的书法,这对于研究他的绘画,是有一些帮助的”。

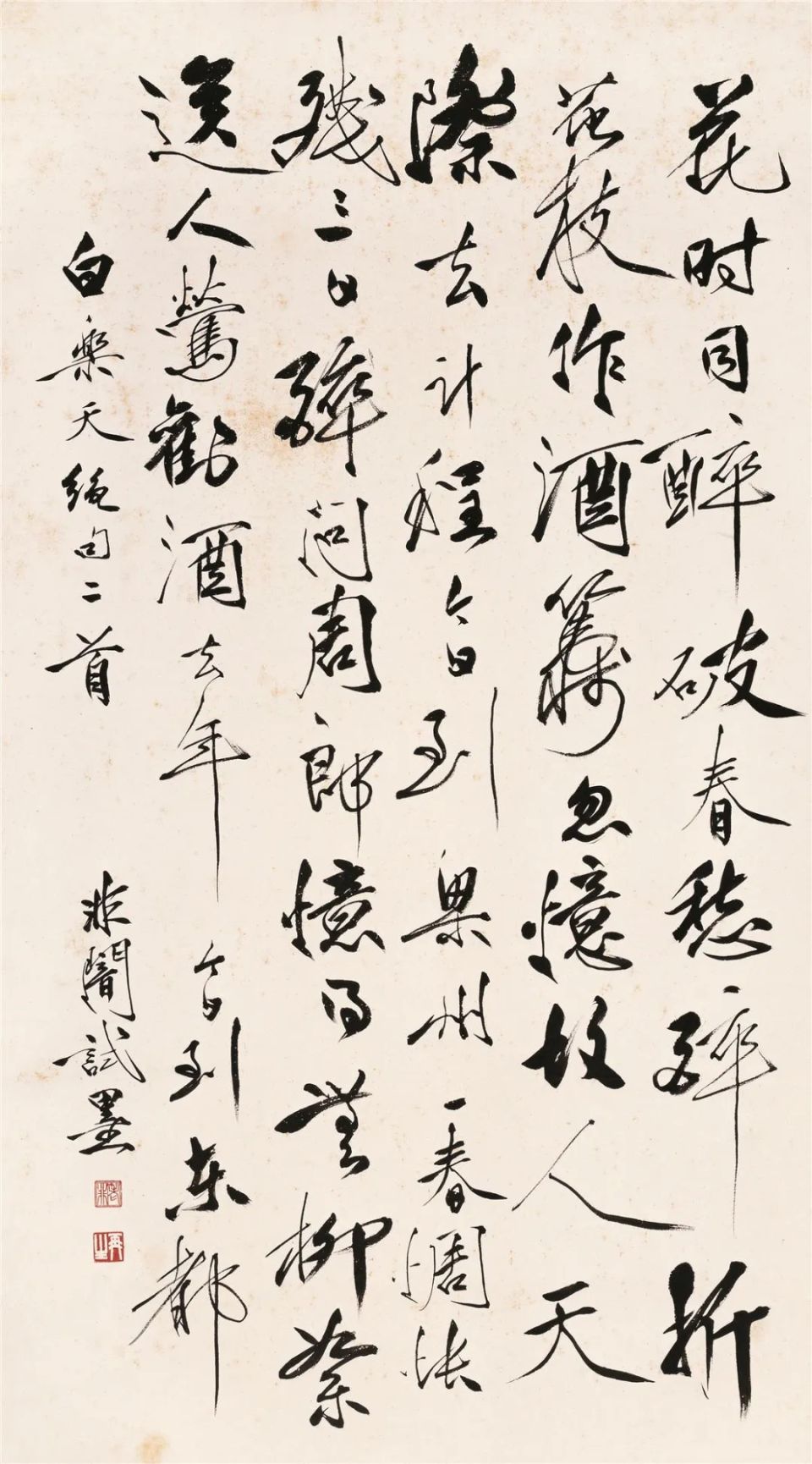

书法 于非闇 106cm×59.5cm

纸本设色 20世纪50年代末 北京画院藏

于非闇的瘦金书学自宋徽宗赵佶,赵兼擅工笔花鸟和书法,赵佶书法“初学薛稷,变其法度,自号瘦金书”,得“笔势劲逸之致”,一度是于非闇学习的核心。于非闇的书法学赵佶略变,习瘦金书后又习章草,故其提按、疾徐、粗细、肥瘦及布局、节奏变化略多,或融入行书笔意,是现代瘦金书体第一大家,也是融瘦金书体于工笔绘画最成功的范例。他直到晚年对宋徽宗的绘画亦每见必研其来龙去脉,或勾摹临习。最早临其《祥龙石》,仅能观赏几个小时的《五色鹦鹉图》则背临。早年曾花了相当财力和时间,从画商手中借得赵佶《写生珍禽图》卷对临,后来又临过《瑞鹤图》、《六鹤图》等。今尚见1954年摹赵佶《御鹰图》跋中言,1924年即曾“勾得粉本,摄影存之”,之后10年及1954年又两度复制。1941年意临赵佶《杏花鹦鹉》,跋曰:“十年前见之厂肆,数百元为日商购去,迄今时形诸梦寐,幸辗转乞得影片,聊以慰情。此图略参其意,并临瘦金书于上。”据《临赵佶白山茶》跋,早年即曾勾摹此图,1953年“重为临抚”,深慨赵佶之艺精:“宋徽宗花竹翎毛,气骨生动,神理完足,以简胜繁,以拙驭巧,所见博,所取精,利其健毫,妙师造物。以焦墨写竹,以生漆点睛,最为特出。”1955年,他还临摹还原故宫绘画馆藏黄筌的《写生珍禽图》,可见其临古态度之虔恭,得益于传统花鸟画笔法、画法功力之深。如与前贤相比,其篆刻之铁线篆亦惠于笔法之刚柔变化殊多。显然学习书法与临古画,使其笔道有了粗细、软硬、顿挫、波磔、回旋的变化,不仅笔劲气连书意大增,且使线条具有表现质感、体积感、空间感的多重功能。

临赵佶白山茶 于非闇 59cm×32cm

纸本设色 1953年 北京画院藏

于非闇的艺术,一方面以挺劲婀娜之笔力为骨,另一方面又以色彩的丰富表现为肌,形成了以秾丽庄重为主导辅以多种和谐性表现的浓妆风神,并因之而与文人雅逸为主的文人画拉开距离而富时代感与大众性,成为现代中国典型的工笔重彩画家。于色彩,他精于对比色和同类色的运用,堪称为色彩的大师。

临黄筌《写生珍禽图》 于非闇

于非闇于对比色的运用有大对比与小对比、强对比与弱对比之别。大对比即整体色调近于补色关系之对比,如《牡丹双蜂》、《山茶蝴蝶》、《山茶白头》等以红花绿叶为对比;《直上青霄》、《玉兰黄鹂》、《玉兰绶带》等以石青与黄、红为对比,均以色域大、色相纯为特色。但为了达到既鲜明又沉稳的艺术效果,画家往往弱化其中一色色相,如施墨为叶或使叶呈墨绿效果而使红花更明艳;或在对比色的面积上拉开距离,如绶带、黄鹂之红、黄面积远远小于蓝天及玉兰面积,而使画面避免了纯度或面积等量而呈变化。加之对比色的大形参差错落,又有花干之灰色作为过渡,即大对比中有非对比因素,有令人所谓色彩构成之想,遂使主题与内美得以强化。

直上青霄 于非闇 102cm×64cm

纸本设色 1958年 北京画院藏

小对比即局部对比,在和谐的整体色调中,个别细节呈对比色。如《白荷》,绿叶衬白荷,叶上落一红蜻蜓,拈出“白菡萏香初过雨,红蜻蜓弱不禁风”诗意;《杏花鹦鹉》整体秀雅,仅鹦鹉青头、绿背、红腹,使画面顿时明亮起来;前述《山茶蝴蝶》以红花墨叶为大对比,又施石青与金黄画蝶,此为大对比中之小对比;《太液池荷花草虫》中左下角绿萍叶上加两只红色小瓢虫,使是图微观处见妙笔;《杜甫诗意》中黄鹂加黑色尾翅,顿使“两个黄鹂鸣翠柳”之诗意盎然。对比色在小对比或大对比中,或在弱对比与同类色中的运用,足见画家用心之精微,亦增画外之意、味外之味。

泛舟太液池 于非闇 125.5cm×62cm

纸本设色 北京画院藏

弱对比是中性色彩的对比,非红绿、黄青之补色对比。如《丹柿》,柿为橙黄,叶之正面墨绿近黑(背面为赭),借用墨之中性造成近于黑黄对比之效果;《烟波出浴图》中勾填淡紫红之花与花青没骨叶,手法有异,色相呈弱对比,有淡雅冷艳之致。《荷花》中花呈紫,叶施墨绿与三绿,紫与绿为复色之间的弱对比,此画属浓重冷艳一格。弱对比偏雅,与题材和意境相关,故使用黑白等中性色彩与其他色彩之间的比照,使黑、白产生倾向性。如《临赵佶白山茶》,白色与墨绿、石绿共一纸,使白色倾向于冷,遂有清雅之思;《梅鹊图》无非是黑、白、灰、绿,黑、白、灰皆近于绿,几近同类基调。

丹柿图 于非闇 95cm×58cm

纸本设色 1959年 北京画院藏

同类色较少运用于偏重写实的工笔画,但有文人意趣的于非闇却喜用之,早期尤其如此。如1937年之《竹石双鸠图》、约1940年之《暗香疏影》,基本上呈灰绿色调,早期山水亦为墨笔或浅绛,以雅为旨。新中国成立后,画家之个性从属于群体审美共性,较少有冷逸之作,但雅淡之心亦时有流露。如1954年之《竹鹊图》纯用浓淡墨色,不施丹青;1957年之《国香》,乃写幽物,多用同类之绿;1958年画《白牡丹》,唯花蕊呈局部对比,大片淡墨、淡赭、淡黄趋于同类的静雅。值得思味的是,于非闇在新中国“多买胭脂画牡丹”,既有其真诚,亦有盲从,不知尚有多少精神上的自留地得艺术之自由,他只是在共性的审美需求氛围里尽可能地运用色彩规律提高其艺术质量,以臻于秾丽而不火、明艳而不俗之境,“淡妆素服”极少,此正是于非闇在时代制约中的艺术思维。

梅竹双鸠 于非闇 155cm×95.5cm

纸本设色 1957年 北京画院藏

工笔画的特色除以上笔法及色彩的匠心之外,在绘制中有诸多独特的程序。于非闇在其《我怎样画工笔花鸟画》中除总结花鸟画史、习画经历、养鸟心得、写生经验、创作过程之外,又备述其所用工具材料、渲染方法,是前所未有的史、论、技兼全的工笔花鸟画专著。本文关于技法的记述也多源自此书。

于非闇“与古为徒”(印语),所见既多,经验亦丰,且“唯陈言之务去”(印语),屡创新言己语,画法变化无常,工笔有重彩、淡彩之别;或勾填与没骨法并用,或纯用没骨又于没骨中见笔最为难得。于非闇除工笔外,亦时见其半工半简花卉,但不如其工笔精到。工笔以笔法立其骨,以渲染半其肌,以勒、点醒其神,语言丰富且多灵活、微妙、精绝之处,笔者仅就此几点略事陈述。

美人蕉 于非闇 99cm×60cm

纸本设色 1955年 北京画院藏

染法,附于勾勒,以尽物形,以成色泽,以营气氛。工笔画有“三矾九染”之说,来不得半点躁气。于非闇于渲染颇为考究,设色渲染必由浅入深,逐步加浓,且颜料不使其有一丝尘垢。染朱砂,先用白粉(不用铅粉)打底,次用二朱薄染,然后上矾,再用洋红分染(较古人用胭脂分染明艳),一遍不成,再来一遍,此法名“笼套”,故其花有体积和质感且明丽中有深厚旨趣;用西洋红,先以花青打底,后以西洋红几度涂染,得红中发紫、紫中透红之致;画叶,花青和淡墨分染,再上矾水,复以石绿、草绿罩染,如此反复多遍,沉着浓艳之效果出方止;石黄,用法国颜料,分三层使用,以蛤粉打底,而忌用铅粉;用赭石染枝干,于绢背面重染;正面紫色或石青,在背面托头绿;若用石青,忌厚涂,根据画面效果分别先晕染三绿或胭脂,或赭墨,或花青,然后层层薄染;画淡色花,于浅淡处提粉,使花瓣活脱。其弟子胡絜青言:其柿以藤黄打底,再罩以雄黄精;有时画牡丹,正面敷粉红,背后托朱砂。这些方法的运用,使其画层次丰富、沉着明丽,有深厚华滋之美。其渲染亦多微妙之处,如《腊梅山禽图》中之禽,鸟羽黑、白相间,画家在白纸上淡染赭黄,妙施白粉,黑处则墨中含红,极尽微妙。

画众生黑 于非闇 89.5cm×52cm

纸本设色 1949年 北京画院藏

勾勒之功,已如前述笔法之多变,亦见其“勒”之妙。“勒”,一般指染后傍墨线复勾以色线,“徐燕荪派”工笔人物多用此法,于非闇用于花鸟,此前亦罕见。于非闇用勒法于花而不用于叶,其勒法亦微妙,他以色把墨线盖住,再勒以色线或墨线,如《美人蕉》之红花,勒以黄线,即现其“金边大红”之辉煌;粉红花,似有白粉勒痕,又浑融不显;《众生黑》之紫色花头,勒以粉红,有轻重隐显之别,遂如丝绒之光照感。于非闇画叶除勾之外,亦有“空”法,如《山茶蝴蝶》之叶,染时留一淡线于墨线内;《丹柿》叶之边、之筋均染淡墨时留出,上敷赭石、胭脂,线似为勒,实为空;《桃花翠鸟》之墨竹叶与叶之间、桃花之瓣与瓣之间皆留一隙,似白线而实为空。《喜鹊柳树》之柳丝,墨线之后复以赭、绿套勾。《直上青霄》之云头,以同类红色勾染,有民间画风。

于非闇亦善用点,山水画用胡椒点,攒三聚五,浓淡虚实疏密错落有致。其工笔花鸟点在老干,或墨点之上复以石绿,或墨点之后辅以色点,或淡色点与浓色点叠用。最精处在点蕊,点蕊为花醒神最为紧要,如白牡丹之蕊,以石青点酱紫,酱紫上点以黄,《牡丹双鹊》中有各色牡丹,淡紫花点石青,白牡丹黄蕊复点紫,紫牡丹点以黄,有如美女云集,簪饰纷呈,无碍整体色调,又变化丰富多彩。

竹鹊图 于非闇 113cm×46cm

纸本设色 1938年 北京画院藏

时下人作画,墨、色多用现成制品,对工具材料不甚考虑,有粗制滥造之嫌。于非闇深知“工欲善其事,必先利其器”之古训,于材质精益求精,是极重视工具材料的严肃的艺术家,这也应该是所有能称为“巨匠”、“大师”的人不容忽视的环节。他用北京吴文魁制笔;用墨起码是50年前陈墨;新纸喜用棉连、六吉料半;旧纸喜用开化纸、金线榜纸;熟纸则自己加工,春制秋用;绢喜生绢,且正背两面着色。他使用的家藏纸张、颜料均有久远的历史,连张大千也常索要于家这些上好材料。《国香》一画题记中说,友人赠兰,“亟出古铜釉瓷钵种之”,并“检佳纸”图绘;《同心》题记中言“我至今还保存着大德颜料公司的绘画颜料”,均可见其对材质之重视。于非闇对于颜料极有研究,自谓:“我自二十几岁随老师制颜色,到目前为止,我对于使用颜色可以说从心所欲了。”其所著《中国画颜色的研究》一书可谓旷古空前的专著,书中对中国画颜色的品种及性质、发展状况,中国墨的特色,古代和现代画家着色及研漂使用颜色的方法包括如何用矾、用胶甚至如何使色牢不退都有详考备述。别有意味的是他同时注意到民间画工的审美观和使用颜色的经验,并通过这种学习融入了民间绘画和刺绣的审美特点,其画风为大众所喜并非出自偶然。

临赵佶《御鹰图》 于非闇

164cm×80.5cm 纸本设色 1954年

于非其人丰富多彩,没有一个画家像他那样消闲地玩鸽子、钓鱼,也没有一个画家像他那样对色、墨这样的严肃认真。于非闇虽有印曰“壮夫不为”,但对花木玩赏之心不已,对工笔花鸟画进深研究不已,在艺术上终至有为。如果一个人能玩赏且玩赏出个水平来,精于事业能精诚到一个高度来,则一定是把玩赏的学问也融进了事业,也一定是把事业化作了乐事。孔子说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”诚斯言也!

于非闇无疑是以艺术为乐的人,但他可能过重地考虑了为老百姓喜闻乐见,在雅俗节点上过重地倾向了大众。他的画无疑属于人民,但也无疑经得起行家里手的检验。他如果在适应大众审美时尚的同时,更坦然无虑地也把自己的快乐、自己的人生体验诉诸笔墨,原本应该有更自由、更快乐、更丰富的艺术表现。尽管历史没有什么“如果”,他仍不失为20世纪最杰出的工笔画家之一,仍不失艺术巨匠的风采。(图文/北京画院)