1979年,随着包干到户政策的深入实施,加之天公作美,风调雨顺,小岗队的粮食总产量奇迹般地跃升至6.6万多公斤,这一数字赫然相当于1966年至1970年五年间粮食产量的总和;而油料总产量也达到了惊人的1.75万公斤,竟是过去20多年累积产量的总和。回望过去的23个春秋,小岗队之前年年依赖国家供应,然而,到了1979年,小岗队不仅完成了粮食征购任务,还超额交售了2800斤,实际向国家交售粮食1.25万公斤,超额完成了任务的7倍有余;至于油料统购任务,以往300斤的任务量从未得以实现,但在这一年,小岗队却向国家出售了花生、芝麻共计1.25万公斤,超额完成了任务的80多倍,这一连串令人瞩目的数字对比,无疑是对包干到户政策增产效果的生动诠释。

面对小岗村秋收取得的辉煌成就,凤阳县县委特此组织撰写了《一剂必不可少的补药——凤阳县梨园公社小岗生产队“包干到户”的调查》一文,并于1980年1月在安徽省农业会议上郑重提交给了万里同志。在这次具有历史意义的会议上,万里同志代表安徽省委发表了重要讲话,首次明确肯定了“包产到户也是联系产量责任制的一种有效形式”,并强调各地应在实践过程中不断总结、完善各种生产责任制形式。万里同志在收到这份报告后,表现出了浓厚的兴趣,“如同品读小说一般,一口气连读了两遍,被小岗村所发生的变化深深触动”,并迅即决定亲自前往小岗村进行实地考察。

1980年春节前夕,万里同志踏上了小岗村的土地,他挨家挨户地走访,脸上洋溢着欣慰的笑容,感慨道:“这样干,形势确实大好啊!我早就想这样做了,只是苦于没有人敢于尝试。”严宏昌闻言,不禁担忧地问:“我们虽然干了,但有人却说是开倒车,这样还能继续干下去吗?”

万里同志坚定地回答:“地委能批准你们干三年,我自然也能批准你们干五年!只要能多打粮食,为国家多做贡献,集体多提留,社员生活得到改善,干一辈子也不算开倒车。”在场的公社书记趁机插话:“周围的群众都吵着要学小岗,该怎么办呢?”万里同志爽朗地说:“学就学吧,只要能为国家多做贡献,又怎能是坏事呢?什么主义也是为人服务的!分田单干解放积极性,有什么不好?”

小岗村,这个坐落在凤阳县东部、淮河中游东南部的村落,地理位置得天独厚,距离京沪铁路仅约5公里,距淮河也仅20公里之遥。从地形和地质来看,这里地势西高东低,西面是一片绵延的岗丘,而东南则是梯状分布的冲积地。冲积地多以水田为主,而岗丘的土质则属于盐碱地。这样的耕地,若非施足肥料、精耕细作,是很难长出庄稼的。昔日,小岗村曾流传着这样一句顺口溜:“种二十,收十八,不用镰刀用手拔。”这生动地反映了当地土地收益率的低下,以及农业生产对天气的极度依赖。

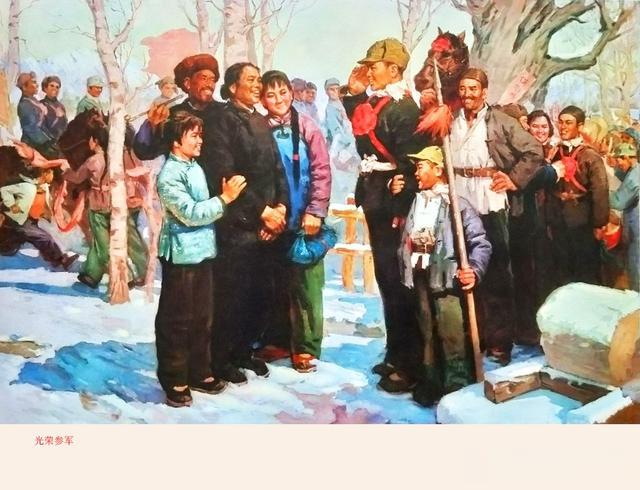

如今,小岗村拥有土地面积1800亩,其中耕地面积达到1600亩,承包耕地面积更是达到了1070亩。全村人口373人,人均拥有土地面积4.85亩,土地资源相对充裕。[插图]这里实行的是旱地作物与水稻轮作的耕作制度,夏粮以小麦为主,秋粮则以水稻为主,同时,杂粮种植也占有重要地位,主要包括油菜、花生及豆类作物。

回溯1978年,小岗队仅有18户人家,再加上两个单身户,总人口不过120人。在农业合作化的时代背景下,小岗村既是一个相对独立的自然村,也是一个生产小队。而到了1998年,小岗村已发展成为一个行政村,下辖原来的小岗生产队和小岗东面相邻的大严生产队,登记在册的居户已达90户,人口增至373人,其中劳动力有180人。

在1958至1978年间,小岗生产队可以说是一个以严姓和关姓为主的双姓村,小队内严姓之间血缘关系紧密,且关姓与严姓家户之间也多有姻亲关系。像这样规模较小的村落,由于其自身力量的薄弱,受外界影响的阈值极低,因此其经济活动的成效往往受到两大因素的制约:一是自然因素,如旱涝灾害;二是人为因素。由于小岗村耕作制度的特点,使得农业收成在很大程度上依赖于天气的配合。若夏粮收割前雨量和气温适中,夏粮收成便会十分可观;而夏粮收割后,则需要及时且充足的降雨,以确保田间积水充足,从而顺利栽插水稻,为晚稻的丰收奠定基础。若晚稻不能及时栽插,在气温不高的情况下,水稻的产量将会大幅下降。

农村改革是中国农民的伟大创举。改革首先在农村取得突破和成功并非偶然,而是由我国的基本国情和当时农村经济发展的困境所决定的。党的十一届三中全会为农村改革提供了重要的思想前提和良好的政治环境,广大农村基层干部和亿万农民为改变农村面貌和自身命运,勇敢地冲破了束缚生产力发展的旧体制,从而掀起了波澜壮阔的改革大潮。就这样,在党和广大人民群众的共同创造下,建设中国特色社会主义的伟大实践开始一步一步坚定前行。

尽管小岗村作为一个独特的案例,其经验或许不能全盘复制,但从这一典型案例中提炼出的教训与启示,却蕴含着普遍性的价值,主要体现在以下三个维度:

首要的是,任何旨在重塑农村、农业与农民面貌的外部政策或制度安排,无论其在理论层面上构建得多么完美无瑕,一旦忽视了农民的基本权利,尤其是他们的财产权与行动自主权,那么,这些政策非但无法实现预期中的进步,反而可能给农民带来实实在在的利益损害。在任何社会、政治及经济发展的宏伟蓝图中,确保个体与群体的独立理性始终是不可或缺的基石,而理性选择的前提,正是个人行动自主权的充分保障。

其次,因此,在农业与农村政策的制定与执行过程中,我们不仅要注重政策目标的合理性,更要关注政策实施方式的理性化。那些依赖群体动员、形式主义以及过度抑制个体能动性的运动式做法,蕴含着高度的非理性风险,应当谨慎使用,甚至在某些情况下应避免采用。

对于“三农”发展规律及路径的探讨,必须紧密结合具体的实践经验,探索更为具体、细致且理性的发展模式。事实上,并不存在一种灵丹妙药式、普遍适用的发展模式。那种追求统一、普适发展模式的乌托邦理念,很容易驱使人们对某些不切实际的理想主义模式产生幻想,进而导致实践中的偏差。在农业、农村与农民的发展道路上,何时应强调合作,何时应突出个体家户的独立性;

何时应推行集体合作经营,何时应保障个体经营权;何时应扩大农业经营组织规模,何时应维持小规模经营,这些选择并无固定模式,而是需要根据现实的具体经验和条件来灵活确定。如果我们以教条的标准来看待这些选择,实际上就剥夺了理性选择的可能性。

因此,在探讨“三农”发展策略与路径时,坚持“实践是检验真理的唯一标准”这一原则具有深远的意义。我们不能因为偏爱某一理论就排斥和放弃其他不同的发展策略,否则可能会错失宝贵的发展机遇。

除了小岗村,华西村也是外界的焦点。

有人曾批评华西村,认为在这里个人没有财产的自由支配权。然而,当笔者向华西村的普通村民提及此事时,他们无一不流露出由衷的喜悦:“这样的制度多好啊!否则,我们怎么能住上别墅、开上汽车呢?再说,钱存在村里还能分红,既富了集体,也富了我们个人。”

“那如果你们需要用钱呢?”笔者好奇地问。

“如果是婚丧嫁娶这样的大事,我们只需向村里打个报告,需要多少就取多少。平时生活里,我们根本不缺钱花,大病小病村里都全包了;米面菜油、各种副食品村里发得都吃不完,每个人每年还有3000元的餐券,可以在村里的大饭店免费吃饭。另外,男的到了60岁,女的到了55岁,每个月都能领到养老金呢!”村民们满怀感激地回答。

笔者不禁回想起吴仁宝曾说过的一句话:“农民办企业要发展、要壮大,只能靠自我积累,增强自身的造血功能。”眼前的事实确实证明了这一点。华西村的集体经济如同滚雪球一般,越滚越大。从表面上看,农民当年分到的现金似乎并不多,但从长远来看,“肥水不流外人田”,农民的家底却因此越来越殷实。而这一切的初衷,都是为了实现共同富裕。用吴仁宝的话来说,就是:“华西村没有暴发户,没有贫困户,只有家家户户富。”这句简单而朴素的话语,似乎道出了社会主义所追求的富裕的本质。

华西村还规定,村办企业的工人每月剩余的50%工资和奖金的80%将作为股份投入企业,从第二年开始按股分红。村民们若需要用钱,只需向村里打个报告即可。他们的生活无忧,大病小病都有村里负担;米面菜油、各种副食品应有尽有,每人每年还有3000元的餐券在村里的大饭店免费享用。此外,男到60岁、女到55岁,每月都能领取养老金。

当全村人都早已住上了第四代、第五代别墅时,吴仁宝却仍然坚守在20世纪70年代建的旧房子里。房间的墙壁已多处剥落,家具也显得老旧,但满墙的照片却显示出这幢老房子的主人非同一般——他与众多国家领导人及各界人士的合影见证了他的辉煌历程。华西镇人民政府曾奖励给吴仁宝个人5000万元,但他却笑着拒绝了:“我要那么多钱干什么?还是留给村里,留给老百姓吧。”于是,他毫不犹豫地将这笔钱全部捐给了集体。

吴仁宝共有四个儿子和一个女儿,女儿吴凤英年龄居中。早年,他曾为子女们指定了职业方向:“大儿子协东做木匠,二儿子协德做泥瓦匠,女儿学裁缝。”他的理由是:“有了这几门手艺,家里可以自己盖房子、缝衣服,吃穿住都不愁。”然而,他万万没有想到,自己竟然能把一个穷村庄发展成为如此庞大的产业,并且让自己的孩子们有机会参与其中。

在实践中,华西村始终坚持传统文化与现代文明的相融合。他们既倡导与时俱进、开拓创新的时代精神,又弘扬艰苦创业、团结奋进的优良传统。在这里,中华民族的传统美德得到了充分的展现和传承,同时时代的脚步也在华西留下了深深的印记。在华西之路的展廊上,通过绘画的形式宣传中华民族优秀传统文化,用于引导和教育村民。