作者 丁万里

汉碑的写手与刻手

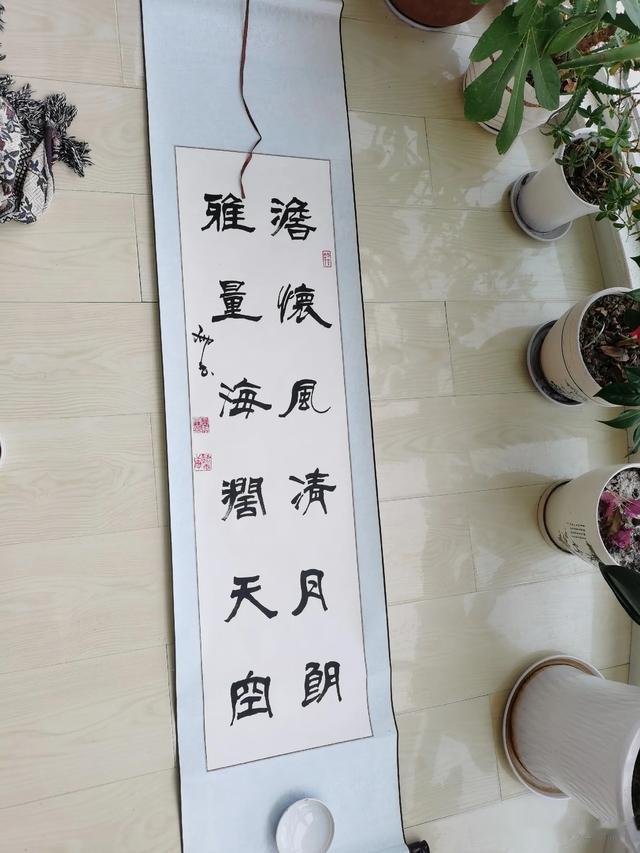

汉代政治、经济和文化的发展,客观上推动了书法艺术的繁荣。书法教育的普及和书法取士的制度,促使东汉中后期形成了一支庞大的书法创作队伍。这支创作队伍有官方和民间之分。官方如尚书使者、侍御史、太学祭酒、兰台令史、秘书郎等,都与治书、经学、治史、典司图籍有关。级别较低的有“书佐”,始设于西汉,其主要职责为起草和缮写文书。东汉以后书佐人数大幅度增加,成为当时的主要书写群体。汉碑的碑文大多是由名人撰写,据《困学纪闻》记载,蔡邕文存九十篇,其中铭墓之文占有一半。而关于蔡邕书碑的经历,史籍记载仅见于《后汉书·蔡邕传》:熹平四年,蔡邕与诸大臣奏求正定六经文字,获汉灵帝准许,书丹于碑,使工匠镌刻并立于太学门外。这就是著名的《熹平石经》(图一)。从已发现和出土的石经残石来看,其书法风格各异,应为多人所书。虽然史籍记载当时不少名人都有过书写碑文的经历,但实物遗存却并不多见。现存汉碑中少数刻有书写者姓名的,都是不知名的书家。可见,碑作为歌功颂德的载体,其碑文书法水平的高低,在当时并不是最为重要的,因此也就很少有名家留名于碑末。有书写者姓名可考的汉碑,康有为《广艺舟双揖》曰:

今汉存碑,其书人可考者,惟《武班碑》为纪伯允书,《郙阁颂》为仇绋书,《衡方碑》为朱登书,《樊敏碑》为刘懆书,《华岳碑》为郭香察书,或谓“察”者察人之书,非人名也。

图一 熹平石经残石

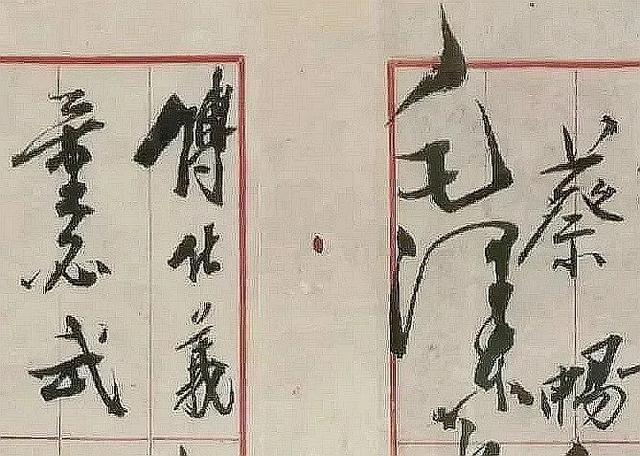

《衡方碑》碑末有门生朱登小字题名(图二),《书史会要》曰:朱登善隶书,尝书衡府君碑(《衡方碑》)。《隶释》载《武斑碑》曰:纪伯允书此碑。《华山碑》(《华岳碑》)碑末题“遗书佐新丰郭香察书”,自宋至清代有诸多学者认为郭香为“察”书之人,而非人名为“郭香察”,并将此碑书写者定位蔡邕。启功先生曾撰文认为此种言论乃是攀附名人,毫无根据。《西狭颂》碑末有“从史位下辨仇靖字汉德书文”,“书文”乃书写碑文还是撰写碑文不得而知,学界普遍认为是仇靖所书。其他题名“书佐”的汉碑有,黄羊字仲兴书《孟孝琚碑》、书佐王戒书《石门颂》、书佐文翠书《严举碑》、史道兴书《南安长王君平乡道碑》。作为东汉中后期主要书写群体的书佐,往往也是汉碑的主要书写者。由于平日处理文书的需要,这些书吏多是善书之人,分布于从地方到中央的各级政府机构。一些地方官员,都辟有书佐为其服务,结为一种私恩关系。这些官员的墓碑或功德碑由书佐书写,也是合情合理的。汉碑题有书写者姓名的多以书佐称之,也说明了书佐书碑在当时已是一种成例。由于当时并没有完全形成独立的 “书家”阶层,所以这些偶有留下的书写者姓名,也只是“物勒工名”的延续,而非借不朽之碑石以传其名。这种现象一直延续到魏晋南北朝时期,一些贵族的墓志铭,书刻草率,完全没有当时文人士大夫之书风。自唐代始,才逐渐形成名人、大臣书碑并留有姓名的惯例。

图二 《衡方碑》碑末门生朱登小字题名

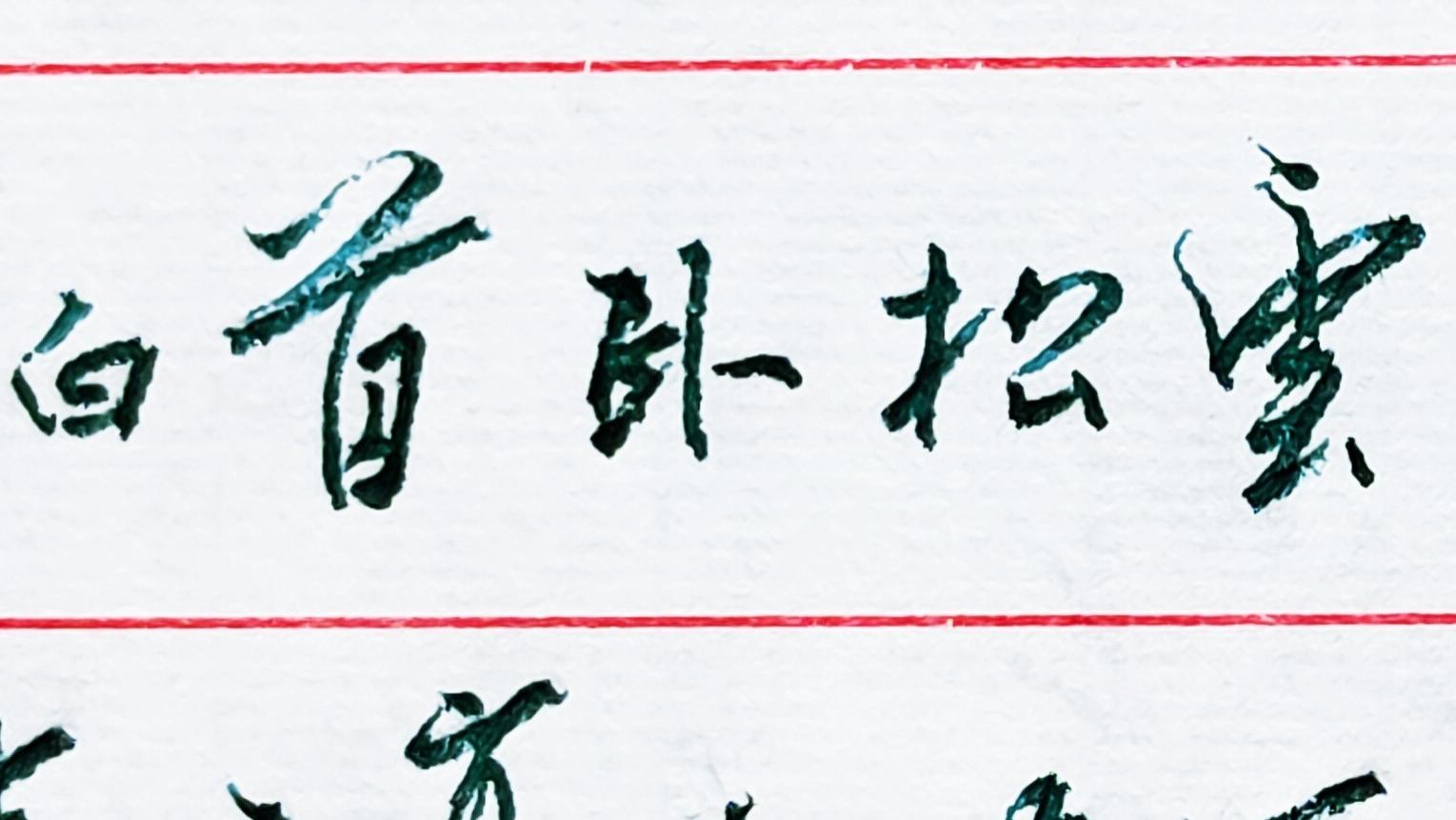

汉碑的刻手都是无名之工匠。现有的汉碑遗存表明,从选石到镌刻都是由一批非常专业的工匠完成,才能制作出如此精美的形制。《孔宙碑》曰:“故吏门人,乃共陟名山,采嘉石,勒铭示后。”(图三)选石尚且如此,碑文的书刻应该也是十分重视的,必然是能工巧匠所为。汉碑刻手偶有将姓名刊刻于碑中的,所谓市石、募石、石工、石师等。有的汉碑甚至不列书写者姓名而独列刻手姓名,清叶奕苞《金石补录》认为:石师必欲自炫其技,而贻名于后也。事实是否如此已无从考据,倘若如此,书写者自然也可以留名以传后世。现存汉碑录有刻手姓名的有:

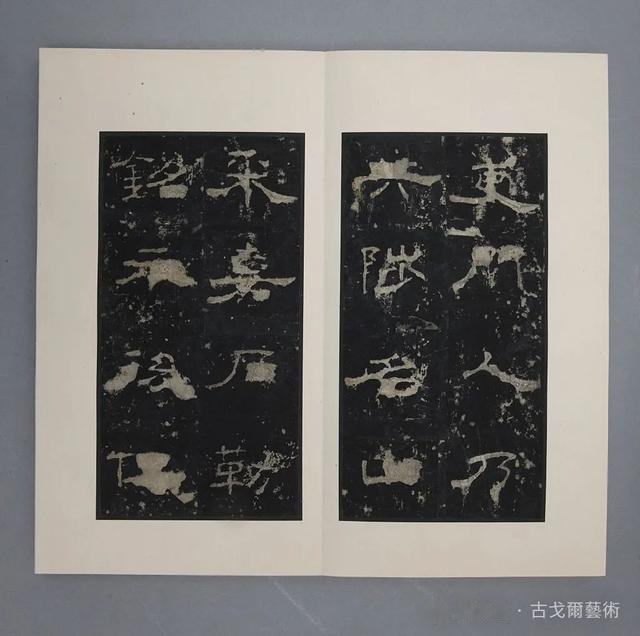

《华山碑》“刻者颖川邯郸公修、苏张。工郭君迁。”(图四)

《张迁碑》“故吏韦萌等,金然同声,凭师孙兴刊石立表,以示后昆。”

《郙阁颂》“时石师南¨¨¨¨威明。”

《樊敏碑》“建安十年造。石工刘盛息懆刻。”

《赵仪碑》“以家钱雇饭石工刘盛复立,以示后贤。”

《祀三公山碑》“郭洪、户曹史翟福、工宋高等刊石纪焉。”

《白石神君碑》“石师王明。”

图三 《孔宙碑》 “(故)吏门人,乃共陟名山,采嘉石,勒铭示后。

虽然多数汉碑没有刻手姓名,但这并不能埋没其功劳。汉碑隶书风格的多样化,不仅取决于书写者的水平高低,同样也受制于刻手水平的高低。优秀的刻手能够尽可能的表现书写者的本意,汉代工匠对书写刻画掌握着良好而又纯熟的技巧。然而,汉代在道和艺的问题上强调“德成而上,艺成而下”,从事具体技艺的工匠是不值一提的。但纵观两汉书法,正是这些不值一提的工匠,为后人留下了丰富的艺术遗产。

图四 《华山碑》 “刻者颖川邯郸公修、苏张。工郭君迁。”

从汉简看汉碑的写刻关系

宋代以来,随着金石学的盛行,石刻书法受到重视,被著录成书。清代乾嘉之际,访碑、考碑之风更是风靡一时,许多人厌弃法帖,推崇北碑。康有为著《广艺舟双楫》,对北碑推崇至极,认为凡碑皆好,未免太过。而对于写手与刻手的关系,特别是刻手的优劣问题,古代学者少有提及。清叶昌炽《语石》第六卷略有谈及,但极其简括,且对粗劣的刻工只字未提。沙孟海先生《两晋南北朝书迹的写体与刻体——兰亭帖争论的关键问题》一文讲到:“刻手好,东魏时代会出现赵孟頫,刻手不好,《兰亭》也几乎变成爨宝子。”提出刻手优劣的问题。随后又撰文《漫谈碑帖刻手问题》,详细论述了刻手的优劣对石刻书法产生的重要影响。凡石刻书法的优劣,写手和刻手都是至关重要的因素。同样优秀的写手和刻手,合作完成的作品必然是近乎完美的——好的写手自然是产生一件优秀作品的前提和基础,而后刻手通过其高超的技艺将写手所书原貌尽可能得表现于碑版之上,这才是石刻书法作品优劣的关键。反之,即便写手功夫一流,但刻手技术粗劣,最后完成的作品不仅会尽失写手所书原貌,甚至连文字内容都会有所谬误。还有一种情况,由于功用不同,一些不被重视的石刻,即使写手和刻手水平都好,但其主观态度不严谨,书写和镌刻都较为随意,甚至不经写手书丹而由刻手直接镌刻,这样完成的作品也有可能是粗劣之作。技艺的高低和态度的重视与否都是写手和刻手各自主观因素对石刻书法的影响。客观上,材料的优劣对于写手和刻手水平的发挥也有一定的影响。大约在元代以前,石刻书法都是直接在石头上书丹。细腻光洁的石材便于书写,写手才能够尽显其能;若石质粗劣不平,即便写手倍加认真,也很难将其本意完全施于石上,水平就会大打折扣。不同的纸张对书写效果都会产生一定的影响,更何况是相对粗劣的石材。如果说写手因石质粗劣而不能完全发挥其水平,那么刻手则更深受材料影响,佳石易受刀,粗劣之石镌刻时极易崩裂残损。如此一来,所完成的作品效果可想而知,必然去写手和刻手本意甚远。立于庙堂的碑版和露于野外的摩崖石刻,前者选材精心、打磨平整,后者则就地取材、稍作修整。由于二者材质的区别,致使所呈现的艺术效果截然不同。

图五 《张迁碑》整拓

汉代简犊大量出土之前,隶书形态主要见于碑版石刻文字,没有相应的墨迹形态与之形成对比。另一方面,东汉中期“碑”的形制发展完备,树碑风气大盛,汉碑隶书多出此时。由于其功用都为墓碑或功德之碑,较为庄重严肃,所以无论写手还是刻手,都应是当时水平较高之人。从现有汉碑遗存来看,大多制作精良,各碑之间的差异主要表现为书法的风格不同,极少有因刻手不佳而导致的粗劣之作。而汉碑之外的其他石刻隶书,向来不是学者研究的重点和后人学习的主要对象,所以也就少有对写手和刻手的研究。《张迁碑》则是例外,由于其独特的艺术风格——用笔或方或圆,结体时大时小、有正有斜,浑然天趣。有一种观点认为这种饶有奇趣的艺术效果正是因为刻手不佳造成的。诚然,刻手不好的石刻书法,或多或少带有几分天趣,也是有值得参考和学习的地方。但并不能说凡是有天趣的作品就一定是因刻手不好所为,也有可能是写手主观意识上的审美追求。通过对《张迁碑》的观察,本人认为其风格成因主要还是写手决定的,理由有四:其一、从字帖的局部来看,《张迁碑》较《礼器碑》等工整之类汉碑要凌乱一些,但如果看原碑或整拓(图五),这种印象会立即消失。《张迁碑》整体横纵排列非常整齐,有强烈的秩序感,说明刻手对整体的把握成竹在胸;其二、从原碑保存较为完好单字来看,刀口痕迹清晰而无修正,应是熟练刻工所为;其三、《张迁碑》里并非所有字都奇趣而古拙,也偶有端庄秀丽之笔。刻手技术不可能时好时坏,出现如此大的波动;其四、《张迁碑》篆额(图六)的风格,与其他汉碑篆额也有明显不同,以此推断,其正文文字应该也是写手主观追求的审美效果。

图六 《张迁碑》篆额

如果以风格严整的汉简隶书和汉碑隶书相比较,两者在用笔和结字上并没有很大的区别,但在书写艺术风格上却各具特色。汉碑隶书无论书写和镌刻都从碑的形势要求出发,具有郑重、严谨的特定艺术形式。因此书写较为矜持刻意,强调波磔的装饰性,字字大小一致,全碑整体统一,形成庄严肃穆之美;汉简隶书书写相对比较随意,用笔自然轻快,有一种潇洒随意而不加刻划的意趣。汉碑隶书可以说是汉简隶书在石刻上的延续和总结。所谓延续,是指汉碑碑阴、碑侧的题名,书写随意自由,比较接近汉简隶书风格,如《礼器碑》(图七)碑侧。汉碑正文,则是对汉简隶书最好的总结,形成了一套规范而又系统的用笔和结构体系。在没有看见汉简隶书之前,汉碑作为学习隶书的主要对象,因先天材料和后天风蚀残损的原因,难以对隶书一些内在的用笔关系作清楚地表述,甚至会使学习者产生误读。所以,以汉简来看汉碑隶书的写刻问题,并非讨论刻手的优劣,而是为了能够对汉碑隶书进行清晰的解读。

图七 《礼器碑》原石

首先,用笔方面,以撇画为例。隶书的撇画起笔轻而收笔重,且带有向回的钩笔,如《乙瑛碑》中“舍”、“吏”(图八)等字,这种撇的写法在汉碑中已经形成一种定式。因为和楷书撇的写法刚好相反,所以无法从楷书的立场来解释这种用笔现象。而从汉简隶书中,可以很快找到这种撇法的原因,从《相利善剑》册中的“文”字(图九),《居延都尉府奉例》册中的“史”字(图十)可以看出,撇的收笔处作向回的钩笔,其实为了笔势上与下一笔的连接,而形成的一种自然的连带,这种连带在《居延令移甲渠吏迁补牃》中“今”字(图十一)上表现得更为明显,以致撇和捺已经完全相连。而汉碑上的撇因为镌刻的缘故,相对规范、有较强的装饰性,但也并非一成不变的程式化书写,收笔或轻或重、回钩或长或短、或锋芒或含蓄。如果不能正确理解笔势间的关系,徒学其形,则会显得呆滞刻板。隶书的捺画表面上看和楷书相似,其实二者笔势还是有所不同:从前述汉简例字来看,隶书捺画接前一撇画笔势,顺势下压,然后弹出捺脚,有较强的蓄势弹拨之意;楷书捺画则有一波三折笔意,捺脚向右平送而出。汉碑里隶书的捺画,笔势表现较汉简要含蓄许多,在形状上较直或向上略微拱起,捺脚略向上挑起。

图八 《乙瑛碑》中的“舍”、“吏”两字

图九 《相利善剑》册中的“文”字

图十 《居延都尉府奉例》册中的“史”字

图十一 《居延令移甲渠吏迁补牃》中“今”字

其次,再看转折关系。先看《礼器碑》中“石”字(图十二),口部左边一竖似撇,与底部一横若断若连。从《相利善剑》中“中”、“者”等字(图十三)看,“口”部应由两笔书写而成,左竖和底部一横为一笔,上横和右竖为一笔,两笔之间有回旋之笔势。《礼器碑》中的“石”字,或许是因为刻手的缘故,圆转用笔难以镌刻,或是因为碑石年久风化侵蚀,导致两笔断开。如果仅以碑刻来看,就难以解释左边一竖为何向左撇出。而“乾”字对这种书写性表现得就相对明显一些。同样的情况,在《曹全碑》中表现得更加夸张,如“名”、“君”、“治”等字(图十四),右上角的转折向上耸起,形成《曹全碑》的特有的转折特征。这种写法与左下角道理相同,横画行笔至末端逐渐提起,再向上回旋顺势竖下。有时候因提笔幅度较大,横竖之间容易断开,但笔断意连。如果没有从汉简中理解其笔势关系,就很容易孤立地看待这两笔。早期隶书“口”部的写法大多都是此种两笔写法,之后逐渐出现类似楷书的三笔写法。特别是在汉碑隶书当中,由于刻手不可能像书写那样仅施以两刀,而势必要分开镌刻,从而割裂笔势间的连带关系。当然,有些刻手也能较好地表现出汉简隶书的书写性,汉碑中如《乙瑛碑》、《曹全碑》等。

图十二 《礼器碑》中“石”字

图十三 《相利善剑》中“中”、“者”等字

图十四 《曹全碑》中的“名”、“君”、“治”等字

最后,具体的偏旁部首,以“辶”和“彳”部为例。汉碑隶书中“辶”部左边写为三点,这三点之间的关系于汉碑当中很难理解,如《礼器碑》中“造”“遅”二字(图十五),字口清晰,无残损现象,三点有长短和方向之别。《乙瑛碑》中两个“通”字(图十六)“辶”部三点的写法略有不同,一个有明显长短关系,另一个则长短相仿。这基本就是“辶”部在汉碑隶书中的标准写法,至于三点关系为何如此处理,只能从汉简中寻找答案。《敦煌马圈湾木简》中“遅”字(图十七)左侧三点能看出有连带关系,这种关系是以右侧某一点为中心,向左侧作回旋用笔,所以三点会产生长短和方向上的区别,这样也就不难理解汉碑中的写法。“彳”部写法有两种情况,一种与“辶”相同,自右向左作回旋用笔,汉简如《额济纳居延甲渠官文书》中“得”、“德”二字(图十八),在汉碑上表现如《乙瑛碑》中“徒”字(图十九),《礼器碑》中“復”字(图二十)。这种写法,两撇的书写方向都是自右向左;而另一种写法,在写完第一撇后,不再回旋至右侧,而是直接顺势自左向右书写第二撇,再与竖画相连,这样书写起来就更加便捷。《候粟君所责寇恩事》册中所有的“彳”部都是此种写法,如“行”字,《曹全碑》亦是如此,如“征”、“後”(图二十一)等字。有了汉简隶书作为参考,类似这种用笔的内在关系就可以迎刃而解。

图十五 《礼器碑》中“造”“遅”二字

图十六 《乙瑛碑》中两个“通”字

图十七 《敦煌马圈湾木简》中的“遅”字

图十八 《额济纳居延甲渠官文书》中的“得”、“德”二字

图十九 《乙瑛碑》中的“徒”字

图二十 《礼器碑》中的“復”字

图二十一 《曹全碑》中的“征”、“後”两字

汉简隶书对于汉碑隶书的释读远不止这些。从时间上看,汉简隶书的成熟要远远早于汉碑隶书,所以归根结底汉碑隶书只是汉简隶书在石刻上的一种表现形态。这种形态是经过写手和刻手进一步加工处理的,是更加成熟的隶书形态。如《甘谷汉简》和《曹全碑》(图二十二)二者书写年代相差约二十五年,但无论用笔还是结构,都酷似出于一人之手,只是前者书写更加随意自由,后者则要规矩许多。同样如《礼器碑》和《武威仪礼简》(图二十三)风格也极为相似。因此,汉简隶书可谓汉碑隶书之渊源,凡是在汉碑隶书中遇到的问题,都可以在汉简隶书中得到解决。汉代简犊的大量出土,不仅对研究隶书的发展提供了宝贵的资料,同时也对隶书的学习起到了纠正和推进的作用。

图二十二 《甘谷汉简》、《曹全碑》

图二十三 《礼器碑》、《武威仪礼简》