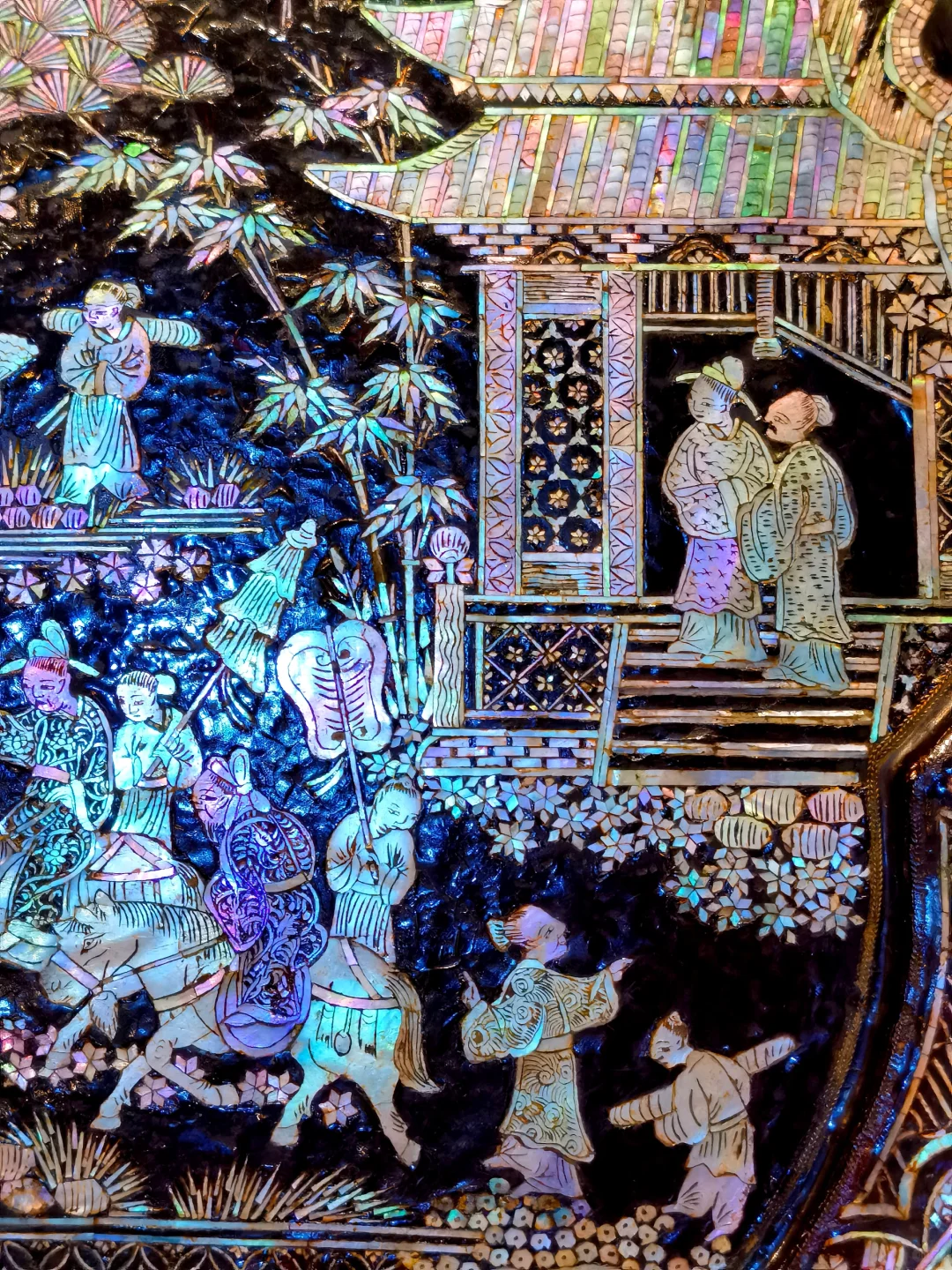

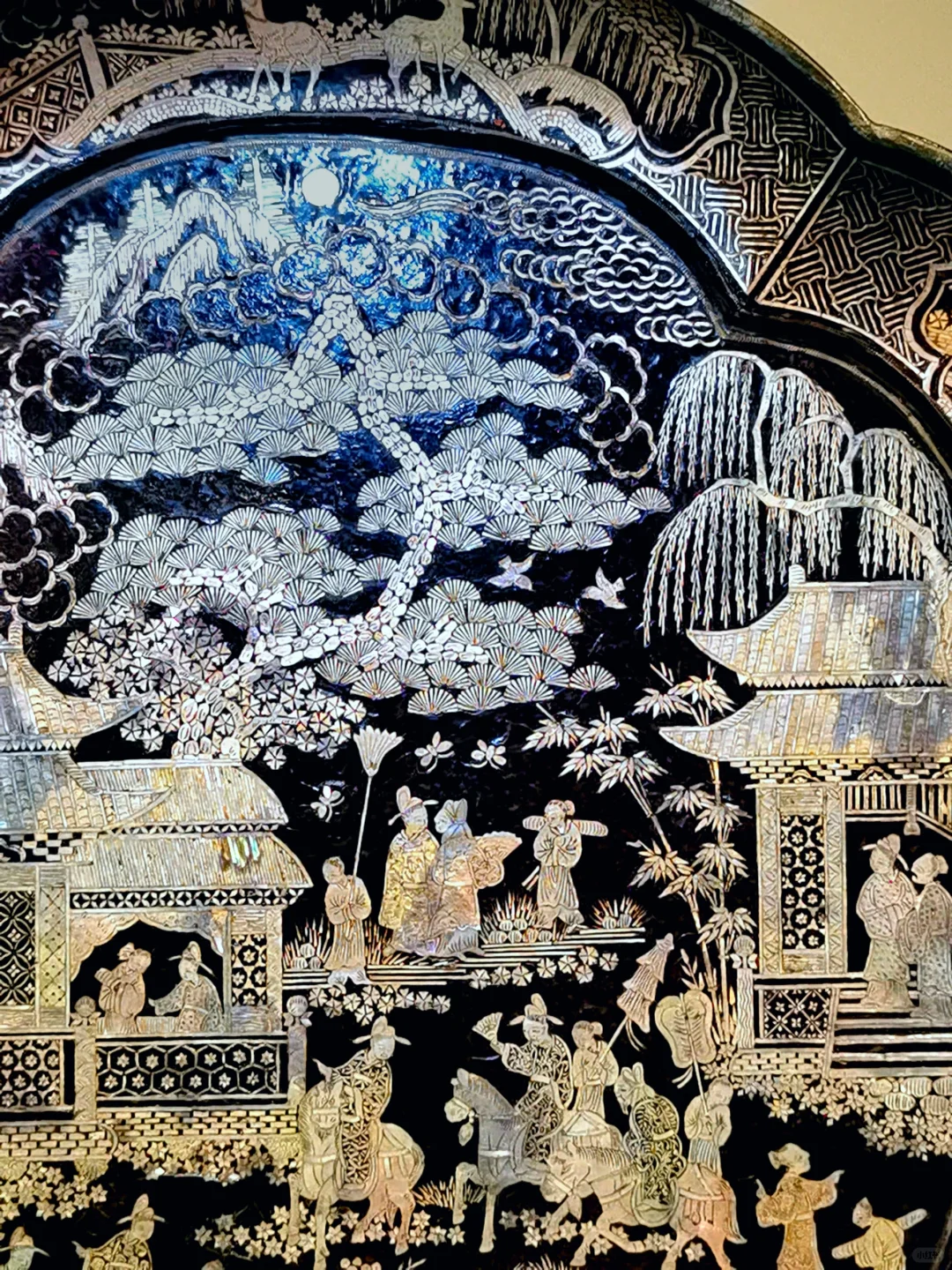

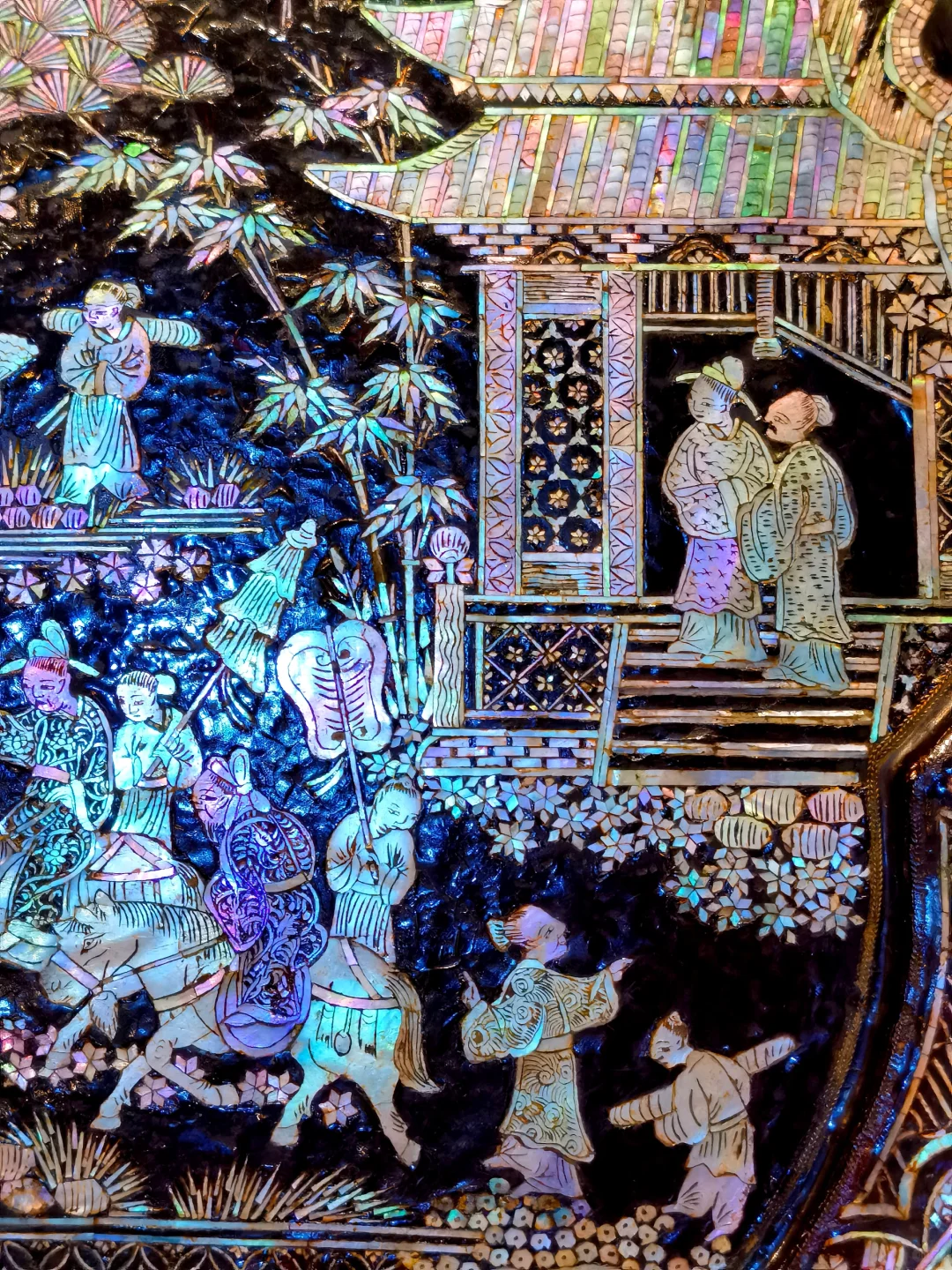

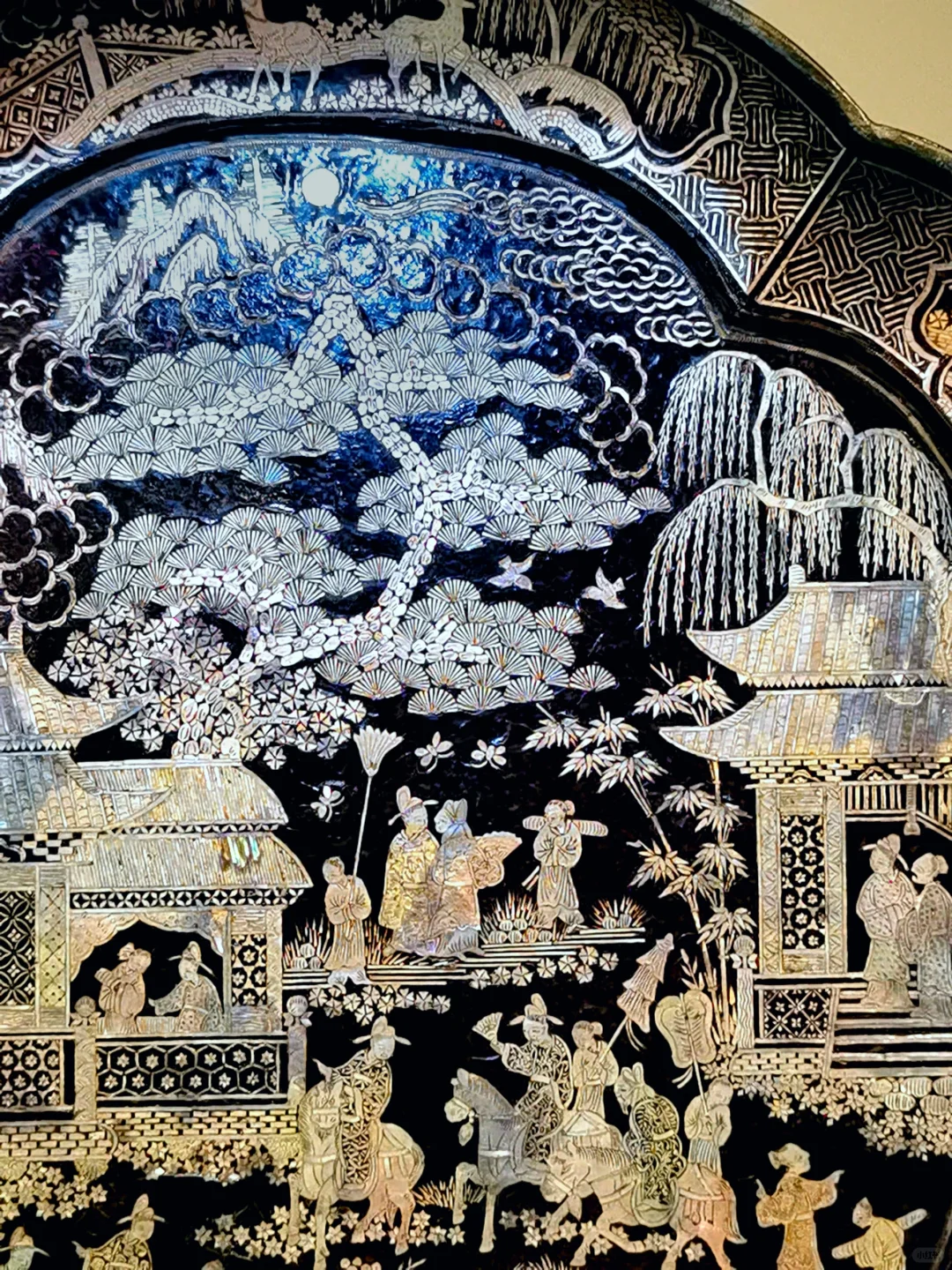

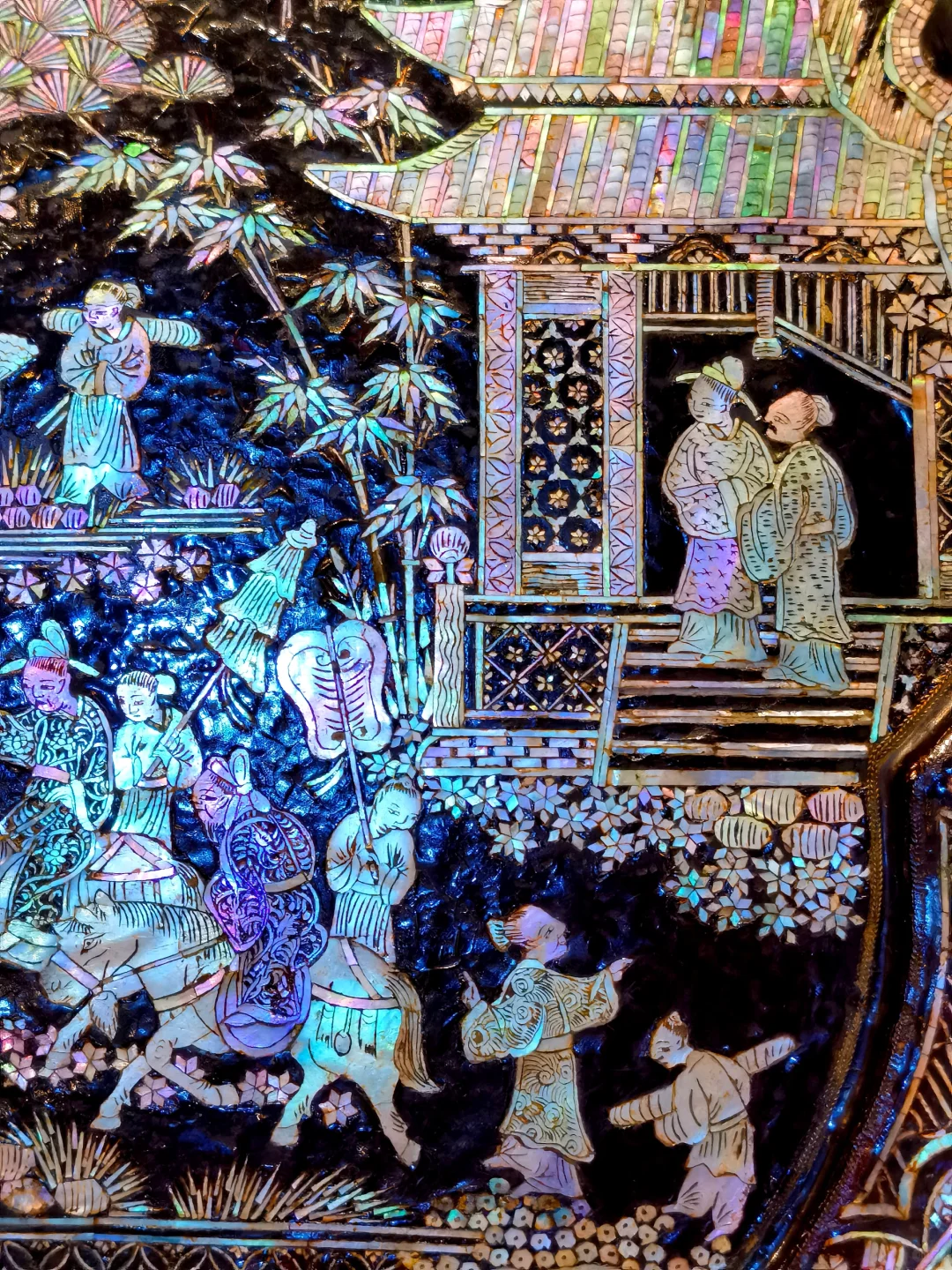

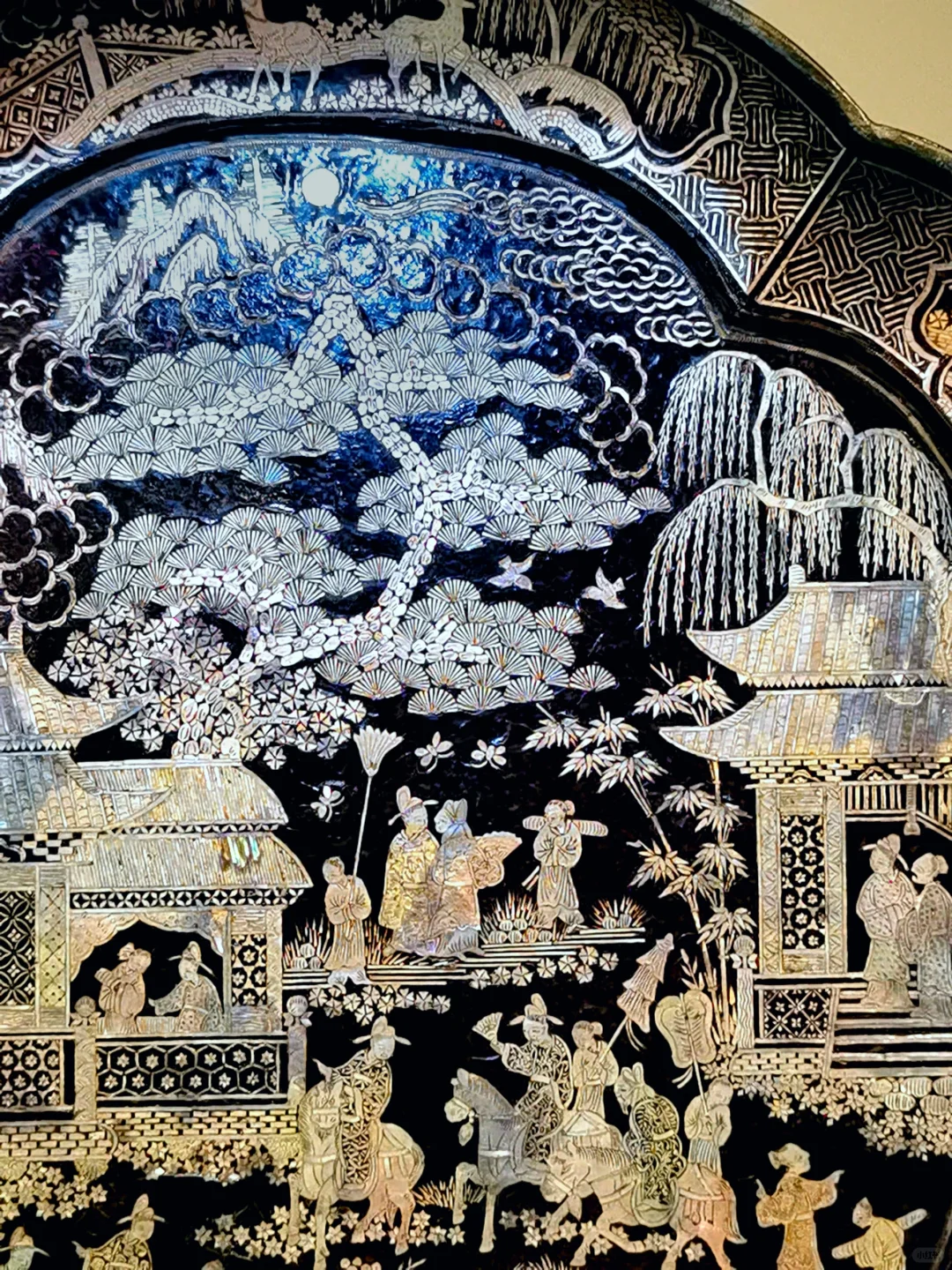

这件有彩虹般色泽的文物是收藏于浙江省博物馆孤山馆区的黑漆嵌螺钿人物故事葵形盘,距今至少400年,不管是精美吸精的外形还是精细的细节,真的是绝了。

在观赏这件文物时,你会发现,随着人体的移动,螺钿上五彩斑斓的色泽也会相应的变化,奇幻般的效果非常有意思,蓝紫粉不断的变换着,直到回归贝壳的本色。在几百年前,这样一件耗费时间和人工的奢华用品,简直就是神器般的存在。盘子上的亭台楼阁、人物服饰都反映了晚明时期的生活环境。

你能想象上面这些闪着不同色泽的亮片,将家用器具点缀出黑夜与星辰般美丽的艺术都是用贝壳做成的吗?这种技艺在中国古代叫做嵌螺钿!

[向右R]螺钿是我国传统家具上常用的材质,也作“螺甸”、“螺蜔”、“螺填”、“陷蚌”等,是中国特有的传统艺术瑰宝。明代黄成《髹饰录》关于螺钿的解释是:螺钿即螺填也。百般文图,点、抹、钩、条,总以精细密致如画为妙,又分截壳色,随彩而施缀者,光华可赏。又有片嵌者,界廓理皴皆以划文。

它是指用螺壳、浜壳、贝壳等软体动物的体壳加工成薄片,刻划并拼组成花草、人物、鸟兽等纹样,镶嵌于漆、木等器物表面的装饰技法。然后将其嵌入预先雕成的凹形图案内,再髹上一层光漆,之后磨平抛光使其露出钿片,就制成了色彩艳丽的嵌螺钿器物了。

[向右R]关于螺钿的记载早在西周时期便有记载。可是,为何古人偏偏选用贝壳来进行装饰呢?

这主要源于我国古人早期的“钱币”——贝壳。在今天的汉字当中,我们会发现,很多与钱相关的字都从“贝”字开始,如“财”、“购”、“货”、“资”等。将作为货币的贝壳镶嵌在器物上,实则是一种地位和财富的象征。

到了商周以后,由于货币形态逐渐发生了改变,开始启用各种金属造币,摆脱了贝币的形态。此时贝壳不再是社会公认的一种“价值”后,螺钿镶嵌就变成一种纯粹的美的追求。

我是阿舜,已走过24个省区直辖市的文化旅行爱好者,请大家一起来支持中国传统文化,保护国宝,保护文物!如果喜欢我的内容,欢迎来我的主页看看,不要忘了先关注哦!