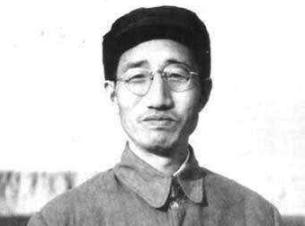

八路军第一纵队发展非常迅猛,最终整编成五个旅,这五个旅旅长名单及解放后军衔: 1、第一旅旅长王建安 1956年被授上将 2、第二旅旅长孙继先 1955年被授中将军衔 3、第三旅旅长许世友 1955年被授上将 4、第四旅旅长廖容标 1955年被授中将军衔 5、第五旅旅长吴克华 1955年被授中将军衔 中国解放战争的浩大历史画卷中,八路军山东纵队扮演了举足轻重的角色。 山东纵队的第1旅是由原第一支队和第四支队重组而成。旅长王建安,湖北红安人,1908年生,兼任副总指挥,他的军事生涯跨越了多场重要战役,如莱芜、孟良崮、沙土集、济南、淮海、渡江和上海等。1956年,王建安被授予上将军衔。 第2旅的组成源于第二支队和第九支队的整合,其旅长孙继先,1911年出生于山东曹县。孙继先在解放战争中先后担任华东野战军第8纵队副司令员、第3纵队司令员、第22军军长,参与了莱芜、孟良崮、洛阳、开封、济南、淮海、渡江等关键战役。1955年,他被授予中将军衔。 第3旅则由原第三支队重组形成,旅长许世友,1905年生于河南新县,他历任华东野战军第9纵队司令员、山东兵团司令员、山东军区司令员。许世友在莱芜、孟良崮、胶东保卫战、济南等战役中显示了他的军事才能。1955年,许世友也被授予上将军衔。 第4旅的形成较为特殊,由第1旅的两个团和第四支队的一部地方部队组成。旅长廖容标,1912年生于江西赣州,曾任渤海军区副司令员。在解放战争中,廖容标在济南战役中的表现尤为突出。1955年,廖容标被授予中将军衔。 最后的第5旅,由原第五支队整编而成,旅长吴克华,1913年出生于江西弋阳。在东北地区担任东北野战军第4纵队司令员、第41军军长等职,吴克华参加了辽沈、平津、渡江、衡宝和广西战役,为东北战区的解放做出了重大贡献。1955年,他被授予中将军衔。 1938年春季,随着山东地区抗日武装力量的快速增长,中共中央面对的主要问题之一是如何更高效地统一和指挥这些力量,以形成对日军的有效抵抗。山东地区的抗日武装主要包括正规的八路军部队及多支地方起义武装。这些部队虽然在数量上已经达到了相当的规模,但由于缺乏统一指挥,各自为战的局面严重影响了战斗力的发挥。 为了解决这一问题,中共中央决定成立八路军第1纵队,以统一指挥山东及苏北地区的八路军各部队。在领导人选的考虑上,中央选择了经验丰富、指挥能力出众的徐向前担任司令员,朱瑞担任政治委员。 当时,山东地区的主要抗日力量可以分为三大部分。首先,是以原地方起义武装为基础,由张经武指挥的山东纵队,这支队伍约有四万余人,主要活跃在鲁中、鲁南及胶东地区。张经武本人具有深厚的革命背景和军事经验。他1906年出生于湖南省酃县,早年曾就读于湖南省立第三师范学校,并在建国军军官学校受训,1930年加入中国共产党,后来参加长征,并在军中担任过多个重要职务。 张经武的军事生涯为他在山东纵队的领导职位提供了坚实的基础。他的政治理念和军事策略对于指挥山东纵队在复杂的抗日环境中发挥了至关重要的作用。此外,他与下属的紧密合作也确保了部队在抗击日军时能够保持较高的战斗力。 在成立八路军第1纵队的背景下,徐向前和朱瑞的领导进一步加强了各部队之间的协调和整合,确保了战斗命令的及时传达和执行。 萧华,1916年1月生于江西省兴国县的一个贫苦家庭,其父母均为早期共产党员。自青年时期起,萧华便积极参与革命活动,1928年加入了中国共产主义青年团,并参与了兴国暴动。由于他的文化水平较高且善于学习,很快在党内脱颖而出。1934年的长征中,他已是红一军团的组织部长,并在八路军成立后担任115师政治部副主任及343旅政治委员。萧华后来指挥八路军东进抗日挺进纵队,有效地建立和扩展了冀鲁边平原根据地,成为该地区抗日活动的重要领导者。 另一位杰出的军事领导者是陈光,1905年生于湖南宜章县。陈光早年参与农民运动,1927年加入中国共产党,并很快因其勇敢和智谋在军事上突显头角。1930年,中央红军的编制调整中,他被提升为第30团团长,并在后续的几年中继续晋升。长征中,陈光曾代理第一军团军团长,并在八路军中继续担任重要职务。1939年春,他进入鲁西平原,指挥685团与地方武装力量合编,开展了一系列抗日战斗。 徐向前的军事生涯同样卓越。1938年,徐向前被任命为八路军第一纵队司令员。在他的领导下,该纵队在对日抗战和对抗国民党军挑衅中屡屡取得显著成就。徐向前的军事才能和指挥水平,使得他在红四方面军的发展中发挥了关键作用。他的领导帮助形塑了八路军的战斗力,直到1940年离开山东返回延安。 来自 中共山东省委党史研究院著. 中国共产党山东历史 第1卷 1921-1949 上[M]. 2021