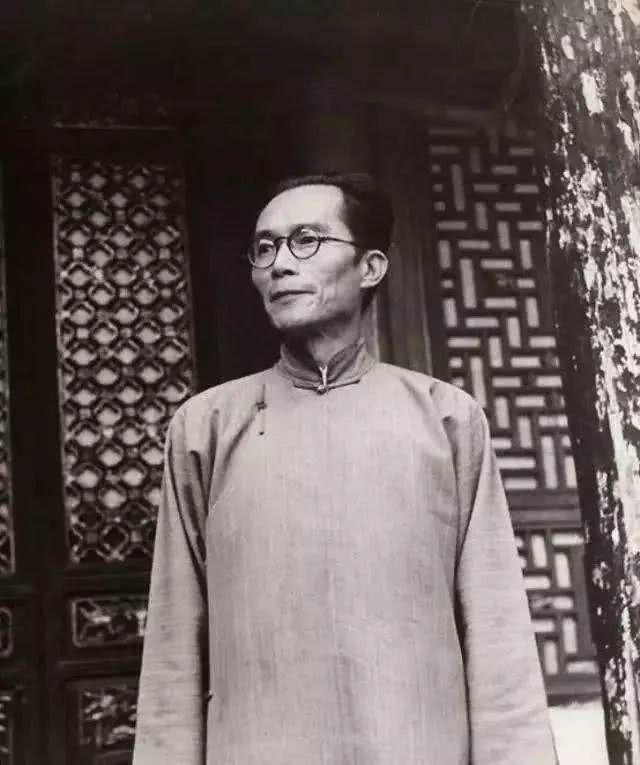

1948年,清华校长梅贻琦不顾众人阻拦执意南渡。6年后,他的儿子却一心返回大陆,临行前梅贻琦握着儿子的手说:“你回去也许会有一番作为,但这就是我们父子最后一次见面了。” 1904年,梅贻琦十岁时,进入天津南开学堂。南开的校长张伯苓对梅的学习态度和成绩印象深刻,由此决定保送他继续深造。四年后,梅贻琦被送往保定高等学堂,这是他教育旅程的又一重要里程碑。 在保定学习期间,梅贻琦参与了首批清华学堂的选拔考试,并以优异成绩脱颖而出,成功成为留美公费生之一。这段经历不仅塑造了他的学术方向,也为他未来的职业生涯奠定了基础。1910年,梅贻琦远赴美国,进入吴士脱工业大学学习电机专业,开启了他的海外学习生涯。 1914年,梅贻琦学成归国,在接下来的几年中,他选择了回到母校清华大学担任教师,专注于学术和教育工作。此时的清华,学生报名人数不多,面临诸多挑战。梅贻琦在此背景下接任教务长,开始了他的教育管理生涯。 1931年,国内形势动荡不安,学生运动频繁。在这样的危机时刻,梅贻琦被任命为清华大学校长。 尽管校长职位更替频繁,但梅贻琦以其独特的幽默感和亲和力赢得了师生的广泛支持。他开玩笑说:“大家倒这个倒那个,就没有人愿意倒梅(霉)吧!”这句话成为校园内外流传的趣话。 在梅贻琦的带领下,清华大学经历了转型。他倡导的通才教育在抗战背景下显得尤为重要,旨在培养能够满足国家和社会需求的全面发展的学生。同时,他对教育和学术自由的重视,使清华在学术界的地位逐渐提升。 梅贻琦对教师的尊重和礼遇也是清华能够吸引并保持一流师资的关键。他个人与王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任等国学大师保持着深厚的友谊,这些交往不仅丰富了清华的学术氛围,也加深了学校的文化底蕴。 梅贻琦的管理风格虽然严肃,但他的言辞谨慎,幽默感十足,常以少言多意的方式,在关键时刻展示其智慧和决策能力。他的治校哲学和人格魅力,为清华的发展奠定了坚实的基础。他曾经说:“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也,大鱼前导,小鱼尾随,是从游也。” 1937年,清华、北大、南开三校应国家号召,合并迁往昆明,成立了西南联合大学。 建校初期,梅贻琦与南开的张伯苓和北大的蒋梦麟共同肩负起校务的重担。在随后的八年中,梅贻琦主要执掌校务,他坚持民主的原则,公正处理问题,即使在物质极为匮乏的环境下也未曾有所偏私。 西南联大还成立了一所附属中学,因教学质量高而名声大振,昆明市民纷纷希望能将子女送入学习。云南省主席龙云的女儿和梅贻琦的小女儿同样报考了这所学校,但都未能被录取。 龙云原以为梅贻琦会“通融”,结果发现连梅的女儿也未能进入,这种公正无私的做法最终使龙云收回了初衷的不满。 在战火与物资缺乏的重重困难下,梅贻琦以其高尚的品德和不懈的努力,确保了西南联大的校园生活和学术研究能够在艰难环境中继续进行,他的这些努力赢得了广泛的尊敬,被誉为学校的“船长”。 1946年9月梅贻琦告别了昆明这座春城,返回北京,继续担任清华大学校长,继续他的教育使命。 1948年冬季,随着傅作义将军的军队停战,共产党的军政人员开始逐渐进驻北平。此时,梅贻琦与其他许多知名学者一样,面临着一个艰难的选择:是留下还是离开。 虽然周恩来和吴晗等人都希望他留下,梅贻琦最终决定离开。他向清华大学的同事吴泽霖解释道:“我一定要走,因为我要保护清华的基金。如果我留下,这些基金我就无法保全。” 后来,尽管国民党政府多次邀请他加入内阁,梅贻琦坚持保持中立的立场,他在拒绝邀请时对记者表示:“不接受邀请,是因为不想对南方的朋友们失礼,但若真的加入了,又无法向北方的朋友们交代。” 1955年,梅贻琦开始利用清华基金会的利息来筹办“清华原子科学研究所”,这后来成为了台湾新竹清华大学的前身。李远哲,一位未来的诺贝尔奖得主,曾在这里学习。梅贻琦对台湾清华的贡献,使他赢得了“两岸清华校长”的美誉。 1962年5月19日,梅贻琦在台大医院逝世。人们在他逝世后的两星期内,打开了他生前随身携带的手提包,里面装的不是金银财宝,而是一本本清晰详尽的清华基金账目。梅贻琦用他的一生守护这份财富,确保它能继续为教育事业服务。 梅贻琦最终被安葬在新竹清华大学校园内,安息之地被命名为“梅园”。校园里还种植了许多校友捐赠的花木,被称为“梅林”。 参考资料:王运来,张玥作;张宪文,朱庆葆总主编. 抗日战争专题研究 战时高校内迁与教育改革[M]. 2022