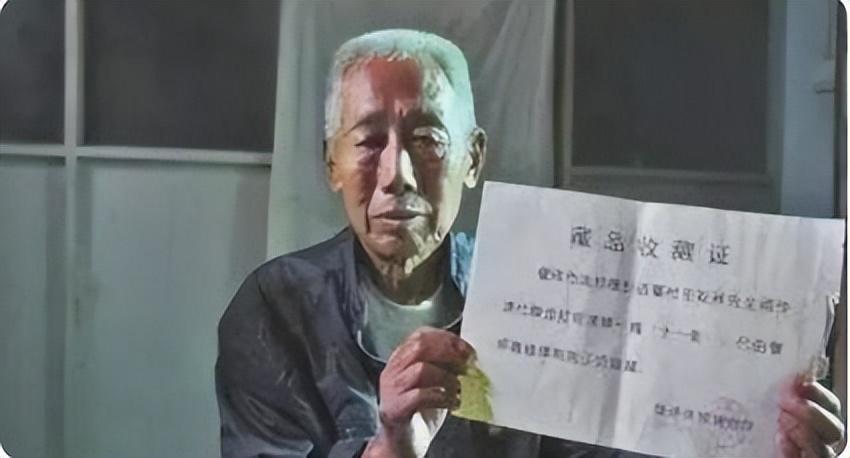

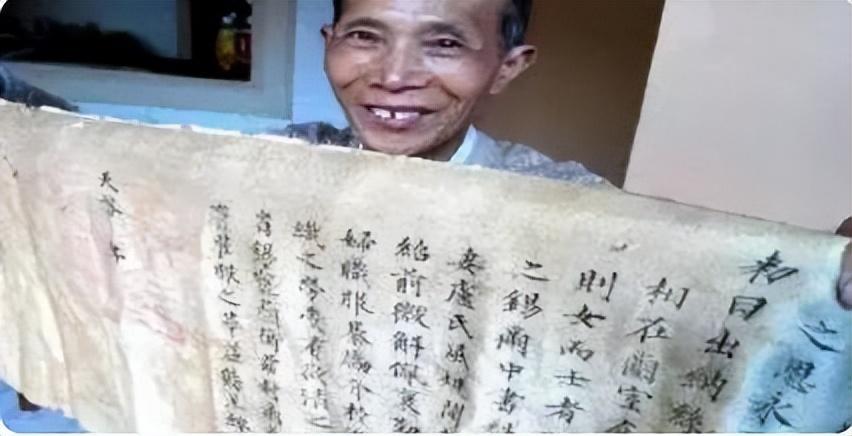

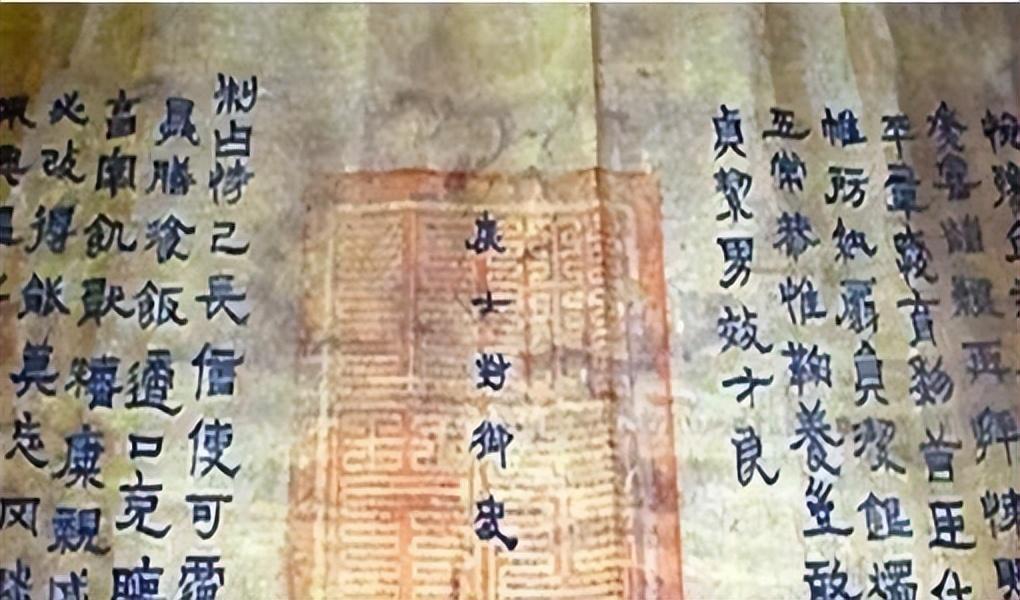

1985年,河南一男子家中祖传圣旨,被文物局专家"借"走26年,男子多次讨要却被拒绝,专家:已经捐赠给国家,男子一怒之下将文物局告上法庭,法院会怎么判 2011年5月,河南洛阳市的张大爷带着孙子参观当地博物馆,在一个展厅里,他突然看到一道熟悉的圣旨,仔细一看,竟是自家祖传的宝贝!张大爷当场就懵了,连忙找工作人员询问情况。 "这是我家的圣旨啊!怎么会在这儿?"张大爷激动地问道。 工作人员一脸疑惑:"老人家,您搞错了吧?这是我们博物馆的藏品。" 张大爷坚持要见馆长,一番争执后,馆长出面解释说:"这份圣旨是文物局多年前收藏的,已经是国家文物了。" 听到这话,张大爷如遭雷击,一下子想起了26年前的往事。 1985年,几个自称是文物局专家的人来到张大爷家,说听说他家有一份清代圣旨,想借去研究一下,张大爷虽有疑虑,但想着是国家单位,也就答应了。专家们承诺半个月内归还,还给张大爷开了借条。 谁知,半个月过去了,一个月过去了,圣旨始终没有回来,张大爷多次去文物局询问,得到的回复总是"再等等""还在研究中"。 就这样,一等就是好几年,张大爷从壮年等到了中年,又从中年等到了老年,每次去讨要,文物局的说辞都不一样,有时说正在修复,有时说送去外地展览了。 2000年,文物局搬了新办公楼,张大爷找上门去,工作人员居然说没有这回事!张大爷拿出当年的借条,对方却说那不是正式文件,没有效力。 张大爷气得浑身发抖,但又无可奈何。直到这天在博物馆看到自家圣旨,他才明白自己这些年是被骗了。 回家后,张大爷辗转反侧,睡不着觉。第二天一大早,他就去找律师咨询。律师听完事情经过,建议他先去文物局交涉,如果无果再考虑起诉。 张大爷按照律师的建议,再次找到文物局。这次,文物局干脆来了个釜底抽薪,说圣旨是张大爷自愿捐赠的,还拿出一份捐赠协议。张大爷仔细一看,发现上面的签名根本不是自己的! 这下,张大爷彻底怒了,他决定打官司讨回公道。 2011年6月,在律师的帮助下,张大爷向当地法院起诉文物局,没想到,法院以"不属于受理范围"为由驳回了起诉,张大爷不甘心,继续上诉到中级法院,结果又被驳回了。 眼看官司打不赢,张大爷的故事被媒体报道出来,引起了社会广泛关注,不少网友为张大爷打抱不平,纷纷留言支持。 在舆论压力下,2012年初,上级法院终于受理了张大爷的诉讼,经过近一年的审理,法院最终判决文物局败诉,要求其将圣旨归还张大爷。 2013年3月,在众多媒体的见证下,文物局将圣旨正式归还给了张大爷,拿到失而复得的家传宝贝,78岁的张大爷老泪纵横。 这起轰动一时的"圣旨案",引发了人们对文物保护与个人权益平衡问题的思考,有专家指出,国家保护文物的初衷是好的,但在具体操作中,一些部门和个人滥用职权、侵犯公民权益的行为必须得到纠正。 另一方面,也有人认为,很多珍贵文物由于保管不当而损毁,由专业机构保管未尝不是一种更好的选择。关键是要建立完善的机制,在保护文物的同时尊重所有者的权益。 张大爷的胜诉,为类似案件提供了重要参考。但更重要的是,它推动了相关法律法规的完善。2015年,国家文物局出台了新规定,明确要求征集文物必须履行法定程序,不得以任何理由强制征收或变相占有他人文物。 这个案例告诉我们,公民要学会用法律武器保护自己的合法权益。同时,政府部门也要依法行政,不能仗着权力就无视百姓的利益。只有在保护文物和尊重个人权益之间找到平衡,才能真正实现文化遗产的永续传承。