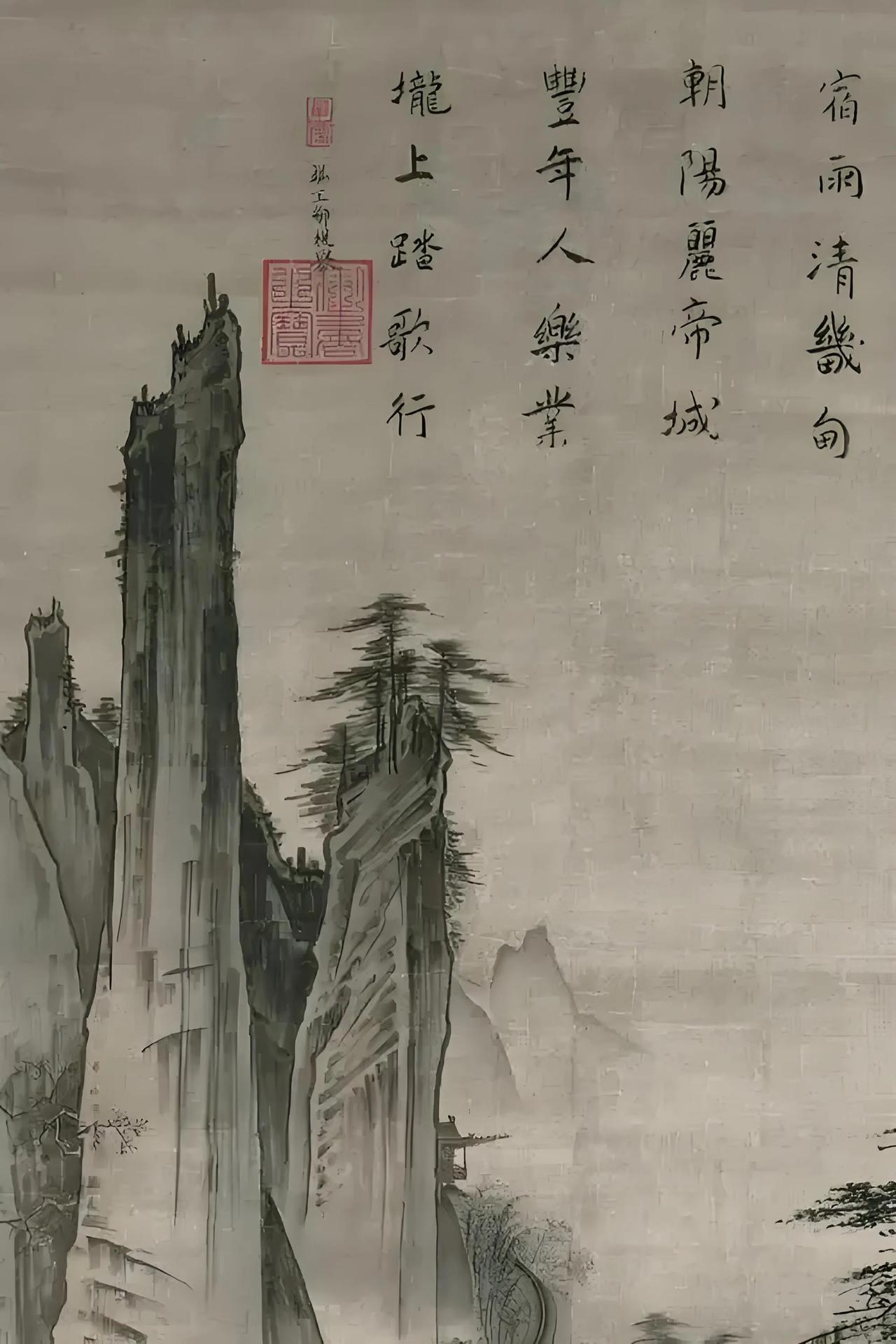

名画欣赏:马远《踏歌图》 马远,生卒未详,字遥父,号钦山,原籍山西河中(今永济县)人。后居钱塘(杭州),为南宋光宗、宁宗时的画院祗候、待诏。他是我国古代绘画史上享有盛名的一代宗师,与李唐、刘松年、夏珪并称为“南宋四大家”。 马远出生于绘画世家。先祖马贲为北宋徽宗时画院的待诏,祖父马兴祖为高宗绍兴年间的画师兼鉴赏家,父亲马世荣在绍兴年间授承务郎、画院待诏兼赐金带,其兄马逵、其子马麟也都是画院画家,故而有“一门五代皆画手”的称誉。 家庭的熏陶,使马远自幼对绘画产生浓厚的兴趣,并为日后攀登新的高峰奠定了良好的基础,但能成为画坛巨擘的根本原因,还在于他本人对客观景物的观察、理解,以及融合、变革前人的创作经验,最后,形成了自己的艺术风格。 马远艺术活动的时间是比较长的,约在十二世纪末与十三世纪初的一段时间里。创作很多,至今能见到的便有《踏歌图》、《雪图》、《对月图》、《楼台夜月图》、《寒江独钓图》、《探梅图》、《松涧清香图》。《四皓图》以及十二幅《水图》等。其中《踏歌图》是一幅充分展现马远才华的佳作。这幅作品不仅显示了他那精湛的山水画技巧,而且也反映了他还是一位造诣高深的人物画家。 《踏歌图》为绢本,纵一九一·八厘米、宽一〇四.五厘米,以山水为背景,表现了老少村民欢乐的踏歌景象。《踏歌图》画面开阔,构图简洁,参差的树木与叠翠的群峰,组成层次丰富、起伏跌宕的生动画面。前景畿甸横贯左右,其间山泉潺潺,由远处几度萦迥,经板桥流下;左面巨石突兀,打破了田垅的平直线条,右面疏柳穿插,左右起伏呼应;树石间又有翠竹丛生,梅花吐艳。于是春暖明丽的景象,便在画家的笔底展现出来。中景的处理,也体现了作者构思严密,精于章法,横向的连绵密林,宫阙楼宇与冲天的陡峭山峰连成一气,使景域开展,层次井然。远景淡淡数峰,虽着墨不多,却足以使作品增加清旷的意境。书款“马远”见于右下角,上方有宁宗赵扩题诗。 《踏歌图》的画眼,无疑是那前呼后应作踏歌状的四个乡村老叟和一个孩童。踏歌是古代民间一种娱乐活动,两足蹬踏,口唱欢歌,动作自由随意,不拘程式。踏歌活动在南宋时期是极为流行的。《武林旧事·元夕》一书中,就可见李笃房吟诵踏歌盛况的诗句:“人影渐稀花露冷,踏歌声度晓云边。”张武子诵西子湖美景的诗中也有描述:“帖帖平湖印晚天,踏歌游女锦相牵;都城半掩人争路,犹有胡琴落后船。”马远在这幅画中,则是从另一个角度来描绘踏歌的欢乐。他不是描绘京城临安或西子湖畔的景象,而是刻划村民在郊外的欢快。这样处理不仅别有一番情趣,而且也体现了作者对劳动人民的深情。画面中人物的经营,疏密有致,前后顾盼,统一在一条田埂上,一个节奏中,使看来显得松散的几个人物,又紧凑地组合成一个整体。人物的描绘笔简意赅,踏歌者欢快的神情跃然画外,与幽静的环境形成强烈对比,有效地展示了作品的主题。 《踏歌图》在山水画的发展史上占有重要地位。马远师法李唐。李唐原是北宋画家,南渡后授成忠郎衔,任画院待诏,时年已近八十。李唐作山水取法荆浩、范宽,注重气势,落笔方坚峭劲,至晚年去繁就简,创大斧劈皴。马远继承李唐,却不拘泥陈法,他作斧劈 皴自出新意。画面中的巨石斧劈皴形势更为刚烈,运笔猛厉迅疾,方劲挺直,棱角分明,以浑厚的墨气和雄健的笔力,表现山石的阴阳面,强调山石的刚坚和磅礴的气势。于是,在山水画中斧劈皴便发展成为与披麻皴法同等重要的两大基本表现手段之一。 马远作画以构图简括著称,世有“马一角”的美誉。这一艺术特色,也可见于《踏歌图》,图中山石、树木都取孤简,很少重叠繁复;并留出充分的空白,使画面更显宽广深远,虚灵幽邃。此外,马远的树木造型也很有个性,画面中梅柳两树,就十分典型地显示了他的与众不同的画法,他作柳枝,刚柔相间,老枝挺硬,而新枝则随风飘拂。梅树多取斜势横出,折曲相随,所谓“拖枝”便是,可是马远强间简略的同时,并没有忽视对所要描绘的装物进行组致,生动的划,明代画家沈周评论马远山水画曾言:“遒逸秀拔,高出当世",实为的论。 马远的画不仅在当世起着重要作用,后世师法于他的也为数不少,其中值得一提的便有明四家中的唐寅。唐寅近师周臣,远攻南宋诸家,其《骑驴归思图》、《山路松声图》等作品,那带水长皴,便得益于马远。明代时,日本画家雪舟曾来中国游学,他遍历各地、接触众多画家,然而给他艺术影响最大的,还是南宋的马远、夏珪、回国后,并以此开辟了日本水墨画的新境地。于此、也可见马远绘画艺术的魅力和影响。