周总理唯一的儿子,却隐瞒真实身份40多年,直到总理去世后才被人知晓,更不可思议的是,父子两人一生仅见过一次面,那么此人真的是周总理的儿子吗?他又为何要隐瞒身份。

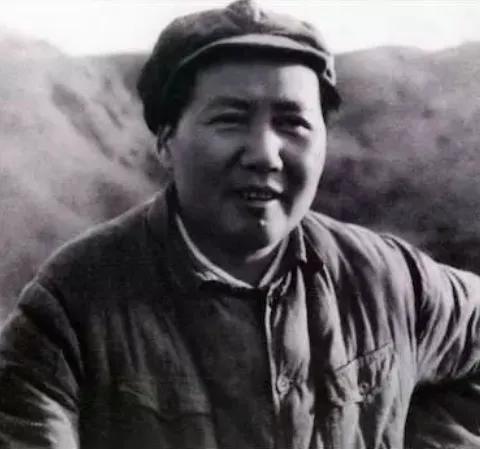

1935年1月,贵州遵义的中共中央政治局扩大会议在中国共产党历史上掀开了重要的一页。这次会议不仅坚定了毛泽东在党内的领导地位,也为党的未来发展指明了方向。周恩来在会议中发挥了至关重要的作用,他坚定支持毛泽东的主张,促使以毛泽东为核心的新中央领导集体得以确立。这一决定性会议,不仅巩固了党的内部团结,也为即将到来的抗日战争时期奠定了坚实的领导基础。 1936年12月,张学良与杨虎城发动的“西安事变”成为中国政治舞台上的重大转折点。此事件不仅改变了国共两党的关系,也为中国的抗日救国事业注入了新的动力。在事变发生后,作为中共全权代表的周恩来,与秦邦宪、叶剑英等一同被派往西安,与被拘禁的蒋介石进行谈判。这一过程中,周恩来展现出卓越的政治智慧和非凡的谈判技巧,成功促使蒋介石接受“停止内战、一致抗日”的主张。这一举措不仅结束了国共之间的内战,也为全国范围内的抗日力量凝聚了广泛的共识,形成了强大的团结抗战局面。 进入1937年,周恩来被任命为国民政府军事委员会政治部副部长,承担起更加重要的职责。在抗日战争全面爆发后,他长期代表中共在重庆及国民党控制的其他地区开展统一战线工作。面对复杂的政治环境和严峻的战争形势,周恩来始终坚持国共合作,积极团结民主党派、进步知识分子、爱国人士和国际友好人士。他领导中共中央长江局和南方局,努力制止反共逆流,防止国家在抗战关键时刻出现分裂和投降的危险。 在抗日战争期间,周恩来深知统一战线的重要性。他不仅要应对来自国民党内部的复杂关系,还要应对来自内部的反对声音和外部的巨大压力。然而,他始终保持冷静与理智,通过灵活的策略和坚定的信念,成功推动了抗日统一战线的形成与巩固。他的努力,不仅提升了中国人民在抗战中的整体战斗力与凝聚力,也为最终的抗日胜利奠定了坚实的基础。

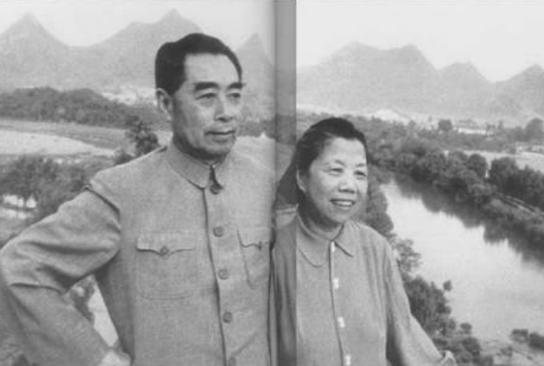

1939年,正值抗日战争如火如荼之际。周恩来总理回到家乡绍兴,欲为当地民众做一场振奋人心的演讲。会场里,一位名叫王戍的青年引起了周总理的注意。 台下的王戍听得热血沸腾,紧握双拳,眼眶湿润。周总理慷慨激昂的话语,深深震撼了这个年仅17岁的青年,让他的爱国之心熊熊燃烧。演讲结束后,王戍争先恐后地来到周总理面前,请求参军杀敌、报效祖国。 然而,周总理并没有一口答应王戍的请求。他语重心长地劝导王戍,学业为重,戎马倥偬非少年郎所宜。周总理鼓励王戍先完成学业,日后定能建功立业,成为栋梁之才。王戍虽心有不甘,但还是恭恭敬敬地听从了总理的教诲。 周总理虽然婉拒了王戍的参军请求,但这位青年的赤子之心却让他印象深刻。临别之际,周总理郑重其事地拉着王戍的手说:"王戍同志,你是一个很有出息的青年,今后要好好读书,将来定能报效祖国。我现在收你作义子,你要听我的话,好好学习,不要误入歧途啊。" 王戍闻言,顿时激动万分。他从未想过,堂堂总理会愿意收自己这个寒门子弟作义子。 自从被周总理收为义子,王戍更加刻苦学习,孜孜不倦。他常常通宵达旦地埋头苦读,课业成绩突飞猛进。周总理虽然不常与王戍联系,但对这个义子的学业和生活始终牵挂于心。他时常让秘书代笔,给王戍写一些鼓励的话,嘱咐他要注意身体,莫要过于劳累。 在周总理的关怀和自己的不懈努力下,王戍最终考入了梦寐以求的大学。大学毕业后,他又实现了儿时从军报国的夙愿,成为了一名光荣的解放军战士。 1972年,周恩来被确诊为膀胱癌,但他并未因此退缩,依然坚守在国家事务的第一线。他的病痛并未削减他对工作的热情,反而激发了他更加坚定的责任感。每天,周恩来都以高度的纪律性和无私的奉献精神,处理着繁重的政务,确保国家在动荡时期的稳定与发展。这种顽强的毅力和不懈的努力,深深感染了周围的同志,也增强了全国人民的信心。 1976年1月8日,周恩来在北京病逝。他的离世引发了全国范围内的深切哀悼。无数人民自发前来悼念这位“人民的好总理”,表达对他生前工作的敬仰和对他个人品德的高度评价。 令人称奇的是,王戍虽然是周恩来总理的义子,但他从未对外人提及过这层关系。在周总理逝世后,王戍始终严守秘密,从未显山露水。直到周总理百年诞辰时,王戍的身份才最终被世人所知。 有人不禁要问,王戍为何要隐瞒自己与周总理的关系长达四十余年呢?原来,早在周总理收王戍为义子时,就曾叮嘱过他不要声张,以免对自己的学业和工作产生影响。王戍谨记总理教诲,毕生恪守不宣之约。 周总理与王戍虽然只有过一面之缘,但这对义父子却情深意笃。王戍虽非周总理亲生,但周总理视如己出,王戍亦把周总理视为精神父亲,努力践行总理嘱托。这段不为人知的佳话,诠释了一种跨越血缘的父子之情,成为革命年代的一段佳话。