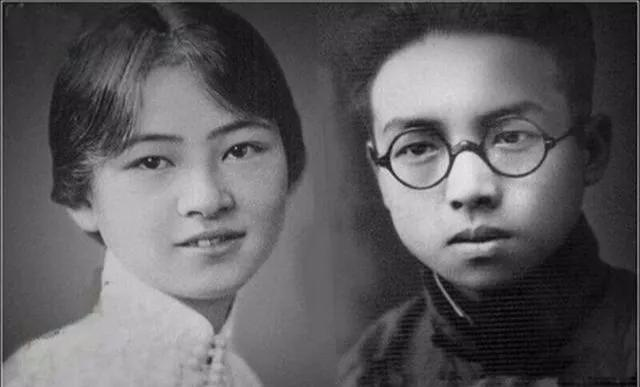

林徽因儿子考清华,差了2分,林徽因复查儿子考卷,发现了蹊跷,随问儿子原因,听了儿子的回答,林徽因红着眼眶,边抹泪边准备纸笔,丈夫梁思成重重关上书房们。

1924年,梁思成和林徽因在外留学,有人嘲笑我国没有的建筑体系著作,梁启超知道后,将北宋李诫的《营造法式》寄给儿子梁思成,并附信一封:“《营造法式》是吾族文化之光宠,思成徽因俾永宝之。”

梁思成翻阅此书后,特别兴奋,他惊叹,原来我国北宋时期就有了建筑学专著,他对作者李诫更是钦佩不已,视为偶像。

后来,梁思成的众多成就受益于《营造法式》一书,于是,儿子出生后,小夫妻便商议给儿子起名梁从诫,纪念李诫, 同时希望儿子传承父母所学。

为了给孩子们做建筑学启蒙,让孩子们耳濡目染,培养兴趣,林徽因每次给孩子们读完诗书,便讲一讲建筑,孩子们一放假,全家就一起外出考察建筑,目睹古人的匠心之作,并一起丈量,记录建筑数据。

一天,梁再冰和林徽因乘三轮车去北海公园,快到金鳌玉栋桥时,林徽因问女儿:“再冰,什么最美”,女儿回答:当然是妈妈,林徽因浅笑道:“你看哪”。

梁再冰顺着母亲手指的方向看去,瞬间惊讶:“红外镶金的夕阳下,金鳌玉栋桥和半圆城墙,高低错落有致,颇有气势宏大之美。梁再冰直呼:妈妈,好美丽!,林徽因眼睛亮亮,眉眼生花般笑道:“艺术最美。”

1946年,梁思成和林徽因共同组建了清华建筑系,他们的两个孩子从小耳濡目染,在建筑和绘画方面成绩优异,夫妻俩对孩子们也给予厚望,没想到一双儿女前后与清华大学失之交臂。

先是女儿梁再冰,她以2分之差落榜清华,有人建议林徽因补录女儿,也就2分,凭着父亲系主任,母亲建筑学教授的身份,他们的女儿进清华就一张纸的事。而且当年清华建筑系首批招生,条件可以放宽。

但林徽因夫妻拒绝了朋友的建议,她们和女儿深聊后发现女儿更喜欢外语,于是林徽因鼓励女儿转读了北大西语系,后来梁再冰成为一名驻外记者。

很久之后,梁再冰回忆母亲时表情温和,眉眼深情道:“母亲拉着我的手在院子里踱步,洗澡盆里泡着古建筑底片,她教我画院子里的树和房子,在汽车上为我指点沿途的风景”,回忆里温情满满,让人感动。

如果单单引导孩子理解父母,服从父母,也许孩子的回忆就没有这么美好而温情。

女儿考试失误后,林徽因更加注重儿子的功课,她花更多的时间陪读,儿子一点都没让她失望,梁从诫17岁时,提交了一份新國旗的设计方案,并在2992份方案中脱颖而出,成为38份备选方案之一。林徽因看到这个成绩欣喜不已。

一年后,看着儿子填报了清华建筑系,夫妻俩不约而同,对视对方,彼此会心一笑。

然而,分数却让林徽因夫妻大跌眼镜,儿子竟以2分之差落榜,她觉得事有蹊跷,连夜用梁思成的”特权“,托友人调出儿子考卷复查。

当林徽因翻到儿子物理卷时,她难以置信,儿子居然交了白卷,卷角一行小字:我不喜欢建筑,我喜欢历史。

林徽因顿时感觉当头一棒,她很不理解,急匆匆回家问儿子:“为何不喜欢建筑还要报考。“儿子回答道:”不想让你们失望。“

寥寥几个字,彼此心疼又彼此失落。梁思成一言不发,拖着重重的脚,关上书房的门,而林徽因思考了一个晚上,天破晓时,她红着眼眶,边抹泪,边准备纸笔,提笔写下:“你不必成为父母的骄傲,只需要诗意地活着,然后去做你想做的事。”

梁从诫看了母亲的信,开心地报读了北大历史系,但梁从诫只研究了10年历史便放弃了,季羡林评价他:从诫本来是一个历史学家……然而,他不甘心坐在象牙塔里,养尊处优。

然而多年后,梁从诫在采访中说:”我的名字是纪念李诫,做好建筑事业,父母对我期望很大,而我没有从事建筑工作,真的挺遗憾!” 后来,他将梁思成英文写的《图像中国建筑史》翻译成中文,算是慰藉父母,也弥补自己的遗憾。

林徽因理解孩子,支持孩子,对孩子寄予期望,她引导孩子,日常生活中培养孩子的兴趣,当孩子别有他选时,她不强制,不逼迫,可见林徽因的智慧有爱又细腻。