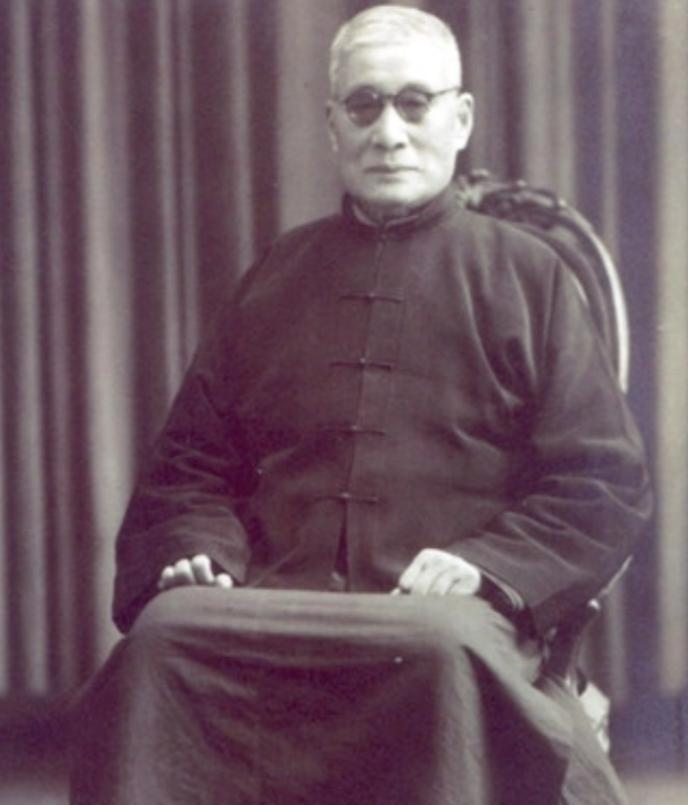

蒋介石一生坎坷,却在75岁生命快要结束前几个小时,念念不忘的不是自己的妻子宋美龄,不是子女蒋经国、蒋纬国,也不是他的孙辈或幕僚,而是与他既无亲缘关系、又政见不一致的民国著名教育家张伯苓。 1949年的春节,70岁的蒋介石还在重庆,国共内战败局已定。 在这个节骨眼上,蒋介石数次亲自登门拜访张伯苓,盛情邀请这位声望极高的教育家与他一同前往台湾。然而,张伯苓始终没有答应。 直到临终前,蒋介石仍对张伯苓的拒绝念念不忘。 张伯苓早年投身教育,创办南开中学和南开大学,培养了一批又一批优秀学子。 在抗日战争期间,张伯苓将南开大学迁至重庆,继续为国家培养英才。他虽然出任过国民党政府要职,但从未盲目追随。 相反,他与自己的学生、共产党领导人周恩来保持着亦师亦友的深厚情谊。 1949年1月,周恩来专门派人送信给张伯苓,劝他留在大陆。面对蒋介石的再三邀请和周恩来的诚挚来信,张伯苓陷入了沉思。 留下来,他可以在新中国继续从事教育事业;离开,意味着要抛弃一切,在异乡重新开始。 最终,张伯苓没有登上开往台湾的飞机。1950年,在周恩来的安排下,张伯苓夫妇乘专机抵达北京,受到了热情的欢迎。 周恩来亲自设宴为张伯苓接风洗尘,席间谈笑风生,彷如师生重逢。这一幕,恰恰说明了张伯苓的选择是正确的。 蒋介石虽然失去政权,但他深知教育的重要性。张伯苓是教育界的泰斗,他的去留关乎整个教育事业的发展方向。 张伯苓最终选择留在大陆,不啻为新政权的教育事业投下了信任票,这无疑让蒋介石痛心不已。 张伯苓之所以会做出这样的选择,缘于他的教育理念。在张伯苓看来,教育不应有党派之分,而应以培养爱国之心为己任。 他曾这样勉励学生:"吾人处今日之中国,诚以'爱国'二字为第一要义。"爱国,是张伯苓毕生的追求,也是他教育事业的根本。 反观蒋介石治下的国民党政权,虽然也标榜着"爱国",但实质上却是一个腐败、独裁的政权。国民党高官勾心斗角、贪婪成性,早已丧失民心。 相比之下,共产党所倡导的"为人民服务",显然更符合张伯苓的教育理念。 张伯苓的选择,既是个人的,也代表了广大知识分子的心声。 他们渴望在一个干净、进步的环境中工作,实现自己的理想和抱负。新中国的成立,让这些知识分子看到了希望。 张伯苓以实际行动支持新政权,无疑鼓舞了更多的有识之士投身新中国的建设。 蒋介石晚年虽然身在台湾,但他的心仍牵挂着张伯苓和大陆的教育事业。 临终前,他之所以念念不忘张伯苓,正是因为他终于意识到,教育才是立国之本。一个没有爱国教育、缺乏民族凝聚力的政权,是难以长久的。 纵观历史,张伯苓的选择无疑是正确的。他以自己的方式影响和改变了中国的教育,进而影响和改变了无数人的命运。 "捧着一颗心来,不带半根草去",这是蒋介石对张伯苓最好的评价,也是对张伯苓教育生涯的最高赞誉。