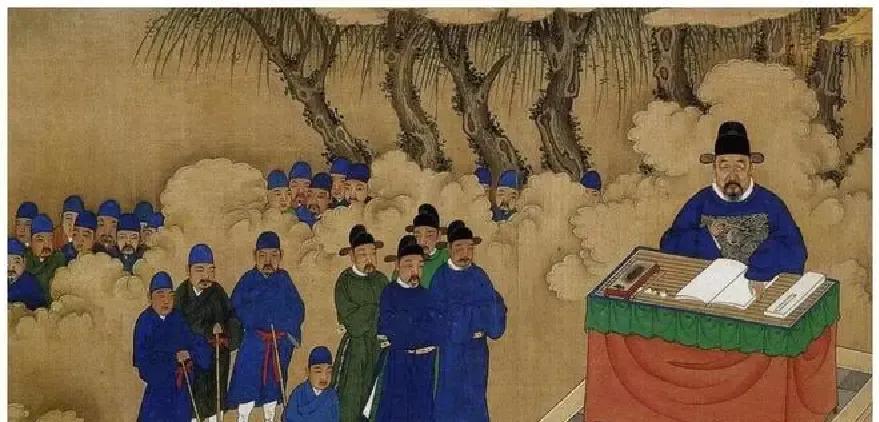

公元1630年9月22日,北京西市刑场上演着骇人一幕:刽子手每割下袁崇焕一片肉,围观百姓便争相掷钱购买,"和烧酒生吞,血流齿颊"(张岱《石匮书后集》)。这场全民参与的食肉狂欢,折射出明末一场精心策划的舆论风暴。 场景一、战火中的谣言工厂 公元1629年冬,皇太极率军突破长城直逼北京,这本是后金军事冒险的成功,却成为摧毁袁崇焕的致命契机。当"京师戒严,烽火照西山"(《明史·袁崇焕传》)时,明朝中枢迅速启动宣传机器。兵部尚书梁廷栋在奏折中暗示"崇焕阳主战而阴实主款"(余大成《剖肝录》),将军事失利归咎于主帅通敌。 市井间开始流传"袁崇焕引敌长驱,欲胁城下盟"(《明熹宗实录》)的说法。这种指控极具杀伤力:在百姓眼中,敌军能长驱直入必是内鬼接应,而主帅的关宁铁骑迟迟不与清军决战,更坐实了通敌嫌疑。实际上,袁部九千骑兵昼夜兼程,"士马疲敝,请入休城中,不许"(《明史·袁崇焕传》)。 场景二、信息茧房下的集体癫狂 崇祯二年十二月初一平台召对时,皇帝突然发难,以"擅杀毛文龙"、"市米资敌"等罪名逮捕袁崇焕。这个戏剧性转折经过官方渠道迅速传播,配合着说书人、戏曲班子的演绎,形成了信息闭环。时人余大成记载:"诸卒闻主帅被执,立时溃归,京中讹言日甚,谓将里应外合"(《剖肝录》)。 在信息极度不对称的环境下,百姓的恐慌转化为愤怒。当清军劫掠京郊时,有传言称"辽兵剃头诈称清兵"(夏允彝《幸存录》)。这种集体猜疑使得袁崇焕苦心经营的关宁铁骑,在民众眼中成了"第五纵队"。 场景三、权力博弈的牺牲品 袁崇焕之死实为明末党争的延续。温体仁等政敌利用"通敌"罪名打击东林势力,刑部尚书涂国鼎在审讯中刻意引导"谋叛"罪证(《崇祯长编》)。更致命的是,毛文龙旧部在京城散布"袁崇焕欲效安禄山故事"(《石匮书后集》),这些谣言最终汇成致命的舆论海啸。 刑场上的食肉狂欢,实为权力机器操弄民意的终极呈现。当百姓争食"汉奸"血肉时,无人知晓皇太极后来承认"设间诛崇焕"(《清太宗实录》)。这场悲剧印证了孟森所言:"明末人门户之见最深,是非之公最昧"(《明史讲义》)。 历史的吊诡之处就在于,清朝修《明史》时还袁崇焕清白,而当年掷钱买肉的百姓,至死都坚信自己是在惩处国贼。 这提醒我们:当真相成为权力的玩物时,群体狂热往往会吞噬理性判断。袁崇焕的悲剧,实为信息战与认知战的古代预演。袁崇焕传