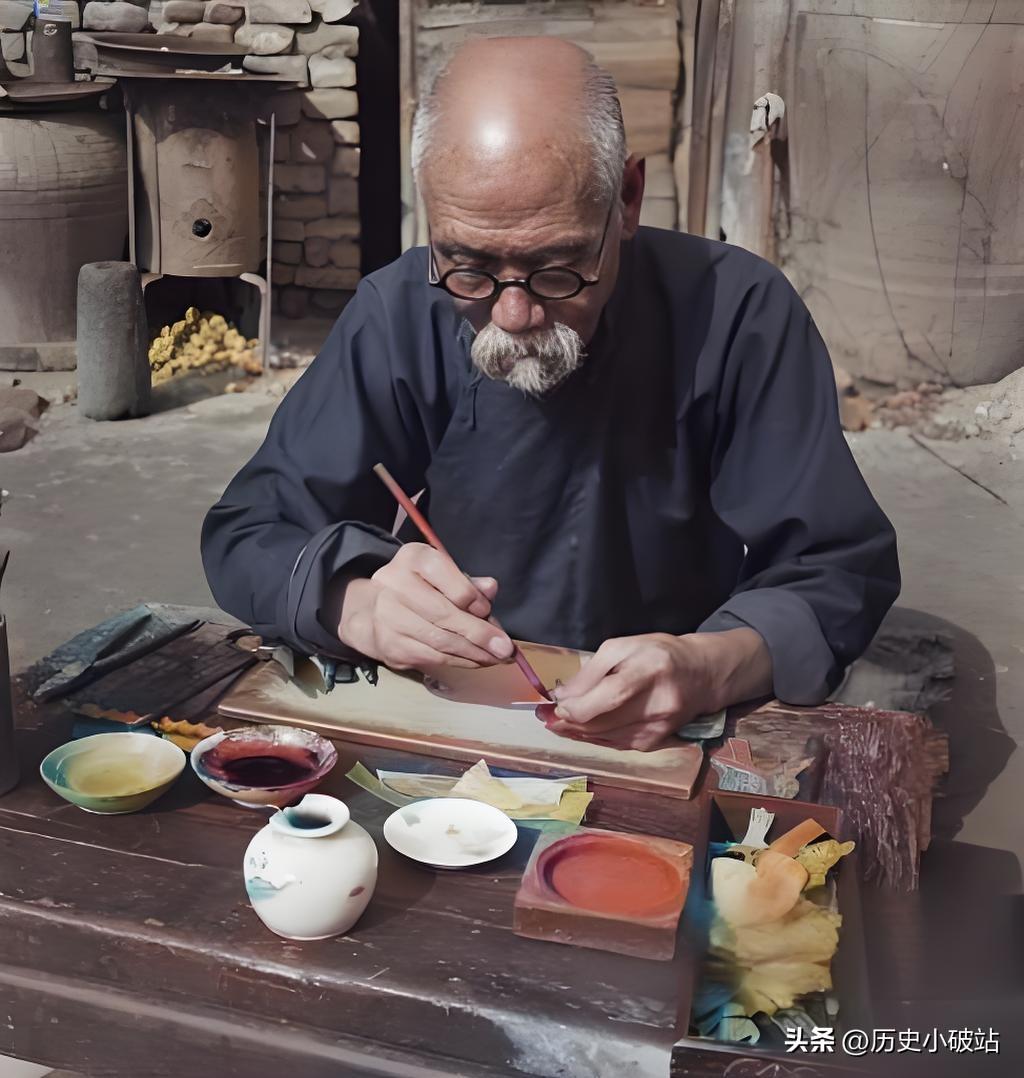

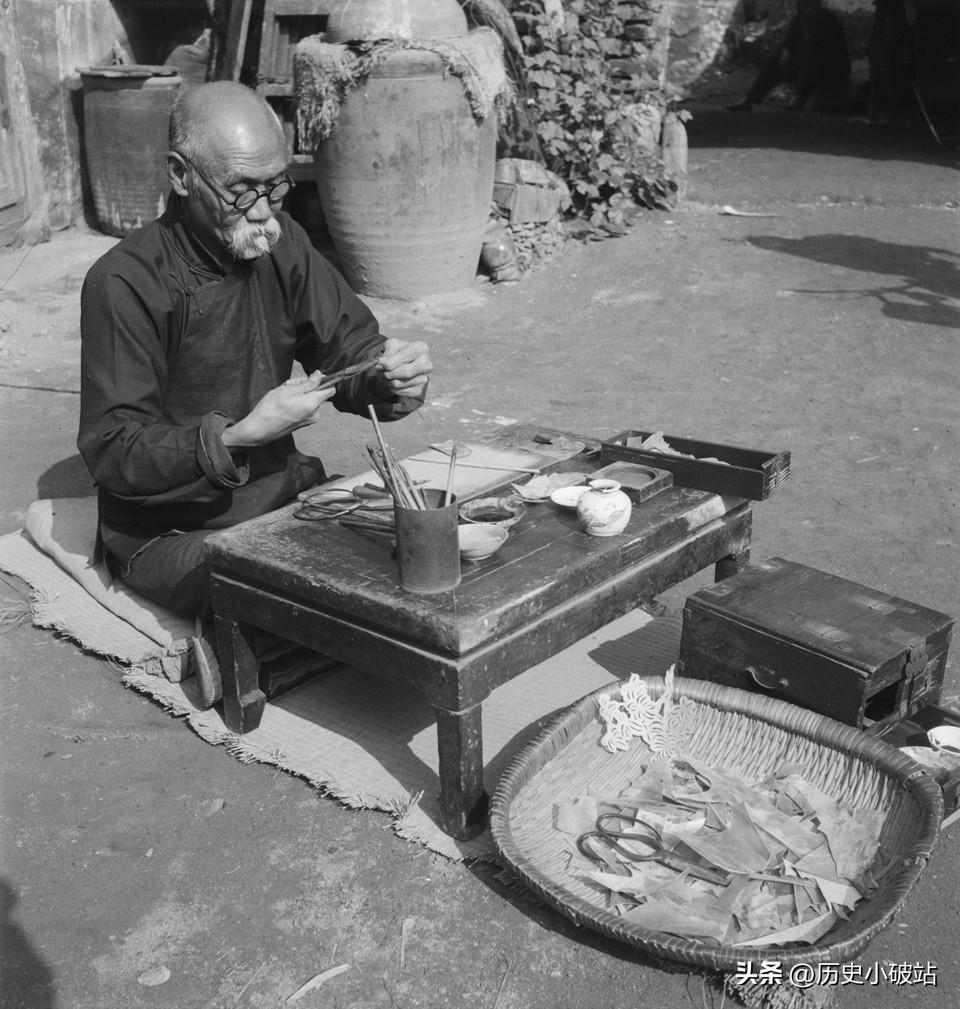

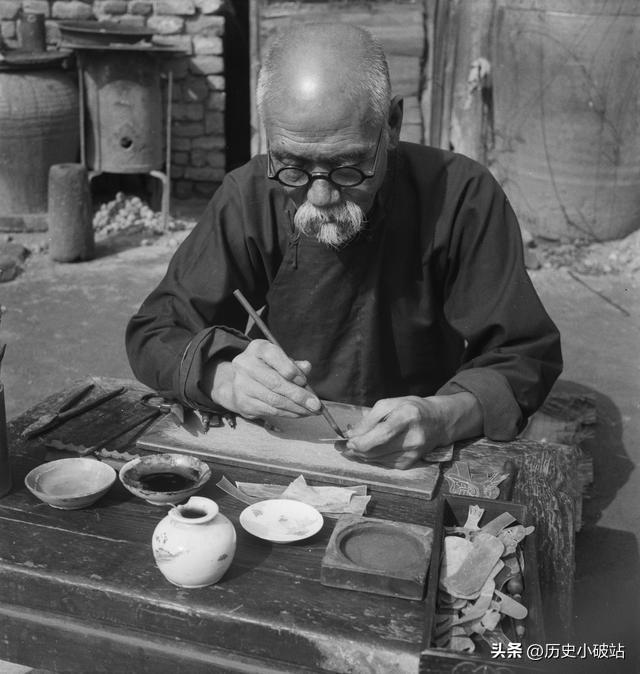

1930年代的北平城,春日的风沙裹着槐花香气,赫达·莫里逊的莱卡相机对准了琉璃厂深处的皮影作坊。镜头里,一位白发老人正俯身案头,指尖游走于半透明的牛皮之上,三十余把刻刀在阳光里折射出细碎的光斑。 老人面前的案几上,二三十把刻刀整齐排列,各司其职。平口刀方正质朴,能刻出刚劲利落的线条;圆口刀圆润柔和,用于雕琢婉转流畅的弧度;花口刀则精巧别致,可镂出精美繁复的花纹。每一把刻刀都承载着岁月的痕迹,手柄被摩挲得光滑发亮,见证着老人无数次的创作。 皮影戏的样谱,承载着历代艺人的智慧,世代相传,延续着皮影艺术的独特魅力。看着老人娴熟的技艺,不禁让人猜想,他或许自幼便跟随父母研习这门手艺,寒来暑往,从未间断。岁月在他脸上留下深深浅浅的皱纹,一把白胡子更添几分沧桑,凭此推断,老人约莫六七十岁了。