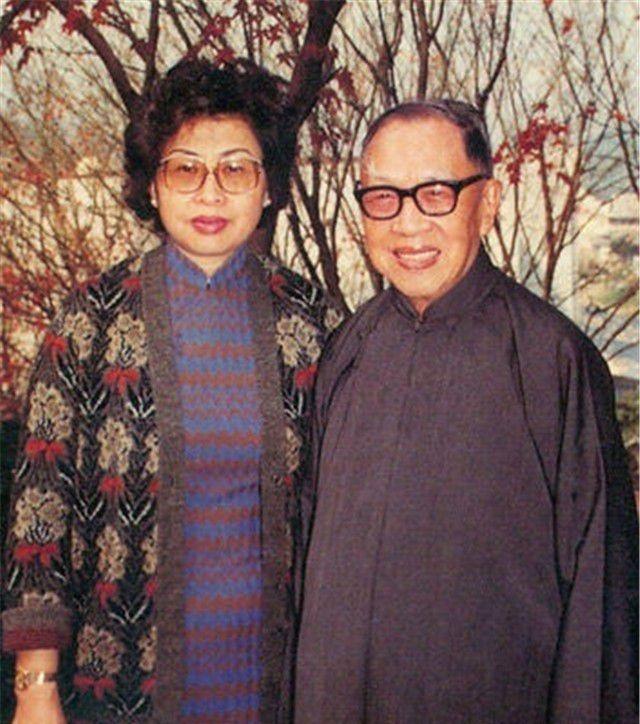

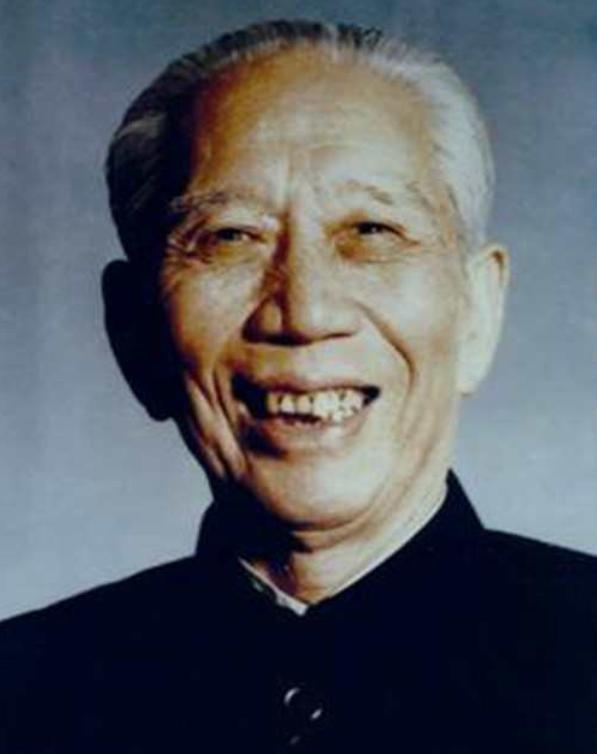

1916年,新婚六年后,朱惠终于为刘半农生下了一个女儿,刘半农却严肃的说“对外称生了个儿子,让我们的女儿女扮男装。” 1916年,民国初年的一个普通日子,刘半农和朱惠结婚六年后,终于迎来了第一个孩子——一个女儿。可就在所有人期待喜讯的时候,刘半农却郑重宣布:“对外说生了个儿子,女儿得女扮男装。”这个决定像一颗石子丢进平静的湖面,激起无数疑问。 刘半农,1891年生于江苏江阴,家里世代读书人,父亲刘宝珊是个教书匠,靠开私塾养家。刘半农打小就聪明,六岁能作诗,父亲对他寄予厚望。1907年,他考进常州府中学堂,开始接触新式教育。辛亥革命那年,他满腔热血加入革命军,可没多久就因军中混乱退出,回家后干起了编辑活儿。1917年,他在《新青年》上发表文章,观点新锐,蔡元培一眼相中,把他请到北大当教授。1920年,他又跑去欧洲留学,1925年在巴黎大学拿下博士学位,成了那个年代少有的学贯中西的人物。 再说他的婚姻。1910年,母亲病重,家里急着给他娶媳妇冲喜,朱惠就这样进了门。她模样俊俏,刘半农头回见她就动了心,甚至婚前还求丈母娘给她放脚,打破旧习。婚后几年,朱惠一直没怀上孩子,这在刘家成了大事。刘半农的父亲脾气不好,总拿这件事说事儿,甚至嚷着要给儿子纳妾。刘半农不干,带着朱惠搬到上海,过起了小日子。上海日子不宽裕,但两人感情没得说,他在外写文章赚钱,她在家操持家务,日子倒也过得下去。 到了1916年,朱惠终于生了个女儿,取名刘育厚。这本该是喜事,可在当时那个重男轻女的社会,生女儿等于给婆家丢脸。刘半农的父亲早就看朱惠不顺眼,要是知道生了个女孩,少不了又是一顿冷嘲热讽。为了护着妻子,他想了个法子:对外说生的是儿子,让女儿女扮男装。他给刘育厚取了个男孩名,剪短头发,穿上男装,从小就当男孩养。这种事在当时不算稀奇,有些人家为了让女儿少受歧视,也这么干过。刘半农这么做,看着离谱,其实是没办法中的办法。 刘育厚就在这样的安排下长大了。小时候,她跟男孩子一样读书、玩耍,接受的教育也跟男孩没啥两样。直到长大要出国留学,她才换回女装,恢复女儿身。后来,她成了上海外国语学院的教授,精通好几门外语,16岁就翻译了法文版的《朝鲜民间故事集》,还给《孔雀公主》配过音,晚年还在写书,把父亲的学术精神延续下去。她的成就,跟刘半农当年的保护分不开。 刘半农自己呢,学问上也没闲着。1925年回国后,他在北大搞语音学研究,带着学生跑乡下录方言,成果不少。1933年,李大钊被害后,他跟钱玄同等人不怕风险,公开募款办公葬,够仗义。1934年,他忙着编《四声新谱》和《方音字典》,还去内绥远考察方言,结果染上病,7月14日在北平去世,才44岁。他走得突然,北大校园的学生自发点蜡烛悼念,朱惠赶到医院哭得喘不上气,刘育厚则默默接过父亲的担子,继续努力。 刘半农这人,既有才又有情。他让女儿女扮男装,不是心血来潮,而是为了挡住家庭和社会的闲言碎语。他的选择,透着对妻子和女儿的疼爱,也带着点那个年代的无奈。换到现在看,可能会觉得奇怪,但在当时,真挺接地气的做法。