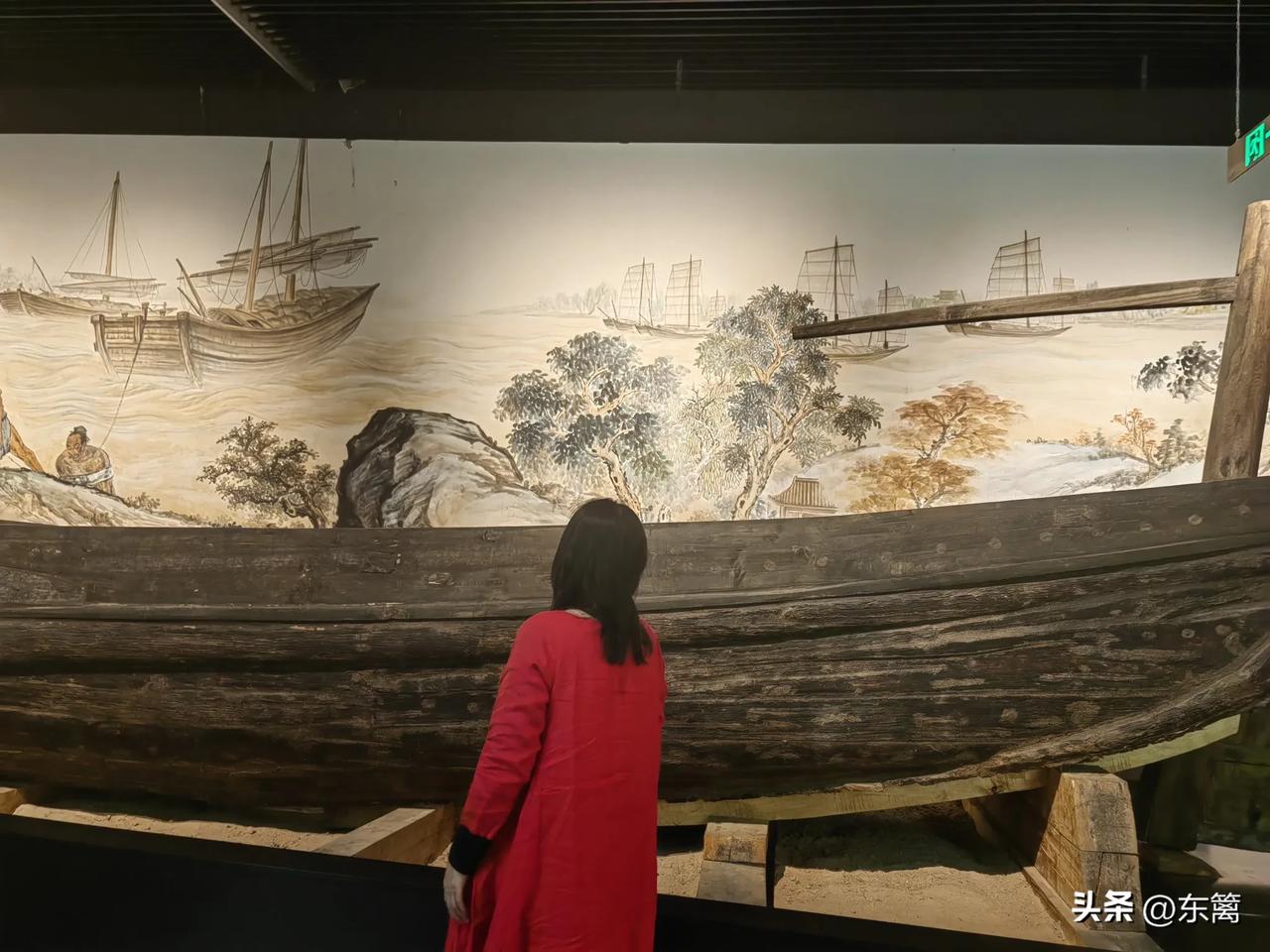

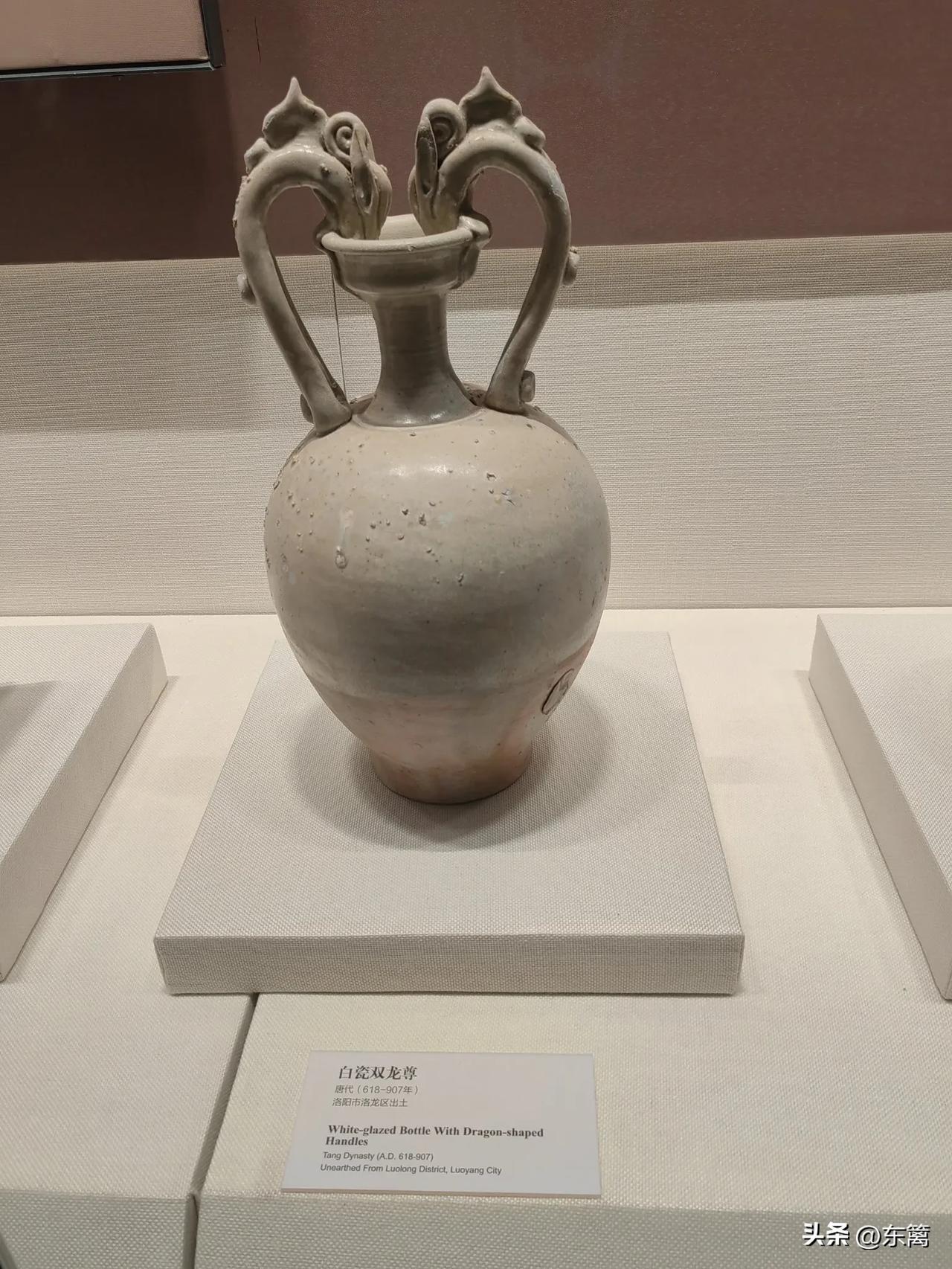

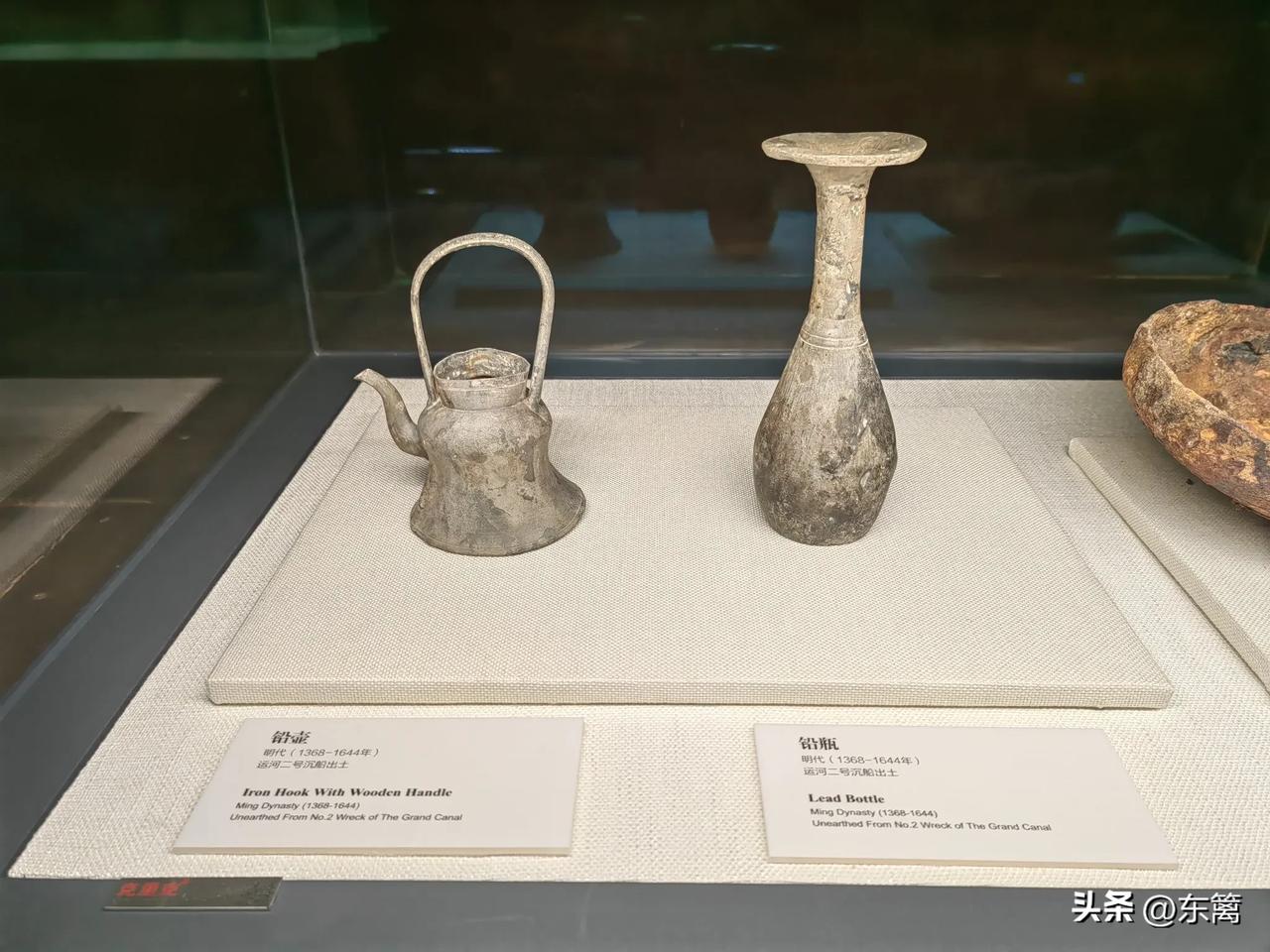

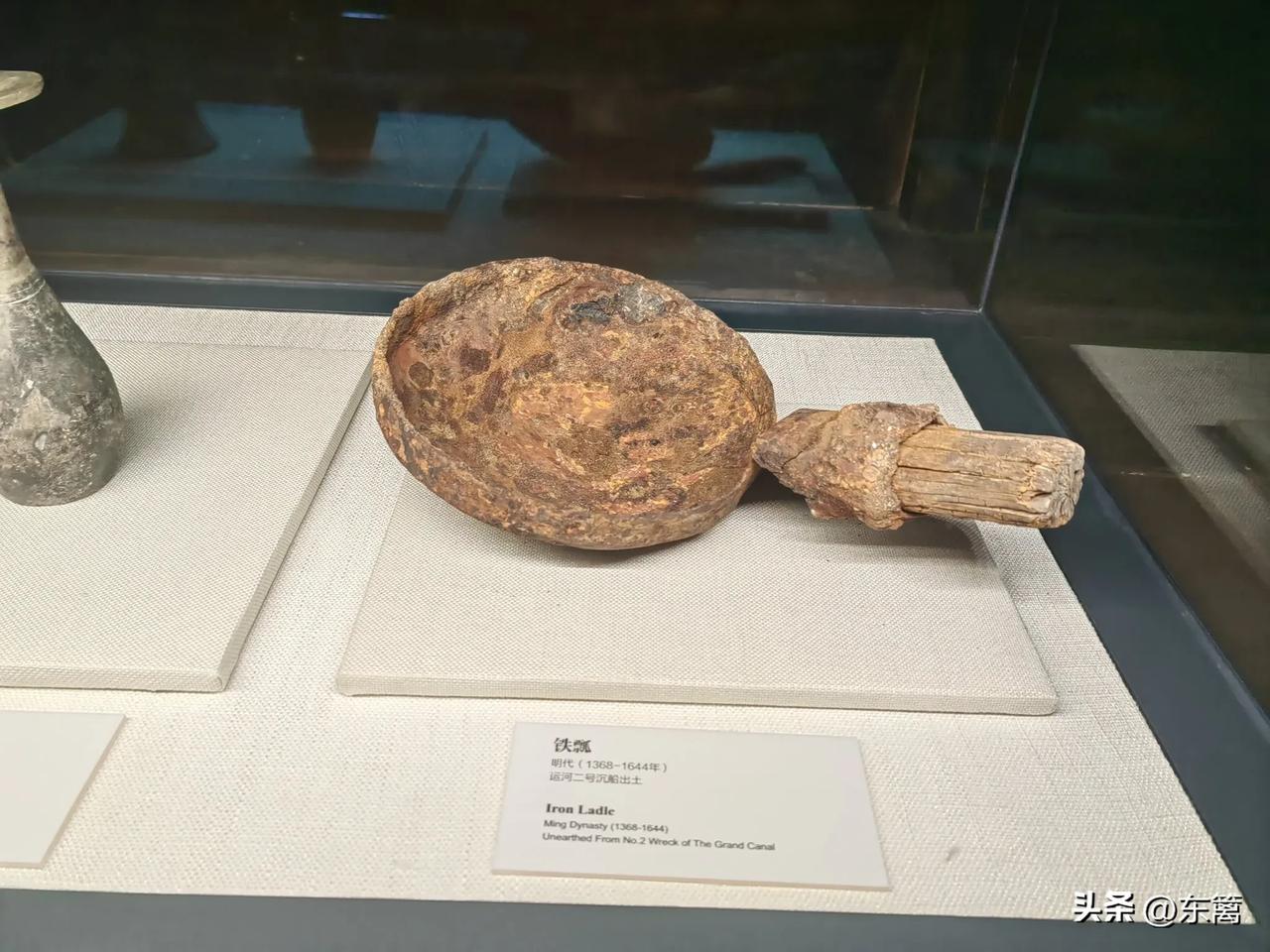

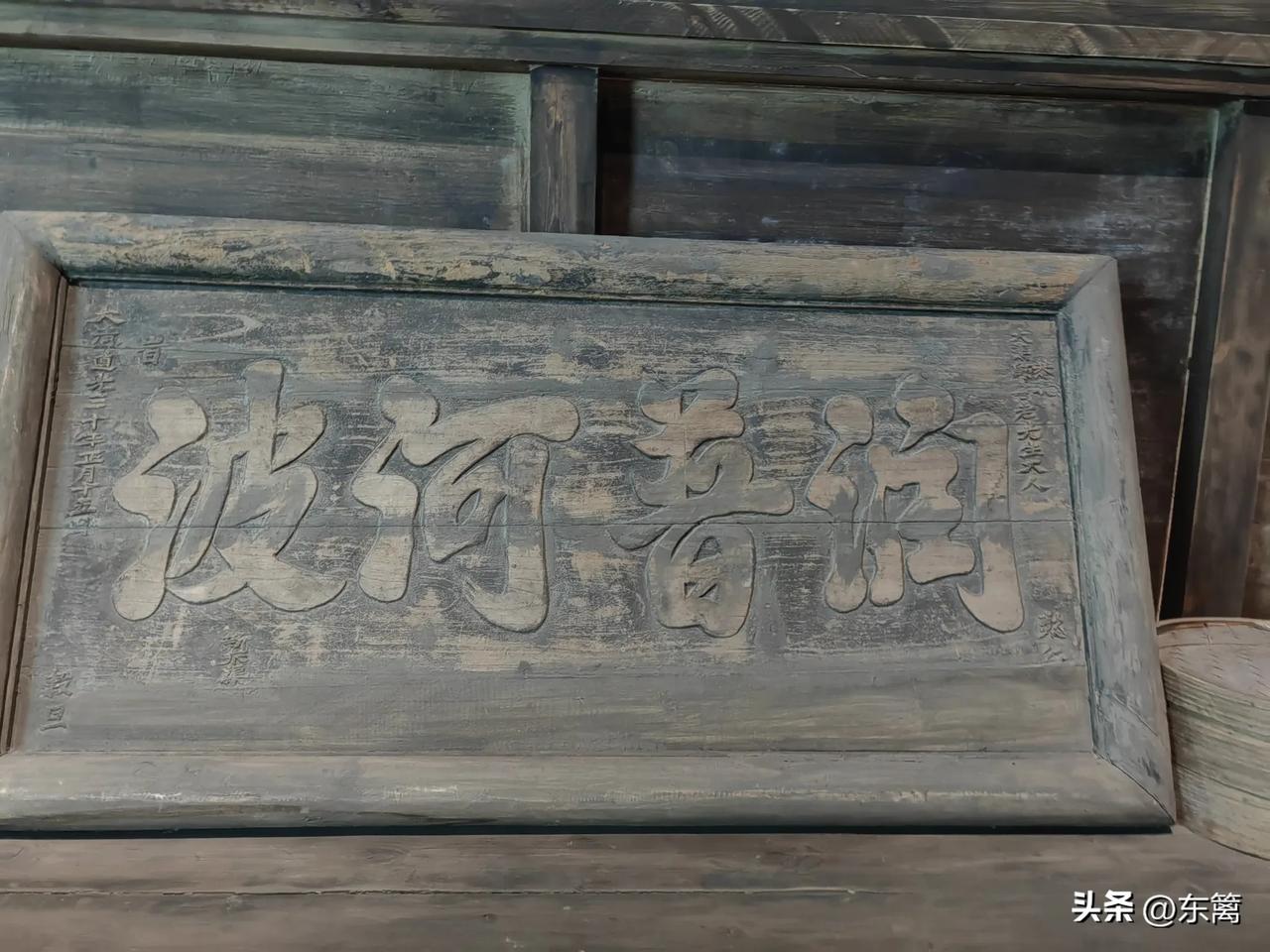

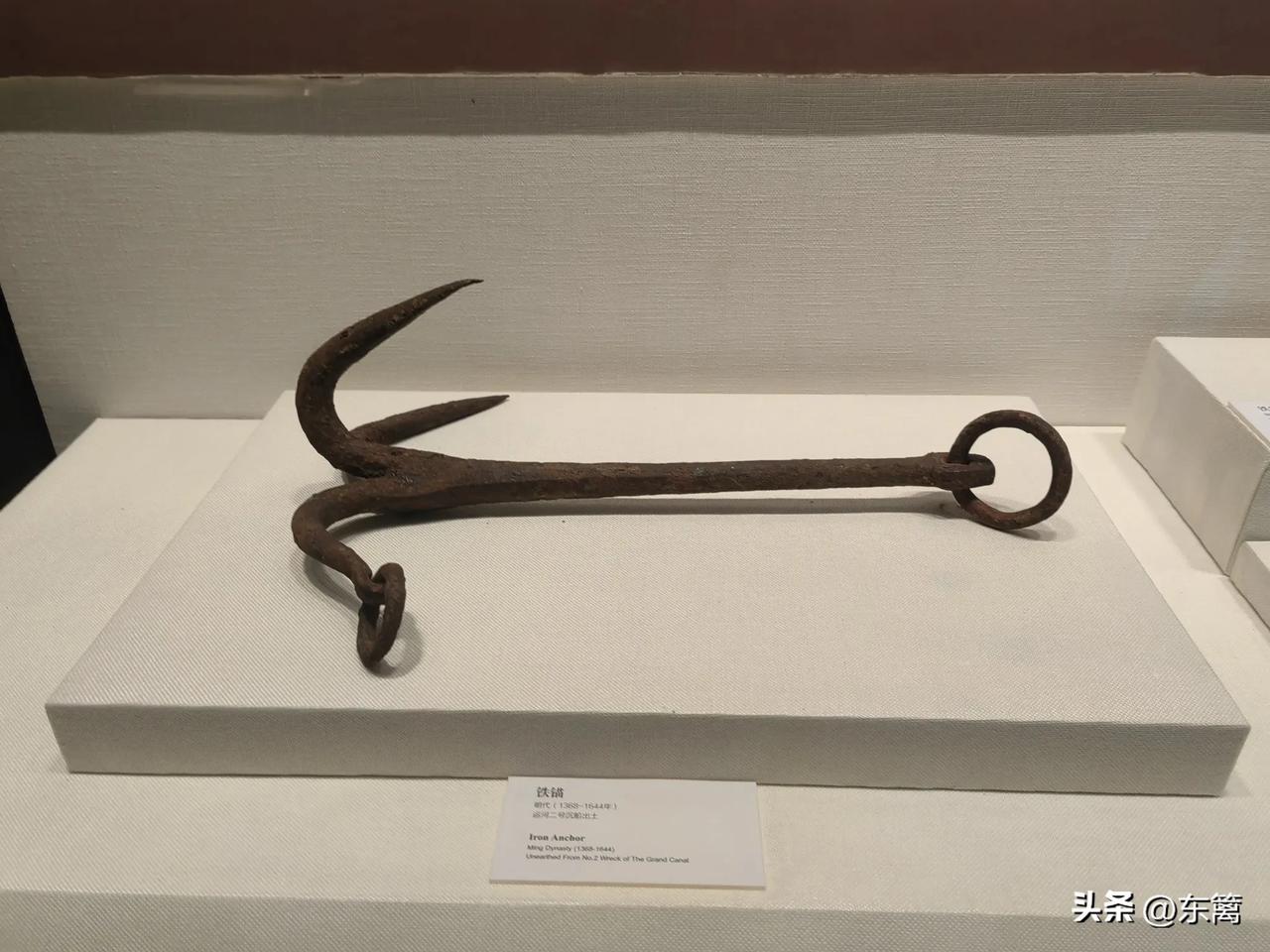

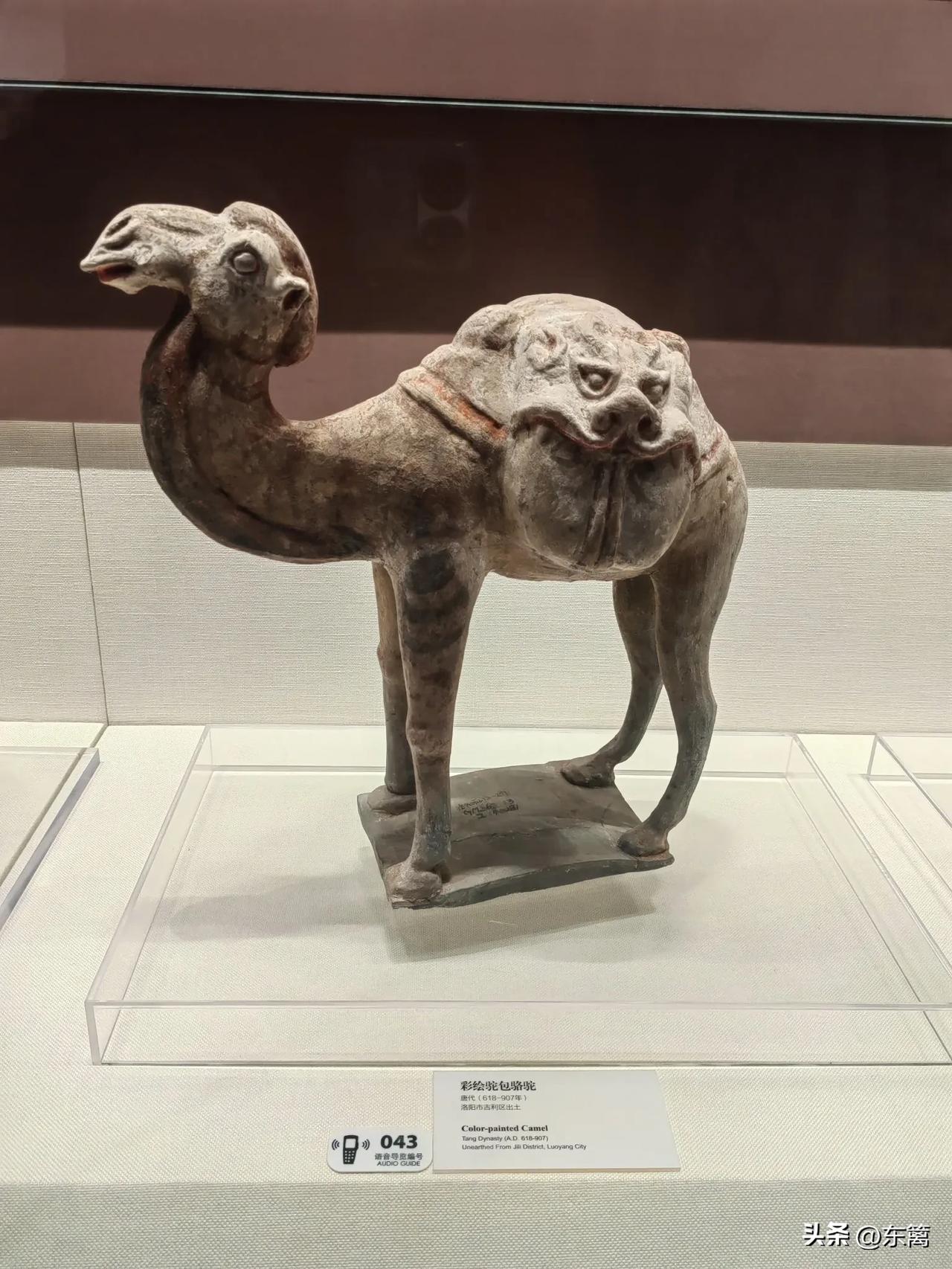

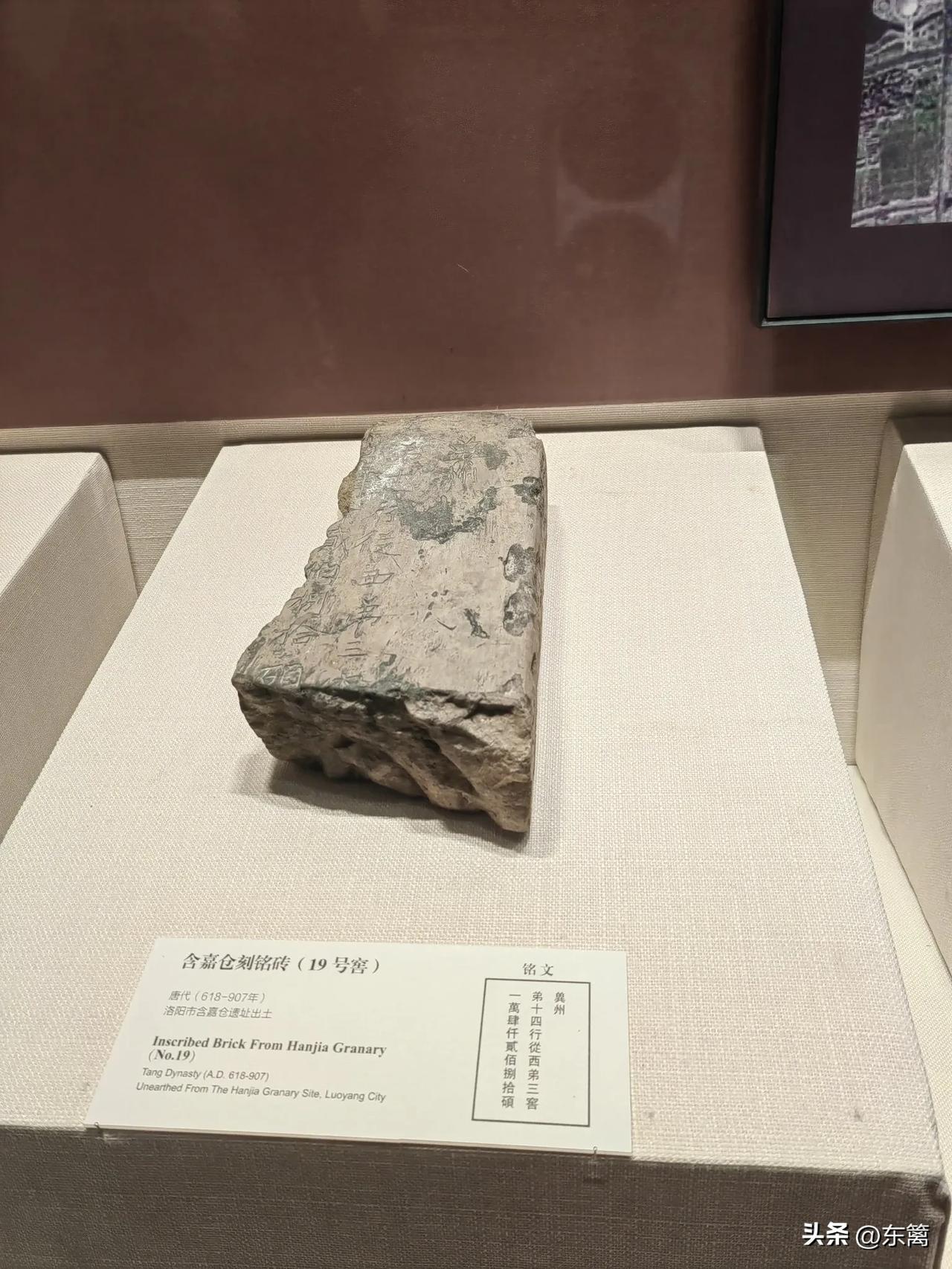

隋唐大运河博物馆一瞥 通济渠永济渠,千帆竞渡百舸争流,工开万物,运河兴盛尽在隋唐,天下钱粮归于洛阳。 在隋唐大运河博物馆浏览,千年前运河的兴盛仿佛就在眼前。 唐代皮日休有《汴河怀古》: 万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。 应是天教开汴水,一千余里地无山。 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。 若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。 意思是: 成千上万的彩船行驶在运河两岸的绿间,船队到扬州后再也没回还。(隋炀帝被杀) 应该是上天教人们开通汴河,这里一千余里的地面上看不到一座山峦。 都说隋朝亡国是因为这条河,但是到现在它还在流淌不息, 如果不是修龙舟巡幸江都, 隋炀帝的功绩可以和大禹平分秋色。 作者对隋炀帝的功绩给予了一定的肯定,认为如果没有他荒淫无道的一面,其开凿大运河通济渠(汴河)的功绩甚至可以与大禹相媲美。 听导游讲,当时,隋唐大运河的中心是在都城洛阳。 由于黄河改道,元朝以后的京杭大运河,直接经过山东,是由于经济中心和政治中心的变化,也由于黄河的改道。 黄河为什么改道了呢? 网上资料显示: 1128年,杜充接任东京留守兼开封尹,此时正值金军南侵,形势危急。杜充在面对金军的进攻时,采取了极端措施——掘开黄河大堤,企图用洪水阻挡金军。这一决策导致了严重的后果:黄河水自泗水入淮,淹死了二十多万百姓,导致近千万人无家可归。 南宋灭亡也就不奇怪了。