【乌镇健康大会 】

【非遗古方能否治愈现代顽疾 】

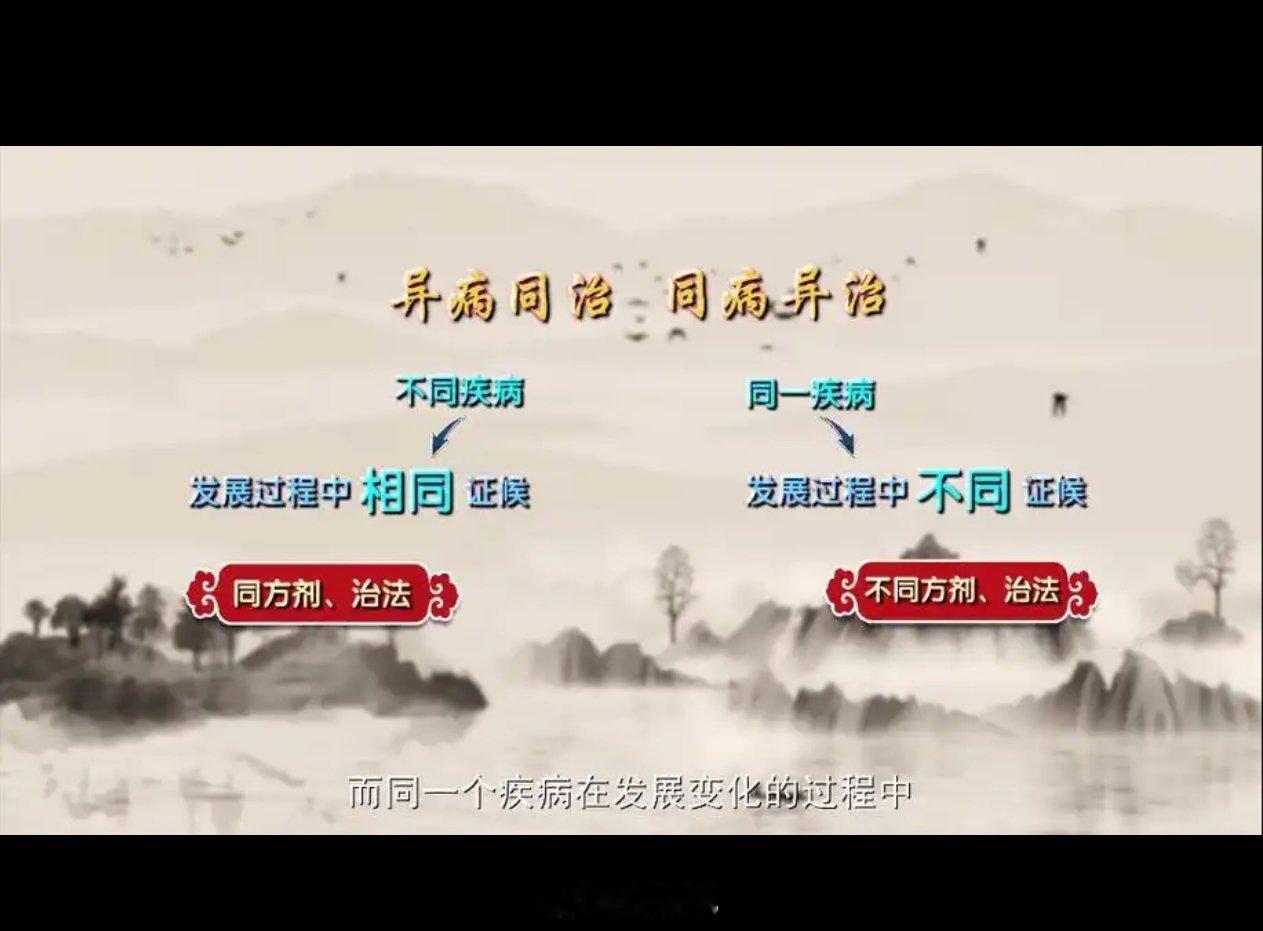

同病异治与异病同治在古方中的应用

平诊施治是华夏生生医学(中医)的精髓,是华夏生生医学(中医)临证施治的基本理论。在此理论的指导下,衍生出了“同病异治”与“异病同治”两种特殊治法。

所谓“同病异治”,证同而治同;

所谓“异病同治”,证异而治异。

①同病异治

“同病异治”的治则源远流长,现存首见于《黄帝内经》。

《素问·五常政大论》:“岐伯曰:西北之气散而寒之,东南之气收而温之,所谓同病异治也”。西北地处高原,位于高纬度地区,海拔高,温度低,人类肌肤腠理紧密,其病多外寒而里热,治疗时应散其外寒而清解里热;东南地处平原,位于低纬度地区,海拔低,又靠近大海,气温常年偏高,由于经常出汗,人类体质肌肤腠理疏松,患者多阳气虚弱,寒从内生,治疗时宜收敛阳气,温其内寒。同样一种疾病,由于地理、环境、人种、禀赋等的不同,治疗也就存在不同,这就是所谓“同病异治”也。

《素问·病能论》:“有病颈痈者,或石治之,或针治之,而皆已,其真安在?岐伯曰:此同病异等者也。夫痈气之息者,宜以针开除之。夫气盛血聚者,宜石而泻之。此所谓同病异治也”。人得了颈痈病,有的用砭石治疗,有的用针灸治疗,都能治愈,道理是什么呢?岐伯认为,这是同一种病,但病机不同。对于气滞血瘀者,采用针刺而开泄其滞气;对于邪气盛而血气聚集者,采用砭石泄其血气。这就是所谓“同病异治”也。

如张仲景在《金匮要略》和《伤寒论》中就充分体现了同病异治的特点,其所论的下利有湿热下利、热结下利、寒热错杂下利、肝脾不和下利、脾胃虚寒下利、脾肾虚寒下利等,治法亦各有异。

如同为“胃脘痛”一病,若因肝气失调,横逆犯胃而致者,治用疏肝理气的柴胡疏肝散; 若因脾胃损伤,中气虚寒所致者,治用温中散寒的黄芪建中汤。

②异病同治

“异病同治”一词《黄帝内经》中并无明确文字描述,后人根据辨证论治的原则,结合“同病异治”的治法治则,总结出了“异病同治”的方法。

张机虽也未明确提出异病同治,但将其广泛应用到临证,提升到了全新的高度。

直到清代, 陈士铎的《石室密录》有了相关的论述:“同治者, 同是一方, 而同治数病也……异治者, 一病而异治也”。

如久泻、脱肛、崩漏等为不同的疾病,但若病机俱属中气下陷,都可用补中益气的方法来治疗。再如《金匮要略》收载的小半夏汤可治疗支饮呕吐、黄疸误治变哕恶,亦可治疗寒饮呕吐。三者虽病不同,但其病机都因胃失和降,胃气上逆,故可皆用小半夏汤治之。

【国医的精诚力量】