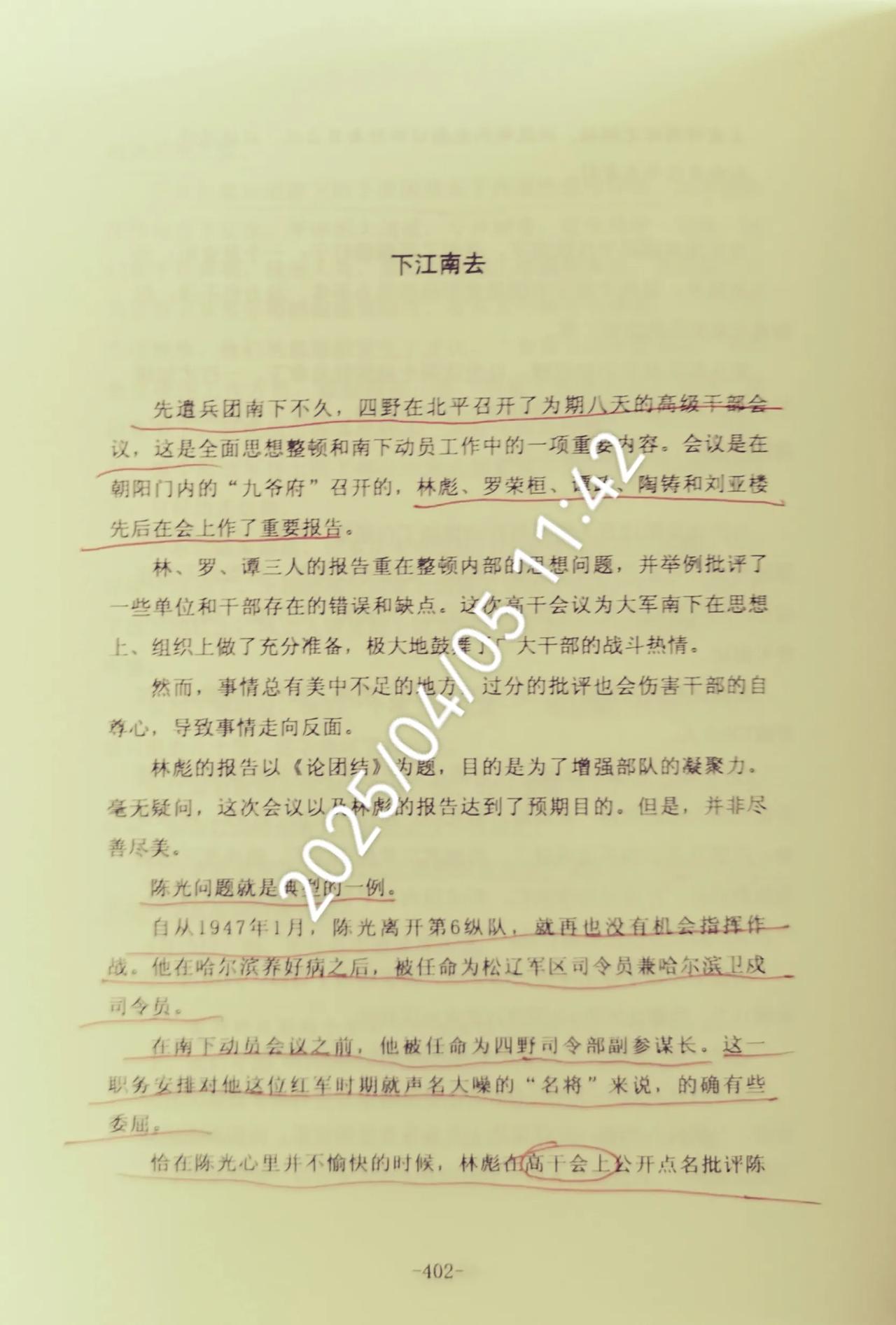

1994年,“英雄儿女”解秀梅因脑梗住院,欠下3万元医疗费,在医院准备停止治疗时,军区突然来电,要求全力救治,费用由军区承担…… 她是抗美援朝战场上舍命救人的女英雄,立下赫赫战功,可到了晚年,却因一场大病躺在医院,连3万元医疗费都掏不出来。医院准备停药时,谁也没想到,一个电话改变了她的命运。这位曾经为国家流血的勇士,为何会落得如此境地? 解秀梅,1932年出生在河北高阳一个普通农民家里。那时候日子苦,家里靠种地糊口,她从小就帮着干农活,手上满是老茧。1948年,16岁的她加入村里的剧团,演革命戏给乡亲们看,嗓子亮堂,动作麻利,很受欢迎。1950年,抗美援朝打响,她没犹豫就报名参军,进了68军202师文工队。穿上军装,她觉得自己肩上扛起了更大的责任。 1951年,她跟着部队上了朝鲜战场。那地方天寒地冻,行军路上装备重得压弯腰,她却从不喊累。有次夜里行军,一个战友走不动了,她二话不说接过对方的背包,硬撑到宿营地。在战场上,她干的是宣传和救护的活儿。1951年11月30日,敌机轰炸战地医院,她冲进火场救人,把伤员扛出来,自己肩膀被划出血,照样咬牙坚持。这次她救下战友李永华,立了一等功,成为抗美援朝里唯一的女一等功臣。战友们提起她,都竖大拇指,说她是真英雄。 战争结束后,解秀梅回到老家,过起了普通日子。她没啥架子,干农活、带孩子,跟村里人一样过得朴实。岁月慢慢过去,她的身体却扛不住了。1994年冬天,她因脑梗和老年痴呆住进石家庄第二医院。治了好几个月,家里把地都卖了,还是欠下3万元。医院催款催得急,家属没办法,眼看治疗要停下来,只能出去求援。 她儿子跑去找报社,记者听说后赶紧来采访。没几天,报纸头版登了她的故事,配上她年轻时的军装照。文章一出来,大家伙儿都炸开了锅,读者打电话问她咋样了。12月10日,央视《东方时空》也播了她的经历,镜头里她的军功章摆在床头,主持人的声音听着让人动容。消息传到河北军区,领导一合计,第二天就派人去了医院,直接拨款3万元,让医院全力救治。这下家属悬着的心才放下,治疗又继续下去了。 社会上的反应也挺大。报纸登了以后,市民们聊得热火朝天,有人捐钱,有人写信,医院收了一堆慰问品。一家企业的老板还亲自送来3万多块的支票。军区和政府领导也来看她,承诺费用不用愁。北京协和医院和白求恩医院的专家都赶来帮忙,研究病情,想尽办法抢救。可惜,解秀梅病得太重,身体早被掏空了。1996年1月30日早上,她还是走了,享年64岁。 她去世后,医院门口堆满了花,村民们送她回老家安葬。后来,高阳县建了个纪念馆,把她的军功章和照片放进去。每年清明,小孩儿们去参观,墙上的字讲着她的故事。她的事迹没被忘了,成了很多人心里的一座碑。 解秀梅的故事听着挺感慨。她在战场上不怕死,救人立功,可晚年却差点因为钱治不了病。这反差让人心里不是滋味。国家最后出手帮她,说明英雄还是有回报的,但为啥得等到报纸曝光才有人管呢?早点关注不就好了吗?她那样的老兵,年轻时拼了命,年纪大了却过得这么难,社会是不是该想想办法,别让英雄晚年这么苦? 其实,解秀梅不是个例。那时候医疗条件差,很多老兵日子过得紧巴巴。她的事儿上了报,军区出手快,说明上面还是在乎英雄的。可光靠临时救急行吗?要我说,得有个长远的法子,比如给老兵们弄个保障,别等他们病了才想起来。这不光是对英雄的尊重,也是对历史的交代。 再说说社会反应,大家捐款捐物,说明老百姓心里有杆秤,知道英雄值几分。可感动归感动,光靠捐款也不是长久的事儿。解秀梅走了,留下的故事却值得琢磨。英雄不该只是新闻里的主角,得真正在生活中被记住、被照顾。