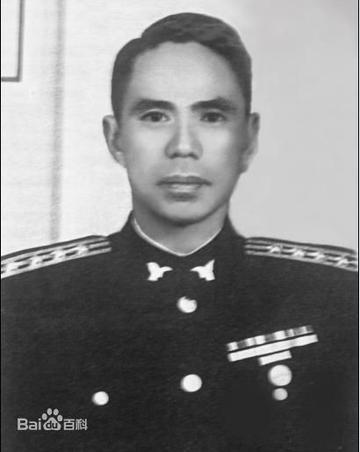

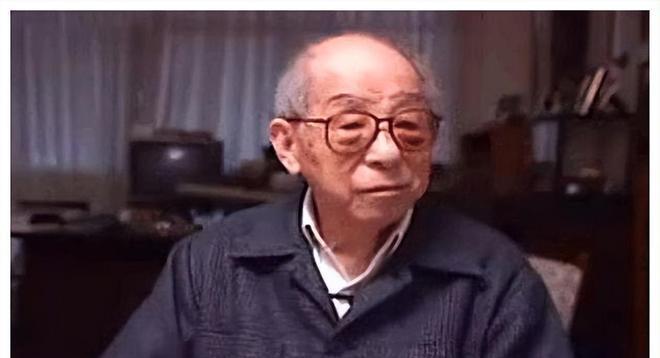

1992年,长期旅居美国的特务头子毛森,在生命垂危之时,向他的儿子吐露了心声:渴望在有生之年,能够回到祖国,回到那遥远的家乡再看一眼。 1908年,毛森出生在浙江省衢州市江山县界牌乡一个普通的农民家庭。家境贫寒的他,直到15岁才有机会踏入学堂的门槛。尽管起步晚,但他对知识的渴望使他倍加珍惜这来之不易的学习机会。面对困境,年轻的毛森选择了一条不寻常的道路——借用同乡毛善森的文凭,成功考入了衢州第八师范学校。 毕业后,他曾短暂地担任小学教师。然而,当时"家有二斗粮,不当孩子王"的俗语道出了教师职业的窘境。为了改变命运,1931年,毛森又迈出了关键一步,考入了浙江警官学校。命运的转折在这里发生:警校的政治特派员正是日后赫赫有名的军统特务头目戴笠,而戴笠的亲信下属毛人凤恰是江山县人。 一次偶然的相遇,毛人凤发现了毛森冒用毛善森文凭的秘密。出乎意料的是,同乡情谊让毛人凤选择了包庇。他建议毛森改名,就此,毛鸿猷正式成为了毛森。有了同乡提携,毛森的官场之路一路青云直上,最终在国民党政权中官至中将,成为与戴笠、毛人凤、毛万里并称的"一戴三毛"之一。 抗日战争爆发后,毛森走上了一条看似爱国的道路。在杭州期间,他担任军统情报站站长,收集日军情报,暗杀汉奸和日军军官。这段经历并非一帆风顺,他曾被日军逮捕,后来才得以脱险。1942年,他又奉命潜入上海,成立军统上海行动总队,进行各种破坏活动,再次被捕后通过贿赂脱险。 1938年,正值国难当头,毛森在江山县江郎山的石壁上刻下"忍令上国衣冠沦于夷狄,相率中原豪杰还我河山"的誓言。这句话表达了当时许多中国人面对日本侵略的愤怒与决心。毛森虽然身为军统特务,但在那个国家存亡的危急时刻,爱国情感似乎超越了个人立场,在石壁上留下了这样的铭记。 然而历史转折之后,毛森站在了历史和人民的对立面。1949年,上海解放前夕,担任上海市警察局长的毛森接到蒋介石屠杀令,在上海大开杀戒,以各种残忍手段处决了大量地下党员和爱国民主人士。这段血腥历史成为他一生无法洗脱的罪责。随后他又被任命为厦门警备司令,妄图阻止解放军解放厦门,但最终以失败告终。 国民党败退台湾后,毛森一度追随。然而,由于他站在毛人凤一边,在毛人凤与蒋经国的权力斗争中,他得罪了"太子"蒋经国。军统势力衰落后,毛森不得不带着家人逃往香港,后来又迁居美国旧金山。 在美国的岁月里,毛森的儿子毛建光见证了父亲内心的转变。随着年龄增长,这位曾经的军统特务头目变得更加沉默和思考。他开始关注中国改革开放的消息,对邓小平的政策和"一国两制"方针表示赞赏。他常说:"中国现在是贤明者掌权。" 1992年初,已经84岁高龄的毛森病情加重。在生命垂危之际,他向儿子毛建光吐露心声:"我这一生,做了很多后悔的事。但现在,我只有一个愿望——能在有生之年,回到祖国,回到那遥远的家乡再看一眼。"这番话道出了一个游子晚年最深切的思乡之情。 毛建光与母亲胡德珍商议后,决定尽快安排这次回国之旅。虽然父亲的健康状况令人担忧,但他们都明白,这可能是老人最后的心愿。经过周密准备,他们为这位年迈多病的前军统特务办好了回国手续,安排了一切可能的医疗支持,踏上了这段特殊的跨洋旅程。 1992年5月,春暖花开之际,毛森一家三口从旧金山飞抵上海。踏上阔别多年的中国土地,毛森的情绪明显激动起来。从上海到浙江江山县,沿途的巨大变化让这位老人惊叹不已。曾经贫穷落后的家乡如今展现出勃勃生机,崭新的道路、拔地而起的楼房,以及人们脸上洋溢的笑容,都让他感到既熟悉又陌生。 在当地统战部门工作人员的陪同下,毛森一家来到了江郎山风景名胜区。游览途中,毛森突然在一处石壁前停下脚步。那里刻着一行字:"忍令上国衣冠沦于夷狄,相率中原豪杰还我河山。"字迹经过岁月侵蚀已经有些模糊,但毛森还是一眼认出了这是他在1938年抗战期间亲手所刻。 望着这行风雨洗礼五十余年依然存在的字迹,84岁的毛森泪水盈眶。他轻轻抚摸着石壁上的文字,仿佛触摸着自己的青春岁月。良久,他才低声说道:"五十多年了,它还在这里..."周围的工作人员见状,准备了笔墨纸砚,请他再次题词。尽管双手已经颤抖,但毛森还是在雪白的宣纸上写下:"谢谢亲爱的乡亲们!"这短短几个字承载了他复杂的情感。 带着满足与释然,毛森一家回到了美国。然而,命运没有给这位老人太多时间。仅仅几个月后,1992年10月3日,毛森在旧金山的家中病逝,享年84岁。他的一生走过了极为曲折的道路,从贫寒少年到军统特务,从上海警察局长到流亡海外的老人,最终以一个思乡游子的身份完成了生命的终章。