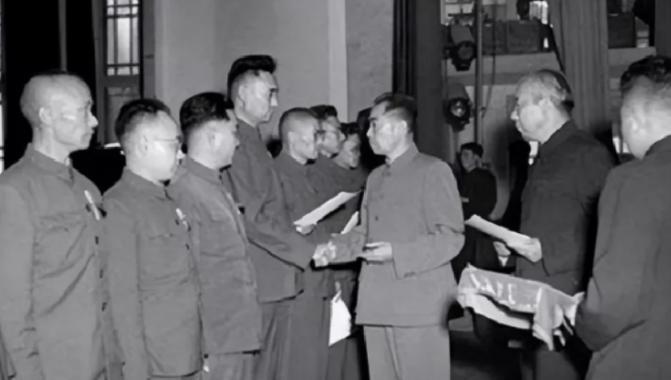

1955年,授衔结果出来后,许世友满脸不悦地冲进了周总理的办公室,他对自己被授上将的结果不服气,认为至少应该被评为大将...... 1955年,中国人民解放军第一次正式授予军官军衔,经过中央军委反复商议,最终确定了元帅10人,大将10人,上将55人的名单。这是新中国成立后对革命将领们战功的首次正式认可,消息传出后,大多数将领都欣喜若狂。 然而,不是所有人都对授衔结果满意。1955年7月的一个上午,南京军区的许世友将军驾驶一辆军绿色吉普车疾驰到中南海门口,他脸色阴沉,步伐沉重。门口的警卫见他来势汹汹,本想上前阻拦,但看到许世友眼中的怒火,硬生生将到嘴边的话咽了回去。 "总理,这个授衔结果我接受不了!"许世友开门见山,直言不讳地表达了自己的不满,"我怎么就只能是个上将?我认为自己至少应该是大将级别!" 周恩来见状,并未表现出丝毫不悦,而是平静地站起身,走到许世友面前,语气温和地说:"世友同志,粟裕同志是大将,而萧克同志也只是上将啊。" 简简单单的一句话,却如醍醐灌顶,许世友神色顿时变了,他慢慢低下了头,脸上的怒气渐渐消散,取而代之的是深深的羞愧。他局促地挠了挠头,低声说:"总理,我太冲动了,您批评我吧。" 许世友能有如此反应,与他特殊的人生经历和性格密不可分。1906年出生于湖北麻城一个贫苦农家,8岁时便被送进少林寺习武。整整八年的寺庙生活,不仅让他练就了一身过人武艺,更塑造了他直来直去、不拐弯抹角的性格。 16岁那年,许世友回乡途中见一地主恶霸欺压百姓,怒火中烧的他一拳打死了那个恶霸,从此被官府通缉。在逃亡过程中,他先是加入了直系军阀吴佩孚的部队,后来在1927年经人介绍加入了中国共产党,走上了革命道路。 许世友对授衔结果如此不满,还有一个深层次原因。1936年长征胜利后,红一方面军与红四方面军在陕北会师,但张国焘不服从中央决定,另立中央,给革命事业造成严重危害。 许世友作为红四方面军出身的将领,虽然并无过错,却在后来的红军大学学习期间遭到时任校长林彪的严厉批评。林彪认为张国焘犯下严重错误,其部下也难辞其咎。 情急之下,许世友与30多名战友密谋前往后方开展游击战争,但计划很快被发现。林彪主张严惩许世友,甚至欲将其枪决。危急关头,毛泽东出面干预,认为许世友是可造之材,亲自前往牢房为他松绑。 面对暴跳如雷的许世友,周恩来总理以他一贯的智慧和从容,轻描淡写地提到了粟裕和萧克。这简单的一句话背后蕴含着深厚的道理,宛如一盏明灯,照亮了许世友心中的迷雾。 当许世友明白这些道理后,方才意识到自己的冒失。他向周总理表示歉意,甚至主动请求处分。但周恩来并未责备,而是与他促膝长谈,详细解释了军衔评定的标准和考量。经过这番倾心交谈,许世友心中的芥蒂终于消除,他重新正视了自己的位置和贡献。 授衔事件过后,许世友与周总理的关系不但没有疏远,反而日益亲密。每次来北京开会,他都会专程拜访周总理,两人常常推杯换盏,畅谈革命岁月。 许世友在军中以嗜酒闻名,但在见识过周总理的酒量后,他也不得不甘拜下风。更重要的是,周总理借酒言欢之际,循循善诱地告诫他过量饮酒的危害,告诫他既伤身体也容易误事。在周总理的影响下,许世友逐渐改掉了酗酒的习惯,虽然偶尔小酌,但已不再无节制地豪饮。 20世纪60年代末,许世友曾在中南海连续住了40天,几乎每天都与周总理交流。这段时间里,周总理不仅与他回顾历史,还就军队建设和国防现代化等问题交换意见。两人思想的碰撞,产生了许多宝贵的火花。 在南京军区司令员任上,许世友曾遇到一起涉及多方利益的复杂事件。当时他正准备按照惯例雷厉风行地处理,却想起周总理教导他的"兼听则明,偏信则暗"。他放慢脚步,多方调查,最终找到了皆大欢喜的解决方案。事后他感慨,若非周总理的教诲,他可能仍会用老办法硬碰硬,酿成不必要的冲突。 1976年1月,周恩来总理病逝,这个消息如晴天霹雳,震撼了全国。在追悼会上,许世友这位铁骨铮铮的老将军,泪流满面,久久不能自已。他悲痛地说,总理走了,自己失去了最敬重的领导和朋友。 1979年,在中越边境形势紧张之际,已经73岁高龄的许世友挂帅上阵,亲自指挥广西方向的自卫反击战。他凭借丰富的作战经验和过人胆识,指挥部队有力打击了越军的挑衅行为,维护了国家主权和边境安全。 1985年10月22日,这位戎马一生的开国上将在南京溘然长逝。按照许世友生前遗愿,他希望能与母亲合葬家乡。考虑到当时提倡火葬的政策,这一请求颇具难度。然而,邓小平同志念及许世友的特殊贡献,特别签署了"特殊通行令",准许了这一破例安排。