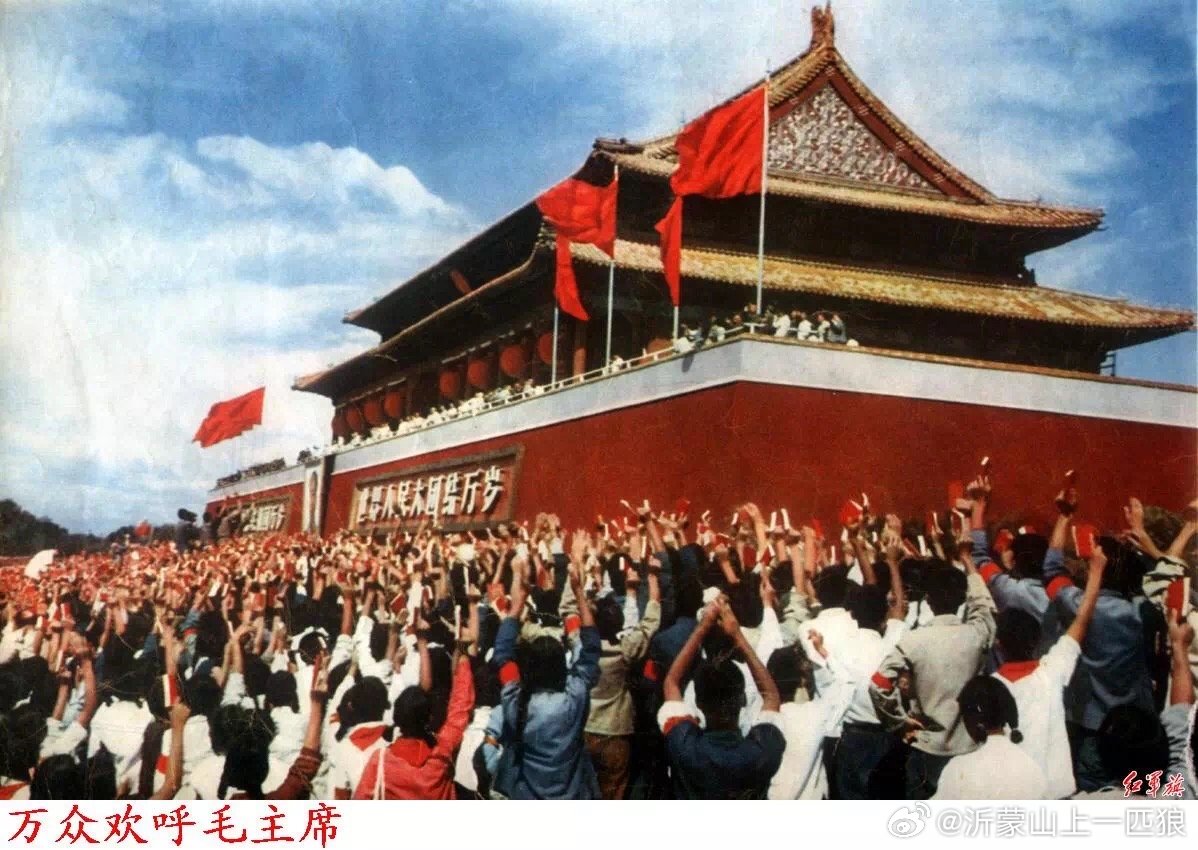

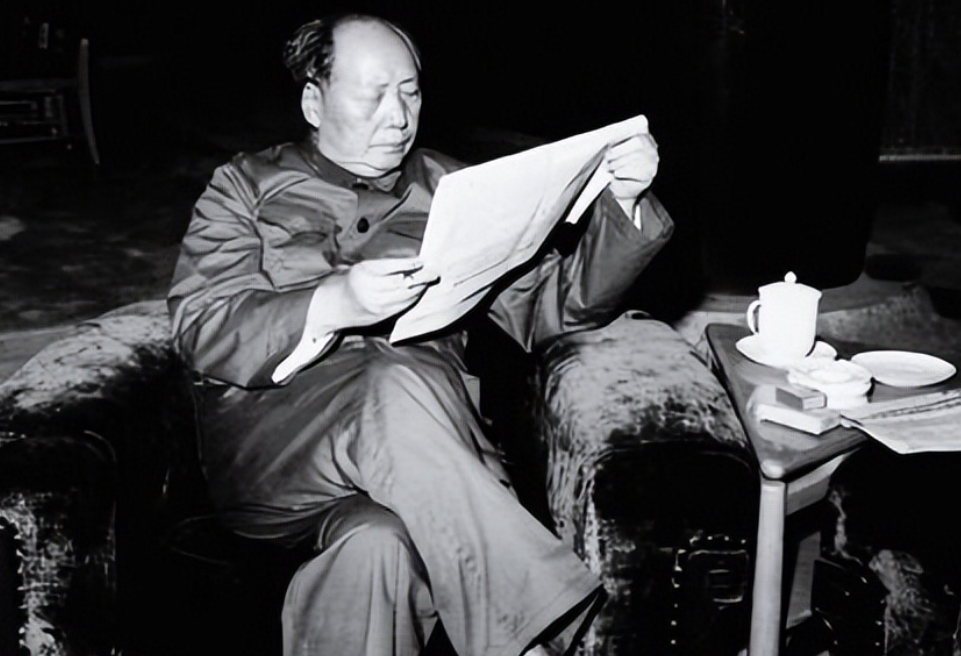

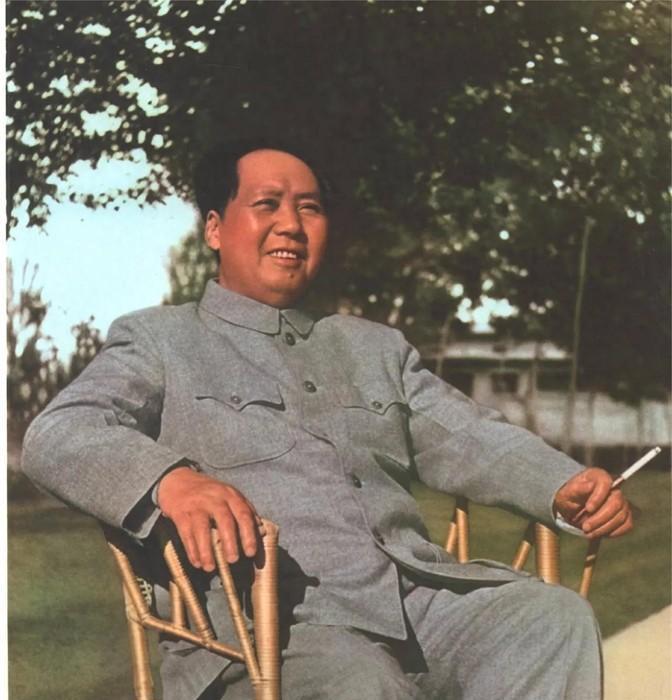

毛主席看人的眼光有多准?-毛主席对人的洞察力,可谓精准无比。他不仅是中国革命的舵手,更是一位善于识人的伯乐。 1949年初,中国的政治形势正在发生巨大转变。人民解放军连续取得辽沈、淮海、平津三大战役的胜利,国民党军队的主力基本被消灭。 在这个关键时刻,毛主席展现出了他对政治人物近乎完美的判断力。当时的国民党内部,蒋介石宣布"引退",由李宗仁代行总统职务,这看似是一个重大转折。 但毛主席却一眼看穿了这场政治把戏的本质。 事实证明了毛主席的判断。蒋介石虽然表面上退居幕后,但依然操控着国民党的军政大权,并且已经开始着手准备退守台湾的计划。 在这种复杂的政治局势下,李宗仁开始提出和谈的建议。他表示愿意接受中国共产党提出的八项条件作为谈判基础,这看上去是一个积极的信号。 但毛主席敏锐地察觉到了李宗仁的真实意图。他看出李宗仁想要通过和谈来实现"划江而治"的企图,妄图保住长江以南的统治地盘。 尽管如此,为了尽可能减少战争带来的伤亡,毛主席还是同意进行和平谈判。他派出周恩来作为首席代表,在北平展开谈判。 在谈判过程中,毛主席同意在和平条款中不列出战犯的名字,甚至允许安庆守军向武汉撤退,表现出极大的诚意。 然而,毛主席也清醒地认识到美国政府对国民党的影响力。他预见到在美国的干预下,南京政府很可能会拒绝接受和平协定。 果然,在美国政府的支持下,南京政府最终拒绝接受了《国内和平协定》的最后修正案。毛主席早已对此做好了准备,立即与朱德总司令联名发出《向全国进军的命令》。 在1949年革命胜利的关键时期,毛主席善于发现和团结各界人才,尤其在争取民主人士和国民党将领方面,做出了重要成就。 在和平谈判过程中,毛主席特别重视发挥民主人士的作用。他通过章士钊等知名人士进行沟通和谈判,充分利用了这些人士在社会各界的影响力。 这些民主人士大多具有很高的声望和丰富的社会资源。毛主席善于发挥他们的特长,让他们在新中国的建设中发挥重要作用。 在争取国民党将领方面,毛主席的手段更是高明。他特别注重分析每位将领的具体情况,采取不同的策略进行争取。 以程潜的起义为例,毛主席早在1949年3月就开始布局。他通过章士钊向程潜传达善意,表示不但不追究过往,还将给予重要位置。 这种真诚的态度最终打动了程潜。1949年8月4日,程潜和陈明仁等人在长沙宣布起义,这对国民党统治造成了重大打击。 毛主席在争取各界人士时,始终坚持实事求是的原则。他既不盲目乐观,也不轻易否定任何人,而是根据具体情况制定相应的策略。 在具体工作中,毛主席特别注重发挥知识分子的作用。 对于愿意投身革命的知识分子,毛主席给予充分的信任和支持。他让这些人才在适当的岗位发挥作用,为新中国的建设贡献力量。 在统战工作中,毛主席始终坚持"团结-批评-团结"的方针。他既重视团结的广泛性,也注重政治立场的原则性。 这种统战方针取得了显著的成效。越来越多的民主人士和国民党将领认识到了历史发展的必然趋势,纷纷选择站在人民的立场上。 通过这一系列统战工作,毛主席成功地把广大的爱国民主人士和愿意改造的国民党人士团结在中国共产党周围。 在革命胜利即将到来之际,毛主席不仅关注当前的战斗胜利,更着眼于未来的建设和发展。 在七届二中全会上,毛主席就提出了一个重要的观点:全党工作重心需要从农村转向城市。 为了实现这个转变,毛主席提前部署了人才培养工作。他决定把210万野战军部队转变为工作队,为接管和建设城市做好准备。 通过这种转变,解放军不仅要当战士,还要成为建设者,这为新中国的城市管理储备了大量人才。 毛主席深知人才培养的重要性。他特别重视培养专业技术人才,为解放台湾专门选派数百人赴苏联学习空军技术。 在军事将领的使用上,毛主席根据各位将领的特点,合理分配任务,让他们在各自擅长的领域发挥作用。 面对胜利在望的形势,毛主席并没有被胜利冲昏头脑。他及时提醒全党,要防止因胜利而产生骄傲自满的情绪。 在人才使用方面,毛主席始终坚持实事求是的原则。他根据不同时期的需要,及时调整人才使用策略。 当军事斗争转向和平建设时,毛主席及时调整干部队伍的工作重点。他要求党的干部要学会管理城市、建设城市。 在具体工作中,毛主席特别强调要坚持群众路线。他要求干部队伍要深入群众、依靠群众,把群众工作做实做细。 这种要求不仅体现在口号上,更体现在具体行动中。毛主席要求干部队伍要实实在在地为人民服务,解决群众的实际问题。 通过这一系列的部署和要求,毛主席成功地带领全党适应了从农村革命到城市建设的转变。他的远见卓识,为新中国的建设指明了方向。