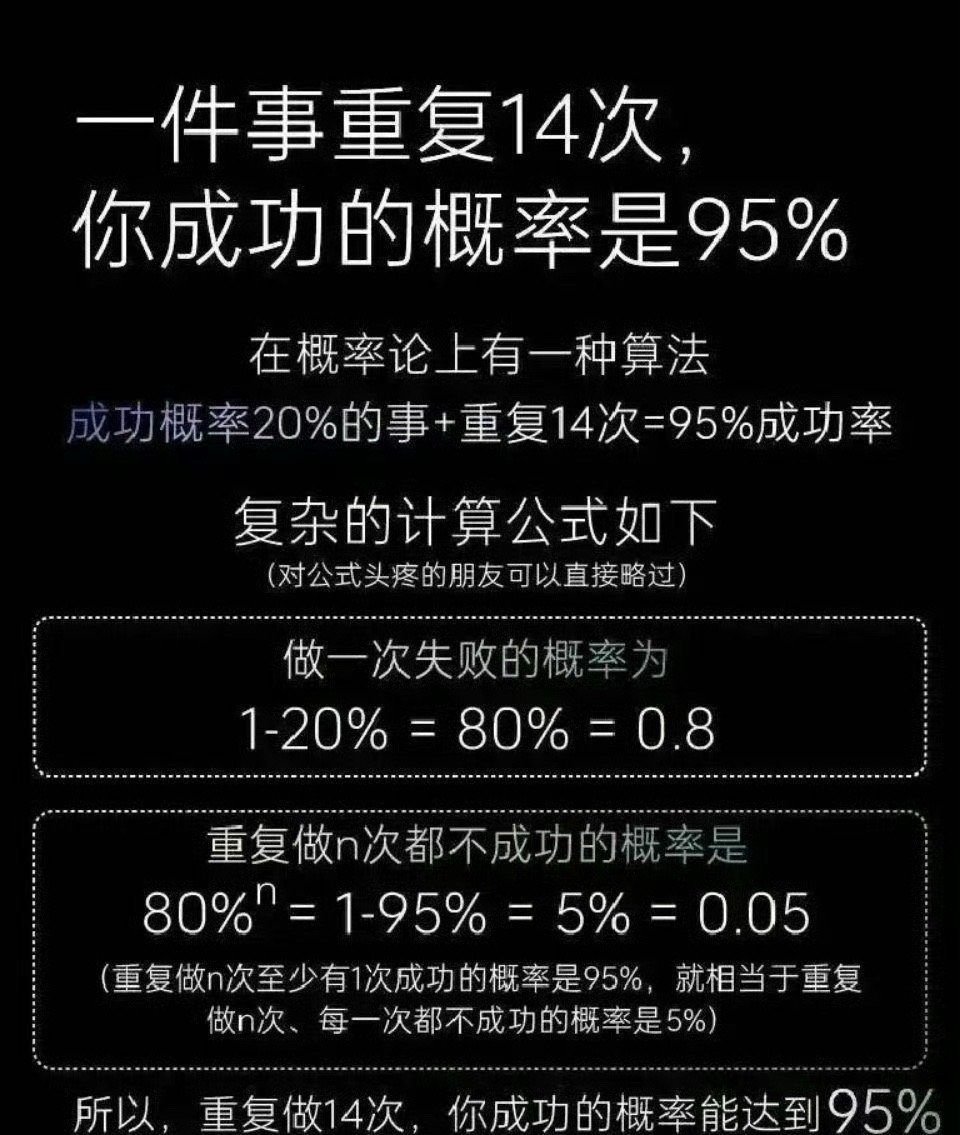

在如今这个快节奏、高压力的社会中,我们常常在放纵与禁欲之间小心翼翼地寻找平衡。其实,适当的消费行为,在一定程度上能够成为我们心灵的慰藉,是守护内心的生存智慧。 从表面上看,人们为了一些看似 “无用” 的商品或服务而买单,像是购买昂贵的拉花咖啡、精致却可能不实用的文具等,这与我们所倡导的节俭和理性消费背道而驰。深入分析就会发现,这些消费行为背后蕴含着深层的心理需求和情感价值。 在上海静安寺附近工作的白领们,上午还在小红书上收藏 “断舍离” 的攻略,午休时却忍不住下单最新色号的口红。这看似矛盾的行为,实际上反映出人们在面对巨大生活压力时,对自我取悦和情感满足的渴望。据一项针对职场白领的田野调查显示,约 70% 的受访者表示,在压力大的时候,会通过购买一些让自己开心的小物件来缓解情绪,尽管其中 40% 的人会在事后产生短暂的愧疚感,但这种消费带来的情绪改善效果却是显著的。 我们常说,人不是机器,不能一味地工作和付出,而忽略了自己的情感需求。就像拼多多数据所揭示的 “无用商品” 购买狂潮,9.9 元的手机支架、19.9 的北欧风摆件等,这些看似冗余的购物行为,却成为了都市人在冰冷的钢筋森林中寻找温暖和慰藉的方式。每个包裹的到来,都像是生活中的一个小确幸,让人们在拆箱的瞬间,感受到一丝期待和喜悦。 再举个例子,我曾和家人一起去海边游玩。当时刚好赶上大潮退潮,海边聚集了大量的人。大人们拿着小桶、穿着雨靴,孩子们穿着防水服,潮水一退,大家便纷纷涌向海滩,兴奋得如同重获自由的小鸟。大人们不知疲倦地翻着石头,寻找着花贝和螃蟹,孩子们也在一旁认真地帮忙。那一刻,大人们沉浸在这种简单的快乐中,身心都得到了极大的放松,仿佛回到了无忧无虑的童年时光。 这种看似荒诞的消费和娱乐行为,实则是我们在现实压力下的一种自我救赎。就如同哥本哈根人冬季点燃蜡烛的时间超过 170 小时,这看似奢侈的行为,却为他们构建出了珍贵的情感空间。关键不在于消费的金额有多少,而在于这些行为所承载的情感重量,以及它们能够带给我们的情绪释放。 也有人认为,过度依赖消费来缓解压力,可能会导致我们陷入一种消费主义的陷阱,让我们更加关注物质的满足,而忽略了内心真正的需求。但实际上,只要我们能够把握好度,在满足物质需求的也注重精神层面的成长和丰富,消费就可以成为我们提升生活品质、增强幸福感的一种方式。 从 “治愈经济” 的悄然盛行,如猫咖啡馆、ASMR 直播、减压玩具到睡眠经济等产业的兴起,我们可以看出,人们对于情感修复和心理慰藉的需求越来越强烈。这些产业本质上都是在贩售情感修复服务,满足人们在高压生活下的心理需求。 就像弗洛伊德在《文明及其不满》中所预言的现代性焦虑,正在星巴克的拿铁泡沫中得到具象化呈现。那些工作压力巨大的白领们愿意支付 38 元购买一杯拉花咖啡,较行业内普通咖啡价格(约 25 元)高出了 13 元,本质上是在购买十分钟的喘息权,因为这杯咖啡承载着比咖啡因更重要的精神补偿功能。 在未来的时代里,我们需要在物质的世界中寻找精神的出路。那些装在购物袋里的不只是商品,更是我们小心翼翼的自我救赎。或许正如王尔德所言:“我们都生活在阴沟里,但仍有人仰望星空。” 而当代人的星空,有时就藏在咖啡馆的拉花里,在快递盒的胶带中,在那份敢于取悦自己的勇气里。

![曾经我们怎么说他们,现在他们怎么说我们。[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/15063849592861819673.jpg?id=0)