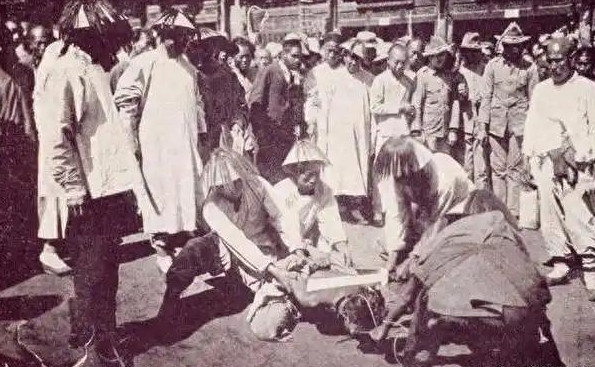

光绪二十八年,慈禧脖子上长了个毒疮,众太医束手无策。乡村郎中禹会元捉了几条蚂蟥,塞进慈禧的衣领。慈禧惊叫:“好痒!”说着就要伸手去挠。禹会元却赶紧阻止:“别动,否则办法就不灵了!” 然而,这个小小的肿块却在接下来的日子里悄然发生了变化。最初如黄豆大小的硬块逐渐变得柔软,并且开始有些发热。太监们察觉到慈禧时常伸手去触碰后颈,但在宫中规矩森严,谁也不敢贸然询问。直到有一天,慈禧因为疼痛难耐,才让贴身太监李莲英仔细查看。 李莲英借着烛光,发现太后的后颈已经肿起一个大包,周围的皮肤泛着不正常的红色。这下可坏了,太后的身体向来金贵,这样的症状必定不同寻常。李莲英立即请来了御医院最有名的几位太医,他们轮番为太后诊治。 太医们看过之后,纷纷开出了药方,有的说是火毒攻心,要用清热解毒的汤药;有的认为是气血淤积,主张用活血化瘀的膏药。但是这些方子用了几天,不仅没有好转,反而越发严重。原本的肿块已经化脓,并且开始向外溃烂,散发出阵阵腥臭。 这种情况在宫中引起了不小的震动。几位太医们跪在地上,连说治不好太后的病,请太后责罚。慈禧虽然心中恼怒,但眼下最要紧的还是治病。李莲英见状,赶紧出宫向各位王公大臣打听名医。 恰逢此时,有位大臣提到了一个人选。这个人就是在京城一带颇有名气的医者禹会元。据说此人原本是位进士,后来因故辞官,专心钻研医术。他不仅医术高明,为人也十分正直,常常为贫苦百姓减免医药费,在民间素有口碑。 在得知禹会元的情况后,李莲英立刻派人将他请入宫中。禹会元见到慈禧的伤处后,提出了一个特殊的要求:请太后闭目养神,暂时屏退左右。慈禧思虑再三,最终同意了这个请求。谁知道,禹会元从随身的包裹中取出几条蚂蟥,小心翼翼地放在了慈禧的伤口处。 这突如其来的瘙痒感让慈禧惊叫出声:"好痒!"她正要伸手去抓,却被禹会元及时制止:"太后娘娘且忍耐片刻,若是乱动,这法子就不灵验了。"这一幕,正是后来传遍京城的一段佳话。 禹会元的故事在京城传开后,不少人都对这位能够治好太后顽疾的民间医者产生了好奇。据当地百姓所说,禹会元年轻时就考中进士,原本可以在官场上一展宏图。然而他在短暂为官之后,目睹了清朝官场的种种弊病,毅然选择了辞官还乡。从此,他便将全部精力投入到了医术研究中。 在习医的过程中,禹会元不仅钻研古代医书,还经常深入民间采药问诊。他发现很多民间的土方、偏方中都蕴含着独特的智慧。比如这次为太后治病所用的蚂蟥疗法,就是他从民间医者那里学来并加以改进的。蚂蟥具有活血化瘀的功效,用于治疗深层脓肿有着独特的优势。 在为慈禧治疗的过程中,禹会元的每一个步骤都十分讲究。他先是用蚂蟥清除毒疮周围的淤血,待蚂蟥吸饱后,又巧妙地使用蛆虫来清理伤口内的腐肉。这种治疗方法虽然看起来有些骇人,但实际上却能最大程度地避免创伤,让伤口得到彻底清理。 蛆虫在清理伤口时会分泌一种特殊的酶,这种酶可以分解坏死组织,同时又不会伤及健康的肌肉。在蛆虫治疗完成后,禹会元又给伤口敷上了特制的药膏,这药膏既能消炎,又能促进伤口愈合。整个治疗过程环环相扣,显示出禹会元深厚的医术功底。 这种独特的治疗方法在当时的确令人惊叹。虽然西医已经开始传入中国,但在处理某些疑难杂症时,传统医术依然显示出其独特的价值。禹会元的治疗方案,正是中医"辨证施治"理念的生动体现。 慈禧在治疗后病情很快好转,伤口不再流脓,肿胀也逐渐消退。她十分感激禹会元的医术,要赏赐他官职和财物。然而禹会元却婉言谢绝了这些赏赐,只说自己愿意继续为百姓看病。这种淡泊名利的态度,让慈禧十分感动,特意赐了他一块"御医国手"的牌匾。 从此以后,禹会元的名声更加响亮,但他始终保持着平易近人的作风。无论是达官贵人还是贫苦百姓,他都一视同仁。他依然保持着低廉的诊费,有时遇到特别贫困的患者,甚至分文不取。