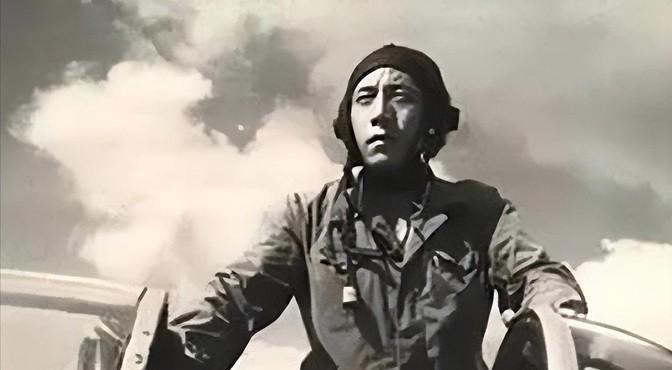

1990年,飞行员王宝玉驾机叛逃之后,苏联人蒙上他的眼睛,要把他送到美国,王宝玉欣然答应,可当他再次睁眼之后,却发现自己面前竟然全都是中国人。 王宝玉,1962年出生在山东青岛的一个普通家庭。小时候,他跟很多男孩子一样,对天上的飞机特别着迷,梦想有一天能自己开着飞机翱翔蓝天。1980年,他通过层层选拔,终于圆了飞行员的梦,成了一名空军战士。那时候,能当上飞行员可不是件容易事儿,得身体好、技术硬,还要政治过关。王宝玉年轻时也算争气,训练刻苦,飞歼-6战机的时候技术没得挑,属于部队里靠得住的那类人。 但人生的路不是总那么顺。他性格有点孤僻,不太会跟人打交道,战友之间热热闹闹的时候,他往往是角落里沉默的那一个。时间长了,他跟大伙儿的关系越来越疏远。部队里讲究集体荣誉,可他总觉得自己被边缘化了。干了十年,眼看着同期的战友一个个升职加薪,他却还在原地打转,心里那股憋屈劲儿越来越大。 除了工作上的失意,王宝玉的家庭生活也是一团糟。因为长期在部队驻扎,他跟妻子聚少离多,感情早就淡了。后来,妻子实在熬不下去,干脆跟他离了婚。这事儿对他打击不小,家里没了温暖,部队里又没归属感,他开始觉得自己这辈子是不是就这样了。 那个年代,外面世界的消息虽然传得不算多,但偶尔听到的关于西方国家的“自由”“富裕”,让王宝玉心里痒痒的。他开始幻想,要是能离开中国,去美国那种地方过日子,是不是一切都会不一样?这种念头一开始可能只是随便想想,但随着日子一天天过去,它就像种子一样在他心里生了根。 1990年,冷战还没完全结束,国际局势紧张又复杂。王宝玉可能不懂什么高深的国际关系,但他知道苏联跟美国是对头,也知道苏联离中国近。他琢磨着,只要能飞到苏联,再从那儿转道美国,自己的“新生活”就有着落了。这想法听起来挺天真,但对当时心灰意冷的他来说,却成了唯一的出路。 1990年8月25日,王宝玉的机会来了。那天他照常参加低空飞行训练,驾驶的是歼-6战机——一款老式但性能还不错的战斗机。起飞后,他却没按计划航线走,而是直接掉头往北飞,直奔苏联去了。部队这边一开始还以为是设备出了问题,信号断了也没太慌。可过了几个小时,他们终于反应过来:这家伙叛逃了! 几个小时后,王宝玉的飞机降落在苏联远东的符拉迪沃斯托克。他下了飞机,马上向苏联那边请求政治庇护,说自己不想回中国,希望能去美国。苏联士兵表面上挺客气,安抚他说会考虑他的请求,但背地里已经开始跟中国政府联系了。王宝玉压根儿没想到,自己这步棋,其实早就落入了大国博弈的棋盘。 三天后,苏联人给了王宝玉一个“惊喜”。他们蒙上他的眼睛,说是要送他去美国。王宝玉一听,心里估计乐开了花,以为自己真要实现梦想了。可当眼罩摘下来,他发现自己压根儿没出国,周围全是穿着中国军装的人。他被耍了,彻彻底底地被涮了一把。 苏联为啥这么干?答案藏在当时的国际背景里。1990年,冷战虽然接近尾声,但苏联跟中国的关系还是微妙得很。70年代两国差点打起来,后来关系缓和了些,但信任度并不高。苏联那时候经济也不景气,国内问题一大堆,根本不想因为一个中国叛逃者跟中国闹僵。 再说了,王宝玉飞来的歼-6虽然不算顶尖装备,但多少有点技术价值。苏联可能研究了一下飞机,觉得没啥大用,留着人也没啥意思。相比之下,把他送回去还能换点外交上的好处,何乐而不为呢?于是,他们演了这么一出戏,既不得罪中国,又给自己留了余地。 王宝玉被送回中国后,迎接他的自然不是鲜花和掌声,而是军事法庭的审判。叛国罪,这顶帽子扣得死死的。1990年的中国,对这种事儿绝不手软。法庭判了他死刑,缓期两年执行——也就是说,他还有两年时间活着,但结局基本定了。 这事儿在当时没怎么公开,新闻里看不到,大部分老百姓也不知道。只有部队内部拿他的案例当反面教材,警告其他军人别动歪心思。王宝玉从一个技术过硬的飞行员,变成了一个叛逃失败的罪人,人生彻底翻了篇儿。 冷战不只是大国之间的军备竞赛,也是无数普通人命运的交汇点。王宝玉不是第一个叛逃的,也不是最后一个。80年代,类似的案例在苏联、东欧都发生过,有些人成功跑了,有些人跟王宝玉一样撞了南墙。 他失败的地方在于,太相信自己的计划,却没看清自己只是棋盘上的小卒子。苏联也好,中国也好,谁也不会为了他一个人改变大局。他的叛逃,看似惊天动地,其实在历史的长河里,连个水花都算不上。