1907年,辜鸿铭在东京一场公开演讲里讲了个比喻,他说,男人是茶壶,女人是茶杯,一个茶壶总得配几个茶杯才合情合理。

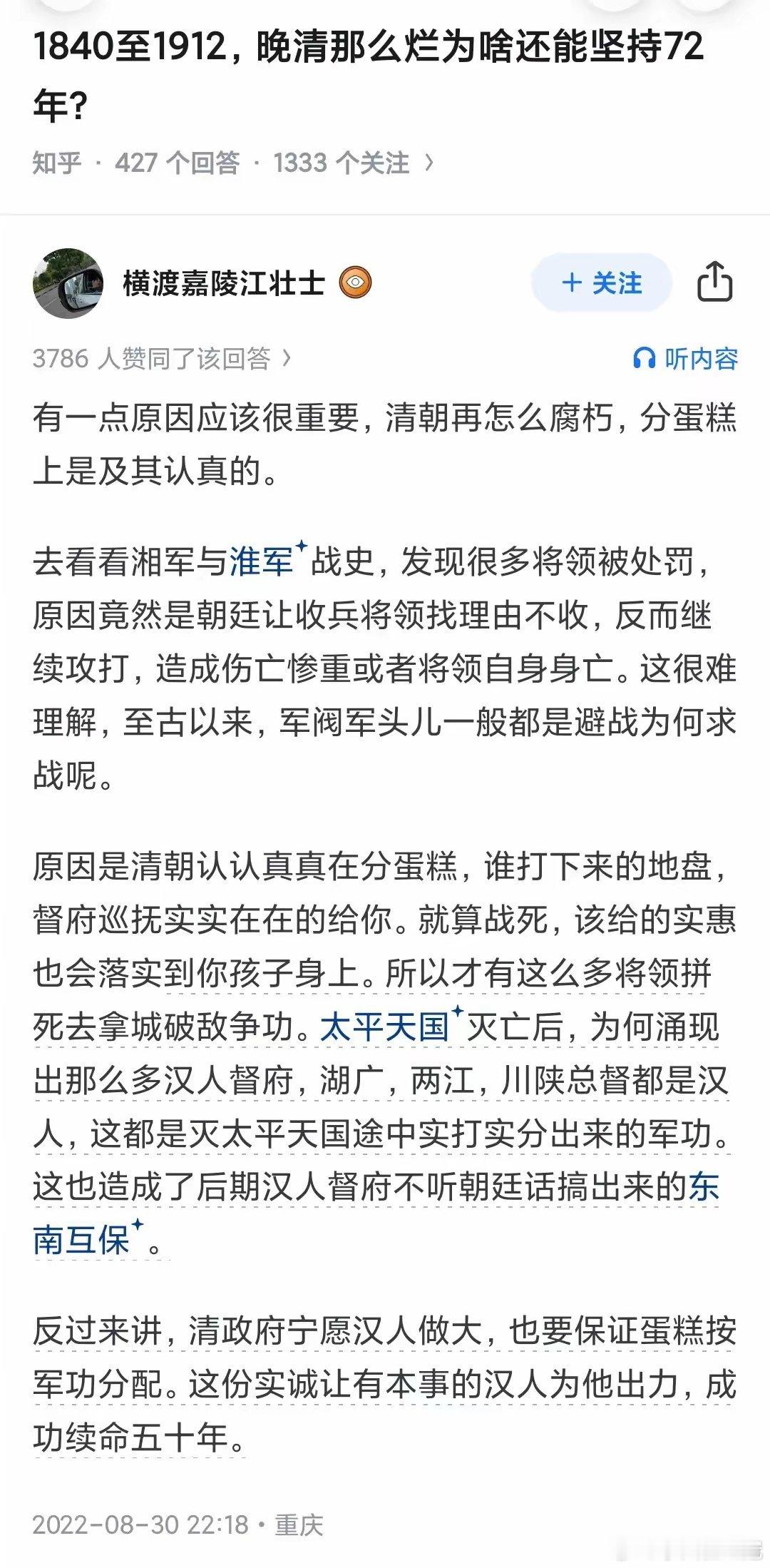

这话一出口,现场哗然,有人当场质问他是不是拿女人不当人,他反倒笑了,说:“你什么时候见过一个茶杯配几个茶壶?”这就是辜鸿铭,清末最能“抬杠”的老先生。

他活得像一出戏,一头长辫子,一袭长衫,说的是英语、德语、法语,一口气能背出莎士比亚和孔子,还能写小楷对联、翻译《中庸》。

《泰晤士报》夸他“是了解中国的钥匙”,可在自己国家,却因为一些言论被骂成“老封建”。

最招人恨的,不是他那条辫子,也不是他维护清朝的保皇立场,而是他公然支持男人娶妾。

他说这不是道德问题,是“文化传统”,可别人看得明白,他就是一个戴着洋帽讲旧道理的“怪老头”。

他生在1867年福建长乐,小时候随父亲去南洋,后被送到英国读书,牛津、爱丁堡、莱比锡三所大学混了个遍,成了“中西通吃”的文化人。

辜鸿铭回国后先在李鸿章手下当英文秘书,后来又在袁世凯那当顾问,他学问确实有,可嘴也太毒。

他一口一个“吾国旧俗”,讲的是三从四德、男尊女卑,人家提倡女子缠足废除、妇女独立,他偏偏高喊“缠足是美,纳妾是德”。

他觉得女人不该出来做事,只要在家伺候男人就好。

一次,有记者问他:“你为何主张一夫多妻?为何不让女人也娶几个丈夫?”

他笑着说:“一个茶壶当然可以倒水给很多茶杯,但你见过一个茶杯配几个壶吗?这算什么礼法?”说着还比划手势,把茶壶举起来当宝贝。

女权主义者听得气炸,群起而攻之,他又搬出另一个说法,说“你坐马车时会用几只打气筒?

当然是一只筒打气就够,难道你还想一辆车挂四个打气筒?”这种胡搅蛮缠,他自己称为“比喻中的哲理”。

他不是只在嘴上说,他家里就有正妻和妾,妻子叫淑姑,是名门闺秀,有一双三寸金莲,他说她像兴奋剂,每次看着她走路都来了写作灵感。

妾室是日本人,叫吉田贞子,温柔安静,他说像安眠药,两人他都爱,也都不愿舍弃。

当时的新文化运动正搞得火热,胡适、鲁迅这些人都在提倡男女平等、反对纳妾制度。

胡适写文章骂他“荒唐、倒行逆施”,辜鸿铭却不服,说:“胡适那人,怕老婆。”

有次在北大讲课,他当着学生面讽刺胡适:“你们的新学者,有几人敢大声说话?不过是一群怕老婆的书生罢了。”

鲁迅更直接,称他是“失去时间感的老书袋”,可辜鸿铭不以为耻,反以为荣,他说:“我虽不合时宜,但我是中华文化最后一根骨头。”

他还爱研究汉字,特别是和“女人”有关的,他说:“你们看‘妇’字,是‘女’加‘帚’,说明女人就是扫帚,要扫家持家。

再看‘妾’字,是‘立女’,站着伺候男人,”这番解释在今天看是典型的性别物化,但在当时也确实有很多人信。

他把文化当成挡箭牌,他说:“西方人再文明,也没有我们几千年的礼教,女人在西方是放纵,在中国是有归宿。”

他还举例,说法国、英国的婚姻制度全是“乱来”,男人在外风流,女人也不管,他觉得这种男女平等是混乱,是道德败坏。

不过,他也不是完全不讲理,他说:“我不反对新思想,但不能拿西方的尺子量我们。”他说中国是“人情之国”,不能一刀切。

他的这种态度,在西方人那倒还挺吃香,他翻译的《论语》《中庸》在欧洲卖得不错,还真有人提名他去争诺贝尔文学奖。

他自己倒没当回事,说:“这种荣誉,我只想留给孔子。”

但说归说,家里的生活也没那么风光,他和正妻淑姑感情淡了,妾室贞子为人柔顺,反而更得宠。

有人私下说:“辜先生所爱,不过安稳。”他也不避讳,说:“我已经年老,哪还能吵吵闹闹。”

到了晚年,他越来越像个“清朝化石”,仍穿长袍戴瓜皮帽,住在北京后海,家里摆满了古书,墙上挂着康有为送的“知足常乐”四字横批。

他笑称:“我家三个女人,我最知足。”

但民国的风气已变,纳妾制度一步步被废除,缠足也被禁止,茶壶论、打气筒比喻,慢慢成了笑话。

陆小曼曾用一句话讽刺徐志摩:“茶壶大家可以共用,但牙刷不行。”讽刺那些还想搞“妻妾双全”的男人。

辜鸿铭的理论,在这个新社会里,变得格格不入。

他去世那年,是1928年,清朝早已不在,他心心念念的那套礼教,也逐渐退出了历史舞台。

他死后葬于杭州西湖边,墓碑上写着“中华文化信徒”,不少人敬他学问,也有人骂他守旧,但无论如何,他这人留下了一个矛盾的符号。

他是翻译家,也是顽固派,他讲孔孟之道,却过着“兴奋剂配安眠药”的生活,他说文化至上,可又拿文化做了男人特权的外衣。