1924年夏天,黄埔军校刚开办不久,饭都吃不上,学生操场上练兵,肚子饿得咕咕叫,有人晕倒。

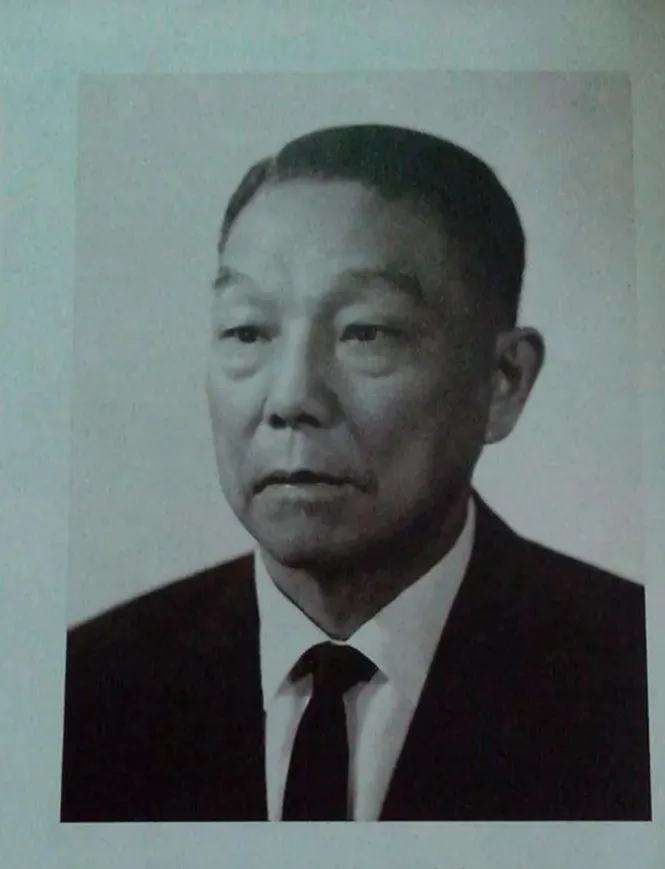

廖仲恺一边擦汗一边去找军阀要钱,何香凝在家听说学生没饭吃,悄悄把自己的结婚戒指拿去当了,两万大洋,全拿出来买米救急。

这段事儿,没多少人知道,却撑起了黄埔最艰难的那段日子。

那个时候的黄埔军校,说白了是“三无学校”,没钱、没枪、没人,孙中山想办军校,要的是一批忠于革命的军人,不是地方军阀那一套。

可是革命这玩意,不烧钱不行,苏联那边是答应了给支援,说有枪有钱,但光说不练,承诺有1300万卢布,可等啊等,黄花菜都凉了。

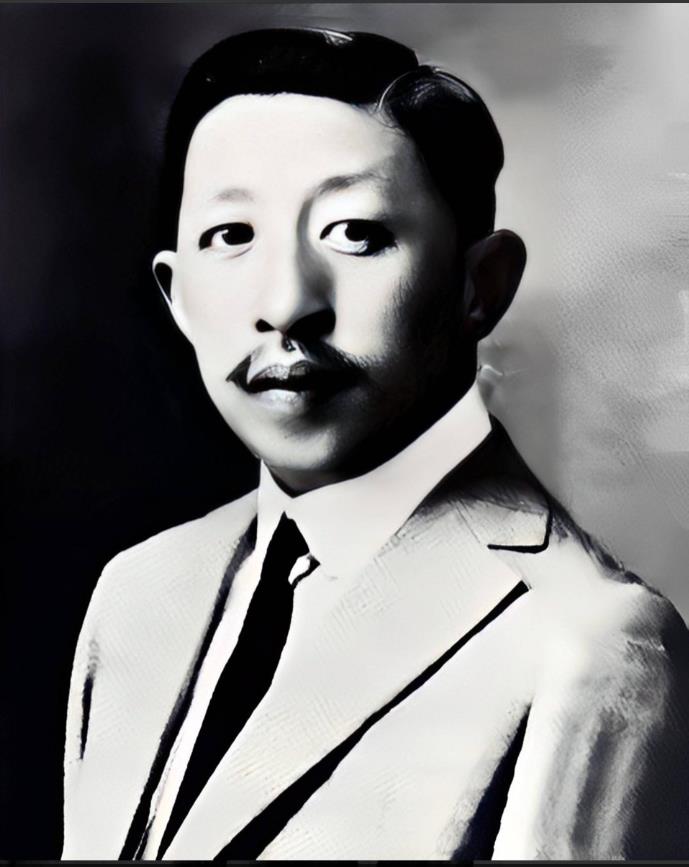

廖仲恺成了军校的“后勤部长”,孙中山点名让他当党代表,说白了,啥事都得他扛着。

军校刚建的时候,广州湾风大雨多,连个像样的教室都没有,老师、学生、干部吃住都凑合,最麻烦的是吃的。

一期学生刚进来,每天伙食标准两角银,听起来不少,其实真不顶用,米贵,菜贵,还得管几百号人。

有天中午,食堂炒了一盘鱿鱼花生米,连汤都没了,四个学生一桌,碗里就一勺汤,吃完饭,大家去操场上“练饥饿”。

别说开玩笑,真有人在树下捂着肚子坐一下午,连早操都不想做了。

廖仲恺急得团团转,他白天开会,晚上去敲军阀的门,有一次,为了从杨希闵手里弄到点军饷,他凌晨三点就在军府门口等着。

杨将军夜里在屋里吸鸦片,一直到天快亮才肯见人,廖仲恺进门,没说别的,直接跪下磕头,说:“学校再没粮,就得散伙了。”

对方瞅了他一眼,丢下一句:“五千块,别来烦我。”这五千块,换回来八百担大米,但还不够吃几天。

何香凝在家里也不是省油的灯,她是廖仲恺的老婆,更是个骨子里带革命气的人,她没哭没闹,默默把自己的钻戒拿出来。

那是结婚戒指,平时从不离身,这次她自己走进当铺,把戒指放上柜台,两万大洋,换回来的不是首饰,是救命的粮食。

大米到了,食堂开火,学生们才吃上热饭,有个学生后来写信回家,说那一碗饭吃出了泪味。

他们本以为革命就是挨打,没想到还有人为了让他们吃饱,连自己的家底都搭进去。

这事传到学校后头,学生开会,廖仲恺在讲台上说:“你们能吃上饭,是香凝用戒指换的。”底下五百多学生,全场一片静。

有人低头抽泣,有人当场哭出声来。那天晚上,教室外头点了火把,所有人站着听完了一节“革命意志课”,没人说话,但大家心里都明白了一件事,这学校,不是开玩笑的。

可黄埔的难处,还不止这一次,后来苏联的援助到了,可也不是一下子到位的。

最早的一批枪和钱,是1924年8月之后才慢慢送来,之前这几个月,日子一天天熬着。

经费紧得要命,军校连打字纸都是反复用。旧报纸翻过来写信,讲义一本传十人看。

廖仲恺一直在学校里忙,他不光是党代表,还是财政委员会主席,管吃管喝管教学。

他还亲自挑政治课老师,把一批讲革命理论的年轻人请来给学生上课。

周恩来,那时候就已经在军校讲课了,讲到激动处,拍着讲台说:“我们学的不是打仗,是打倒旧社会。”

学生里头也不是都听话的,黄埔一期里不少是有背景的,有的是军阀家里推荐的,有的是孙中山看重的老部下。

有一天,几个学生为了一口肉差点打起来,廖仲恺听说后没发火,找来几个人,说:“这顿饭,是用命换来的,谁敢浪费,我请他走。”

有个军校老师后来回忆,说廖仲恺那段时间瘦得吓人,以前穿的长衫都空着,人一站那就像风能吹倒。

他白天黑夜地跑,胃病也犯了,吃啥吐啥,可他还是天天出现在教室门口,检查出勤,问学生有没有书看,有没有水喝。

1925年,孙中山去世,局势一乱,黄埔也跟着震荡,党内分裂,右派开始盯上主张“联俄联共”的廖仲恺。

有人说他亲苏亲共,有人说他拿外国人的钱,有人说他搞小团体,廖仲恺根本不争,不辩。

有次开会,有人当面骂他是“卖国贼”,他就坐在那儿听,脸不红气不喘。

8月20日那天,他走出办公楼,刚上车,还没坐稳,就被人连开五枪,子弹打穿了他胸口,当场就不行了,车门没关,他的身子就那样滑落下来,倒在血泊里。

学校里的学生听说后,集体默哀三分钟,有人跪在操场上不肯起来,何香凝赶到医院,没掉一滴眼泪,只是把廖仲恺的血衣收好,说:“这是给国家穿的衣服,留着吧。”

后来,廖仲恺被葬在中山陵边上,孙中山的旁边,很多人去送,学生排队三公里,大家都记得他为黄埔吃的苦,跪的门,花的命。

廖仲恺没写过什么豪言壮语,他也没指挥过大兵团作战,可他让一座军校在缺粮、缺枪、缺希望的年代挺住了。

他不光出钱出力,还拉着家人一起撑,他是党代表,是校董,是财政长官,是“保姆”,可学生们更愿意叫他一句“廖妈妈”。

他和何香凝,为了一群二十岁出头的热血青年,搭进了他们自己最宝贵的东西:生命,和家。