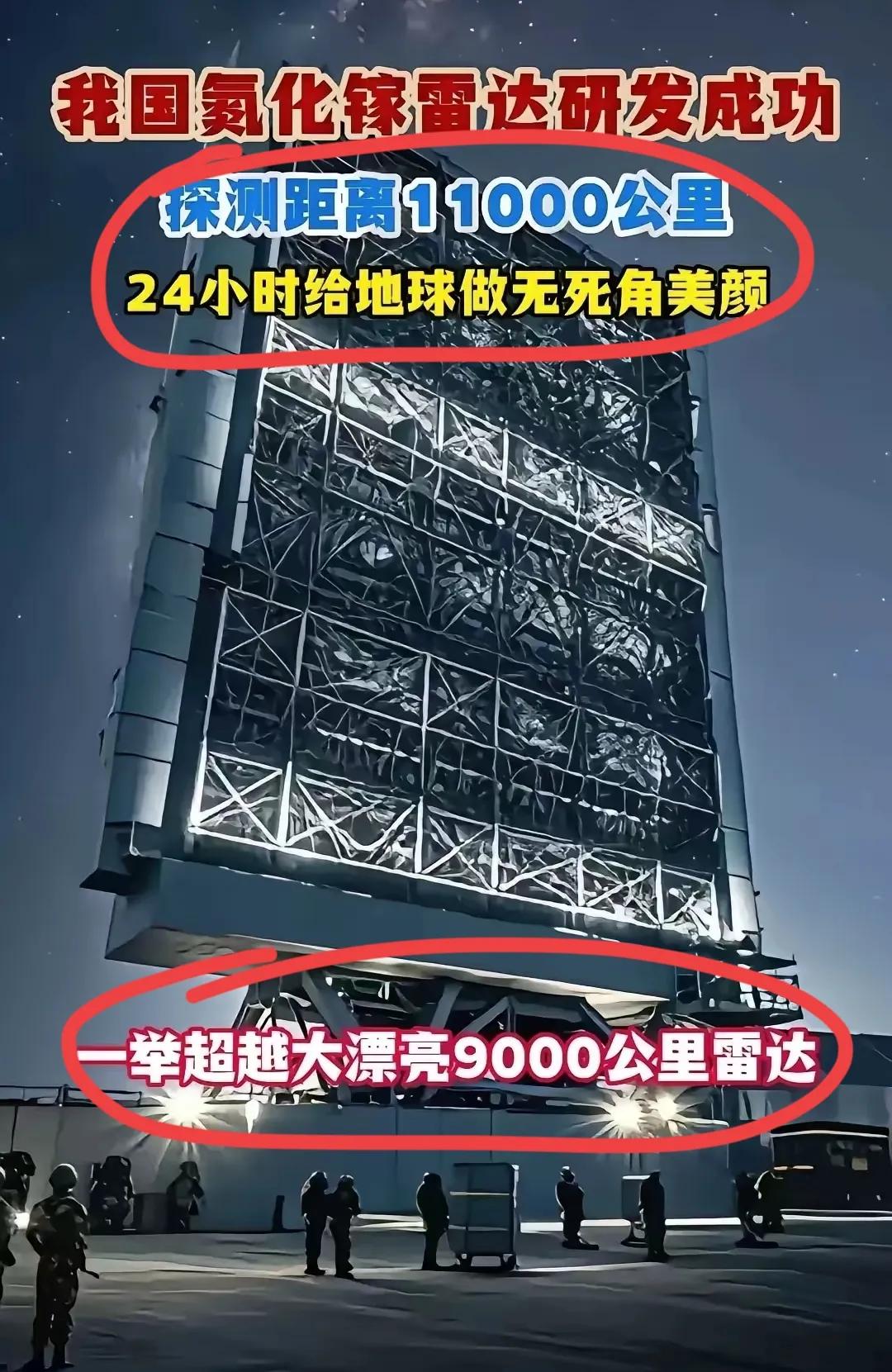

奖金高达800万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达“盲区”的美国航母。 三十年磨一剑,为了一个惊天秘密,他几乎耗尽一生。 刘永坦出生在江苏南京的他,拥有一个温暖的家庭。 父亲是工程师,母亲是老师,舅舅还是大学教授,这样的家庭环境为他提供了优渥的教育资源。然而,生活并没有给他太多安稳的时光。 1937年,南京大屠杀爆发,家人被迫逃离南京。尽管他还年幼,但战火带来的摧残深刻影响了他的童年。 为了躲避战乱,刘永坦和家人先是逃到武汉,再转战到宜昌,最后落脚重庆。 那段颠沛流离的岁月,对年幼的刘永坦来说,是刻骨铭心的记忆。 虽然家人总尽力为他提供最好的生活条件和教育,但外部环境却总是让他们无法安宁地生活。 1947年,刘永坦的家人终于得以返回南京,重新安顿下来。 这个时期的刘永坦虽然经历了战争的残酷,但他依然保有强烈的求知欲。 经过一番努力,他考入了中央大学附中,即今天的南京大学附中。 在这里,他遇到了一位改变他一生的良师——陈杰夫老师。 陈杰夫老师教授物理,且具有极强的教学魅力。 不同于其他枯燥乏味的教学方式,陈老师善于通过各种物理实验让学生身临其境地感受科学的奥妙。 刘永坦在实验中体会到物理的无限魅力,每一次实验中的成功都带给他莫大的满足感,这激发了他对科学的浓厚兴趣。 渐渐地,刘永坦发现自己对物理有着与生俱来的热情,决心将来要成为一名科学家,用自己的力量为国家做点有意义的事。 1956年,凭借突出的物理成绩,刘永坦被选拔进入清华大学无线电系进修。 清华大学作为当时国内顶尖的学府,培养了许多优秀的人才,而在这里,刘永坦有幸结识了无线电领域的泰斗——常迥教授。 在常教授的指导下,刘永坦进一步深化了对科学的认识,不仅学到了大量的理论知识,还受到了常教授严谨治学的精神和创新思维的启发。可以说,常迥教授的教诲是刘永坦学术道路上的一块重要基石。 尽管在清华大学的学习生涯让刘永坦积累了丰富的知识,他却始终心系国家的发展与进步。1958年,刘永坦选择回到哈尔滨工业大学(哈工大),并开始担任教学工作,同时也深入投身科研。那时,国家的科技水平远远落后于世界,尤其是在无线电与电子技术领域。 刘永坦深知,这一领域的落后对国家的发展造成了很大制约,而自己正是能够在这个领域中有所作为的人。 刘永坦在哈工大的日子里,时刻保持着“为国奉献”的信念。 他参与了很多重要的科研项目,并始终将提升国家科技实力作为自己的奋斗目标。 新中国成立初期,我国的雷达技术与国际先进水平相比差距很大,主要依赖从苏联引进的技术,自主研发的能力相对薄弱。 尤其是在面对拥有先进隐形飞机的国家时,我国在雷达探测方面显得十分薄弱。 当时,美国的隐形飞机能够轻松避开我国的雷达侦测,就像幽灵一样在雷达无法捕捉的区域游走,这无疑对我国的国家安全构成了巨大威胁。 刘永坦在哈尔滨工业大学创办了无线电工程系,从此开始了他在雷达领域为祖国奋斗的漫长征程。为了获得更多先进的技术,他决定赴美留学,深入学习雷达技术。 在美国,刘永坦如同一块海绵,拼命汲取着最新的雷达技术。他不仅学会了当时世界最前沿的雷达技术,还成功设计了一个民用遥感信号处理系统,这一成就令美国的专家们都刮目相看。虽然美国方面为他提供了极好的条件,希望他能留下继续工作,但他依然毫不犹豫地选择了回国,将学到的技术应用于祖国的建设。 回到祖国后,刘永坦深切意识到我国的雷达技术亟需发展,他便开始着手组织团队,建立了中国第一个新体制雷达实验室,拉开了自主研发的序幕。 实验室的条件十分艰苦,设备落后,研究地点也相对偏远。 那时,刘永坦和团队的成员们日复一日地进行试验与计算,几乎没有停下过手中的工作。为了更好地记录和分析,他们撰写了厚厚的700多页手稿,这些手稿是他们无数次推演、尝试和反复验证的见证。 整整800多天的艰苦努力,最终他们成功突破技术瓶颈,雷达的探测范围实现了质的飞跃,从最初的40公里延伸至100公里。 更令人振奋的是,新雷达还具备了探测超低空海面目标的能力,彻底消除了以往低空海面雷达难以探测的盲区。 刘永坦的贡献非常了不起,国家为了表彰他,授予了他国家最高科学技术奖,还给了他800万元奖金。 令人敬佩的是,他没有把这笔钱留给自己,而是全部捐给了哈尔滨工业大学,成立了“永瑞基金”。这个基金的目的是为了支持那些有志于科研的年轻人,鼓励他们大胆探索。 刘永坦认为,培养科研人才是最重要的,只有不断有新的力量加入科研队伍,中国的科技才能不断进步,国家才会更加强大。 信息来源:《刘永坦:“从0到1”,为海疆雷达打造“火眼金睛”》黑龙江新闻网