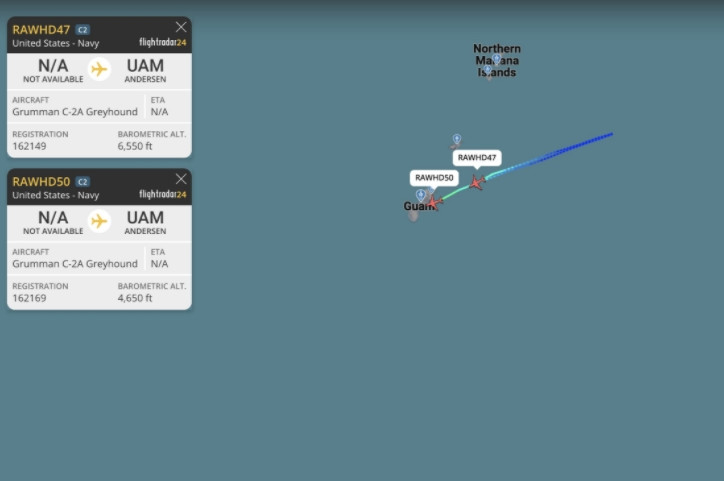

中国搞北斗系统时,美国曾扬言必要时可击毁北斗卫星。可当中国用导弹清理了自己废弃的卫星后,便开始大规模部署北斗卫星。从那以后,美国再也没提过要摧毁北斗卫星,如今公知1450却又开始炒作这个话题:若中美冲突,美国直接毁掉北斗卫星,我们会不会就败了?看来那边真是资金短缺,只能翻炒老话题了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 2000年代初,中国正式启动了自主卫星导航系统——北斗的研发工作。这一决策并非突如其来,而是基于深刻的国家安全考虑和技术自主意识。当时,全球定位领域几乎被美国GPS所垄断。虽然GPS系统开放了民用信号,但其军用信号从未对外公开,且美方保留随时关闭或限制服务的权力。 2003年伊拉克战争期间,美国就曾对该地区的GPS信号进行人为削弱,干扰对手的精准打击能力。这一幕给中国敲响了警钟:如果某天与美国爆发军事冲突,而中国还依赖GPS进行导弹制导和部队调动,将处于极度被动状态。 于是,“不能让命运掌握在他人手中”成为发展北斗的核心理念。彼时中国卫星技术仍处于追赶阶段,导航系统更是几乎从零起步。第一代北斗卫星体积庞大,信号覆盖范围有限,仅能在国内及周边提供服务。尽管如此,这一阶段的北斗,已初步展现了中国在复杂系统工程上的组织能力和技术积累。 真正令北斗计划走向成熟的是第二代北斗(北斗二号)和第三代北斗(北斗三号)的系统部署。从2012年起,中国几乎每年都以高频率将卫星送入太空,尤其是2018年到2020年,平均每月发射一次,完成全球组网。 北斗三号不仅具备全球覆盖能力,还集成了短报文通信、星基增强、精密定位等一系列功能,技术性能已全面对标甚至部分超越GPS。这一过程中,整个国家航天体系协同攻关,包括火箭、测控、卫星制造、软件算法等领域,均取得巨大突破。 然而,在北斗加速推进的过程中,美国的反应却颇为复杂。公开场合,美国国防部曾多次表达对中国发展北斗的“担忧”,甚至有美军将领公开表示,“在某些情况下,不排除摧毁敌方导航卫星的可能”。 这句含糊而充满威胁的话语,被广泛解读为是对北斗的直接威胁。美国之所以会发出这样的声音,本质上是因为北斗打破了其在全球导航定位系统上的技术垄断地位,动摇了其在全球军事信息网络上的绝对优势。 中国并未选择被动应对。在2007年,中国进行了一次引发全球关注的“反卫星试验”,通过地面导弹击毁了一颗退役的气象卫星,精准程度之高,震动了国际军界。这一行为明确向外界传递出:中国不仅有能力建设自己的导航系统,也有能力保护它。 随着技术的进一步进步,中国在构建北斗系统时,也在同步开发应急替代技术。比如,在城市复杂环境或战场干扰条件下,惯性导航、地面基站辅助定位、视觉导航等技术可以在短时间内接替卫星导航功能,形成冗余体系,确保定位服务不中断。北斗系统还与中国移动、华为等企业展开合作,实现与5G基站深度融合,在高精度定位、自动驾驶、远程医疗等方面逐渐构建一个闭环生态。 正因为具备了这套多层次防御与替代方案,即使在极端情况下北斗部分卫星遭遇攻击,中国也不会因其短暂失效而陷入战略瘫痪。如今,越来越多的国产设备默认启用北斗芯片,甚至一些外国智能手机也在支持北斗,说明北斗系统已逐步赢得市场认可和国际地位。 然而,社会上仍有一种声音认为:“只要北斗被打掉,中国的高科技就玩完了。”这种说法忽略了中国在构建综合国力和科技体系上的整体战略。当前的北斗早已不是一个孤立的导航系统,它和5G、AI、大数据、物联网等技术融合,在智慧交通、现代农业、灾害预警、精细作业等领域构建出一个庞大的智能网络。这种融合式发展远非简单的“打掉一个卫星”就能摧毁。 北斗之所以今天能成为全球领先系统,是因为它与上下游的科研、产业、应用深度融合。从研发、制造,到推广、落地,是一个完整生态链的支撑。而这也说明,面对未来的技术竞争,中国必须在体系化思维和整体协同上持续加强。 北斗不仅是一组卫星,它是一种国家意志的象征,是中国科技强国战略的一面旗帜。在这场静悄悄却波澜壮阔的太空竞赛中,中国人用自己的方式证明:即便在最核心的领域,我们也能从跟随者,变成引领者。