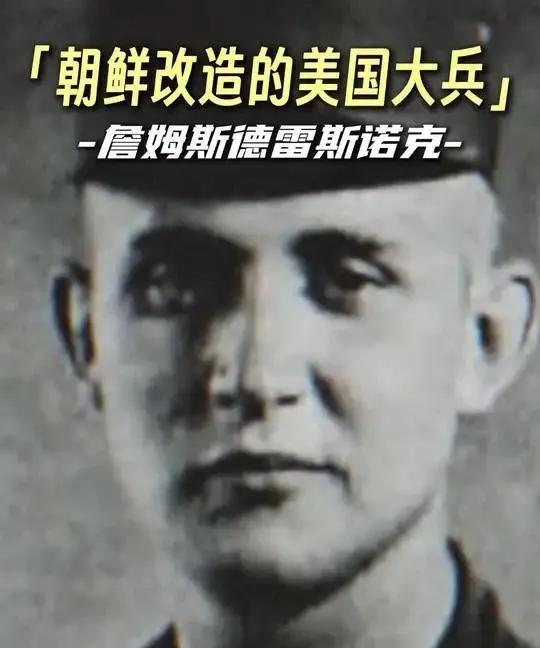

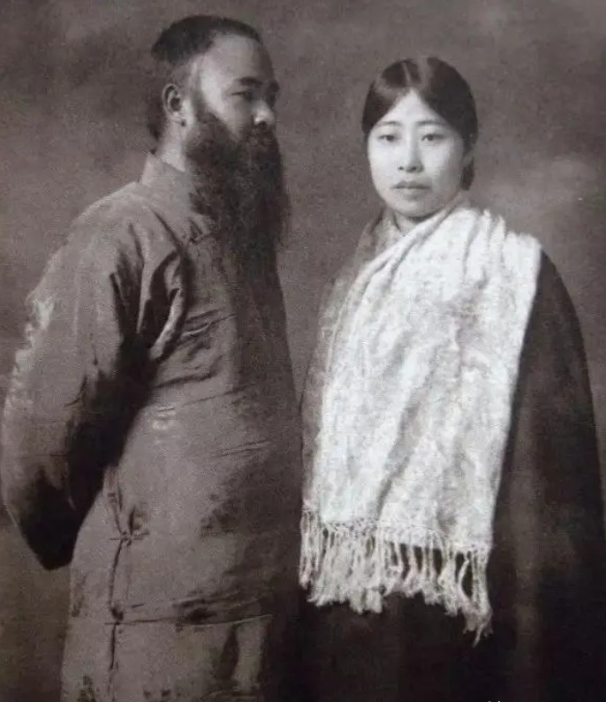

2005年,一位头发花白的美裔老人在朝鲜首都平壤接受了美国记者的采访。当被问到是否想回到阔别四十多年的祖国时,他指着桌上的茶杯笑道:“就算你把这杯子换成十亿美元的金碗,我也不会挪窝。这儿的泡菜汤比加州的汉堡香多了,我啊,早就把平壤的地砖踩成自家炕头了。”谁能想到,这个操着一口朝鲜话的老人,竟是当年轰动一时的“叛逃美军大兵”詹姆斯·德雷斯诺克——一个在反美情绪浓烈的朝鲜生活了大半辈子的美国人。 1941年,德雷斯诺克在孤儿院的摇篮板上睁开眼睛,养父母的巴掌和辱骂成了他童年的底色。17岁参军时,他对着征兵海报上的“美国梦”咬了咬牙:或许穿上军装,就能躲开那个永远在争吵的家。可命运没给他甜头——两年后被派往朝鲜半岛,妻子又在这时离开了他。驻守板门店的日子里,他像个被拧碎的罐头,白天在烈日下站岗,晚上就躲进汉城的风月场买醉,直到那天被哨兵当场抓住。 “他们说要把我送上军事法庭,”老人回忆时摩挲着褪色的朝鲜勋章,“我盯着铁丝网另一边的朝鲜,突然觉得那边的炊烟比美军基地的探照灯暖和。”1962年8月的午后,趁着战友们吃午饭,他猫着腰窜过三八线,踩得地雷区的野草簌簌发抖。朝鲜哨兵的枪口抵住他后背时,他汗湿的衬衫上全是“我不想回去”的呢喃。 原以为会被当作间谍枪毙,没想到朝鲜人只是皱着眉递来一碗玉米粥:“既然来了,就教我们喊‘打倒美帝国主义’吧。”德雷斯诺克怎么也没想到,这个“惩罚”竟成了他新生活的起点。白天,他举着大喇叭朝对岸喊话,说朝鲜的米饭管够、姑娘热情;晚上,他跟着房东老大娘学朝鲜语,把“社会主义”念成“舍会租以”时,惹得满屋子人哈哈大笑。渐渐地,他发现自己不再害怕听到枪响,反而会在听到《金日成将军之歌》时跟着哼唱。 真正的转机出现在1978年。朝鲜导演看中他立体的五官,让他在反美电影里扮演暴虐的美军军官。第一次穿上戏服站在镜头前,他突然想起在孤儿院被欺负的日子——原来扮演“坏人”,也能让观众记住自己。当他用带着朝鲜口音的英语咆哮“投降吧”时,影院里的观众气得直拍大腿,散场后却争着跟他合影:“乔大哥,你演得比真美国人还坏!” 在朝鲜,他结了两次婚,有了三个儿子。二儿子泰德出生时,护士在产房外笑他:“你儿子的蓝眼睛像少年宫的玻璃球,可开口第一句喊的是‘阿妈妮’。”孩子们从小跟着他看反美宣传片,却在英语课上偷偷教同学唱《星条旗永不落》。“他们说我是‘特殊的平壤人’,”老人说起儿子时眼里泛光,“泰德现在是人民军翻译,詹姆斯在拍电视剧,演的还是美国坏蛋——这事儿要是让当年的战友知道,准保把咖啡喷到报纸上。” 2016年,德雷斯诺克在平壤的医院里闭上眼,床头柜上摆着金日成送的钢笔和半本朝鲜语诗集。他的葬礼上,曾经合作过的导演抹着泪说:“他把自己活成了朝鲜的一道疤,一道让美国人看了难受、让我们看了心疼的疤。”而他的儿子们在接受采访时,用带着平壤口音的英语说:“爸爸总说,孤儿在哪儿找到家,哪儿就是祖国。” 如今,板门店的铁丝网依旧冰冷,但德雷斯诺克的故事像开在三八线上的金达莱花,总被人提起。有人说他是叛徒,有人说他是迷途的羔羊,可当你在平壤街头看见他的孙子们追着鸽子跑,听见他们用朝鲜语喊“爷爷”时,突然明白:在战争与背叛的夹缝里,总有一些人在寻找属于自己的温暖,哪怕那温暖来自敌国的篝火。 这个美国大兵的一生,就像他常挂在嘴边的那句话:“鞋子合不合脚,只有脚趾头知道。”当他在朝鲜的土地上踩出第一个脚印时,或许就注定了这双沾满泥星的鞋,再也走不回加州的沙滩。但谁又能说,这个在异乡找到归宿的孤儿,不是用另一种方式,完成了对自己人生的救赎呢?