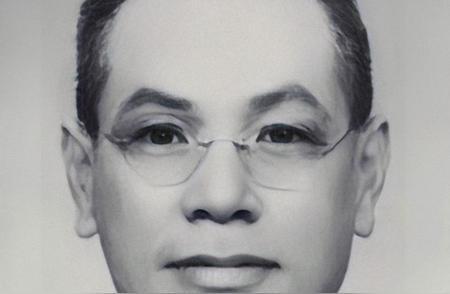

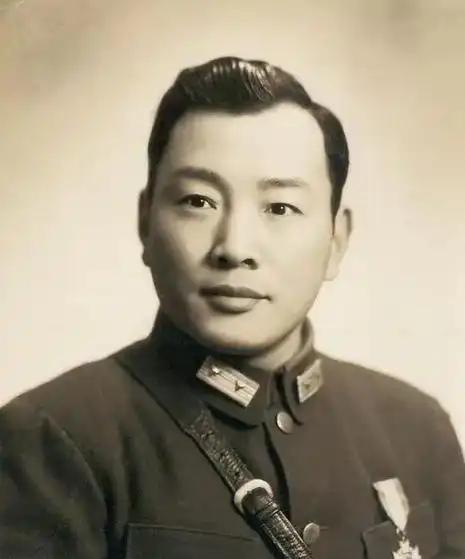

陈大将到功德林看望黄埔同学,那些黄埔一期的功德林学员怎么称呼陈大将是犯难的,叫陈将军显得卑微,叫老同学来自两个阵营没熟到那个份上,直呼陈赓显得不礼貌,所以只能是直接说话,不称呼。黄维那个书呆子一口一个陈赓很突兀,而王耀武的一口一个师兄却得体。1947年罗历荣被俘见到聂帅一口一个老师倒是蛮好,有时候小一点有好处。 1960年,德林战犯管理所是一个特殊的地点,历史上的苦难和故事交织,汇聚了不少昔日的黄埔军校同学。陈赓大将,被誉为“黄埔三杰”之一,就是这些人中的杰出代表。 此时的陈赓,已非昔日那个青涩学生,而是一位经历了无数磨难与战火考验的新中国开国元勋。 一次战斗中,陈赓曾背着受伤的蒋介石跑过10公里的泥泞山路,那次行动不仅救了蒋的命,也将陈赓的威望推至顶峰。蒋介石对他的信任与重视由此可见一斑。而在黄埔军校的日子里,陈赓与宋希濂、杜聿明等人结下了深厚的友情。 但战争的残酷和政治的变迁将他们推向了不同的道路。宋希濂曾是陈赓的战场同盟,也是他深厚友情的象征。他们在黄埔的日子里互相学习,互相支持,宋希濂的军事才能和领导力让他迅速晋升。然而,中山舰事件后,宋希濂与共产党决裂。 1954年,宋希濂被俘后进入了功德林。初到此地时,他还能保持一丝乐观,可随着时间的流逝,他逐渐成为一个颓废的人。 陈赓第一次踏进功德林,看到一连串熟悉的名字时,情不自禁地流露出复杂的情感。他向所长提出希望能见见更多的黄埔老同学。那位所长半开玩笑地答应了他的请求。没多久,一个接一个,他的老同学们走进了会议室。 当年的幽默与轻松已不复存在,取而代之的是沉重和无奈。王耀武依旧保持着他的幽默感,他写下的对联“早进来,晚进来,早晚都要进来;早出去,晚出去,早晚都会出去”,在这样的背景下显得尤为讽刺。 1959年,当中央人民政府宣布特赦十名国民党高级将领时,包括宋希濂和王耀武在内,陈赓感到了一种解脱。 1960年4月7日的那场宴会,成了一个历史的见证。重病的陈赓坚持参加,他在宴会上见到了无数个曾经的战犯,他们向他表达了深深的感激。 1924年,陈赓接到了一份特殊的任务——前往黄埔军校报考。作为初期的筛选,陈赓不仅通过了文化、身体和思想三项严格的考核,还以其卓越的表现赢得了考官的青睐。此时的黄埔军校,是国内最具声望的军事学府之一,被誉为“天子门生”的黄埔一期生,其中自然包括了陈赓。 黄埔军校生活丰富多彩,陈赓在这里不仅接受了军事和政治的系统训练,他的幽默和演艺天赋也在学校里得到了充分的展示。无论是在课余时间的小品演出,还是校内的短剧表演,陈赓总能以其独特的风趣引得同学们捧腹大笑,成为了人见人爱的风云人物。 1933年,陈赓的生活轨迹发生了戏剧性的变化。接到上级命令的他,前往上海从事地下情报搜集工作,协助共产党的斗争。不幸的是,在工作中,他因党内叛徒的出卖而被捕,被押送至南京。当时的宋希濂已经身居国民党要职。得知这一消息后,宋希濂立刻开始策划营救。 宋希濂联系了一批黄埔军校的老同学,他们联名向蒋介石上书,请求释放陈赓。尽管面对这样的压力,蒋介石未能被说服。但在宋希濂的密切安排下,陈赓成功越狱,这一过程中,监狱警卫的默许和帮助至关重要。 这次逃离之后,陈赓在南京的生活出乎意料地自在。他不仅接受了多方面的帮助,每天都有朋友请他用餐,还有人专门为他洗衣做饭,生活看起来倒像是一场长假。而宋希濂则幽默地评论说,陈赓在这里不是来坐牢,而是来享受的。 随后,陈赓借一次观看电影的机会,巧妙逃出了监狱,返回了八路军的队伍。在后来的岁月里,陈赓始终保持着与老同学的联系。1959年,在第一次特赦期间,他甚至亲自去监狱接待了这些老同学,并为他们设宴款待。 陈赓在他生命的最后几年,尽管健康每况愈下,他依然坚持与老友们聚会。1961年,这位一生致力于国家和人民的老兵,最终病逝。

一起去吹风

黄维和陈赓是同班同学,叫名字正合适,没啥不礼貌的。

墨鱼蛏子

写得又是乱七八糟

BHT

巧妙逃出了监狱,返回了八路军的队伍。

如梦无痕

陈赓去上海是看病,不是收集情报