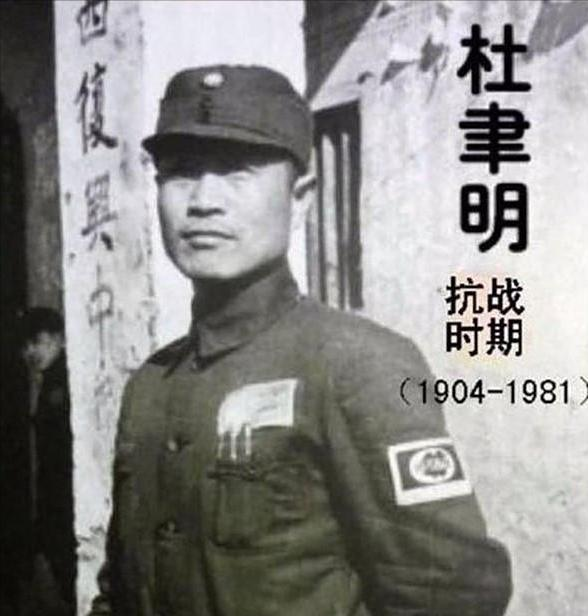

1946年,一封骂毛泽东的公开信在国民党报纸上刊出,写信的人是傅作义。 本来这信是要打压对手的,没想到毛泽东读完后笑着说了六个字:“奇文共赏,全军转载。”这一下,全军一片哗然,敌人傻眼了,故事从这封信开始翻转。 事情发生在抗战刚结束那年,全国上下刚从日本人的铁蹄下喘口气,结果内战又起。 傅作义当时是国民党的华北剿总司令,在北平一带掌兵权,北方打仗打得紧,傅作义跟共产党是对着干的,心气不小。 眼看手底下部队在察哈尔、张家口有了些战果,他觉得机会来了,干脆在《奋斗日报》上写了一封长信,公开劝毛泽东投降。 这封信不是那种藏着掖着的文绉绉,而是火药味十足。 傅作义在信里直说:“你们已经是穷途末路了,老实说,革命已经失败,快收兵吧!” 还劝毛泽东别再打内战,趁早接受国民党改组后的中央政府,说什么“我们欢迎你们来议政,但别再动枪动炮了”。 傅作义原本以为,这么一封信刊出来,不光是打击敌人的士气,还能树立自己威望,可他没料到的是,毛泽东看了信之后,笑了。 当信送到延安时,几位领导人在窑洞里看完,都皱眉了。 朱德最先开口:“傅作义这话太冲了,想压我们一头?” 周恩来也皱着眉:“这不是在叫我们投降嘛,想都别想。” 大家正议论着,毛泽东慢慢开口,说:“这信写得还真不赖,立场有问题,但文笔不差。”几人都看他,有点摸不着头脑。 “我看这信有用。”毛泽东放下烟斗,眼里透着亮光,“让全军都看看,敌人是怎么看我们的。” 周恩来一听,有些吃惊:“全军转载?” “对,奇文共赏。”毛泽东笑了,“让我们的战士都读读这封信,他们会有自己的判断。” 就这样,毛泽东下了命令,把傅作义那封本来是“骂咱们”的信,全篇不改地印了出来,下发部队学习。 每个团、每个营都组织阅读,战士们看了都觉得憋屈,气得咬牙。 “说我们完了?看咱现在的阵地,谁退一步了?”有战士拍着桌子吼。 “毛主席叫我们读这信,是提醒咱们别轻敌。”另一个班长补了一句,“敌人想骂咱,就让咱看看他有多心虚。” 事情传开后,国民党内部也有人吃惊。 有传闻说,蒋介石对傅作义这封信的“被转发”很不满意,说他“做事不计后果”,傅作义听说中共军队“奇文共赏”,一度无语。 其实傅作义自己也有些后悔,这封信写得太过直接,没有顾及中间立场人士的感受,本来想捞点政治资本,结果被人拿去当成教育材料。 这一招,毛泽东是用了点巧劲儿,很多解放军战士第一次意识到,敌人真把我们看得眼红。 信里有一句话说:“共军虽善于宣传,但民众终究要选择秩序。” 有人读到这里,气得拍桌子:“谁说我们不是秩序?咱们的村里,田地分得清清楚楚,老百姓可不是瞎的。” 毛泽东那段时间,经常在会上提到这封信,他并没批傅作义太多,而是说:“我们的敌人怕的,是我们的坚持。” 傅作义后来的表现,倒是有点反转,他在北平时期,对共军的印象开始起了变化。 有一次,他私下和戴笠聊天,说共产党这队伍,吃苦耐劳,比我们的人强,再到后来平津战役前夕,他甚至主动接触谈判,最终选择起义投共。 可在这封信里,他还在硬扛,他那时候的政治判断,是典型的“蒋家路线”,一门心思想要“逼共就范”。 对毛泽东来说,这封信不是侮辱,而是一个机会,他从没怕过被骂,骂得越狠,他越能借力打力。 敌人写信说我们“失败已定”,他就让战士们看看这“失败”是怎么说的,反倒更坚定了斗志。 有一位通讯员后来回忆,那会儿在晋察冀前线,他手抄这封信三遍,发给三个连队,每到一个连,战士都围着读。 有人还在旁边画上批注,“此人狂妄”,“敌视人民”,“完全脱离群众”。这些笔记还被贴上墙,成了政治课的素材。 傅作义万万没想到,他骂人的文章最后成了中共的“思想教材”,毛泽东当时就一句话:“骂得好,骂得响,全军学,士气涨。” 历史总爱出点这种事,本来你给人扔个石头,对方却拿来垫脚,毛泽东把敌人的话反过来做武器,转危为机。 他这一手,不是光靠嘴皮子,而是靠对局势的把握,那一年,延安的每一个窑洞、每一个前线哨所,都有人在读这封“公开信”。 故事讲到这,很多人会问一句:傅作义是不是后悔写那封信?没人能替他回答,但他后来的决定,或许已经说了答案。