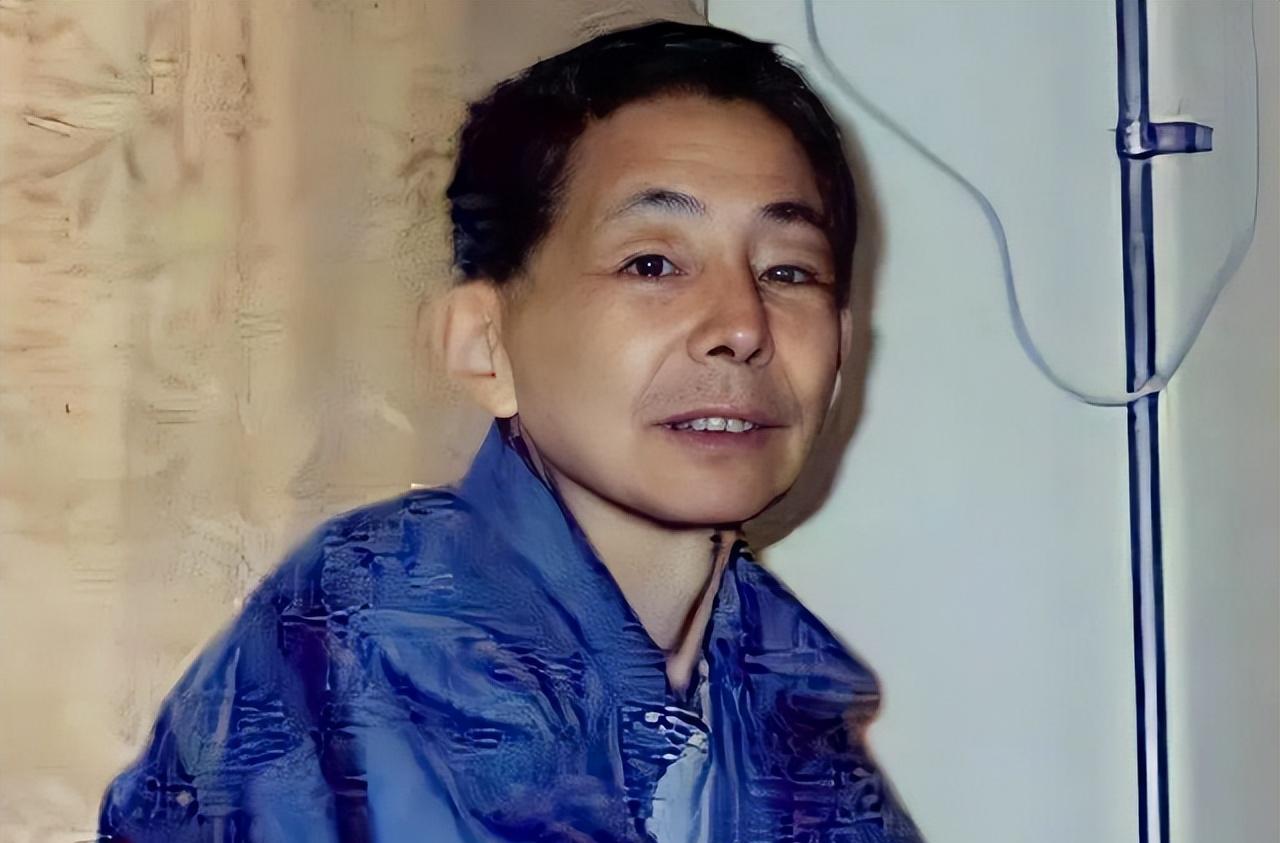

“忘恩负义的白眼狼!”2018年北大数学天才许晨阳回国六年后,再度返美,当时网络上骂声一片,但他指出的三个问题却让人深思。 "美国的空气都是甜的"——2017年,马里兰大学的中国留学生杨舒平在毕业演讲中说出这番话,引发国内舆论哗然。而就在2024年初,北京大学数学系前教授许晨阳的再度赴美消息传来,网络上瞬间又掀起了一阵狂潮。 "又一个白眼狼!国家培养了他,他却转身就走。" "祖国需要人才时,他却选择了离开。" 这些愤怒的评论几乎与六年前如出一辙。2018年,许晨阳从北大辞职赴美的消息曝光后,他立刻成为众矢之的。作为数学领域的杰出人才,许晨阳曾在国际数学界崭露头角,他的离开被许多人视为对国家的背叛。 "我只是想专心搞学术,不想陷入复杂的人情世故。"当时许晨阳面对铺天盖地的质疑,给出了自己的解释。他提到国内学术界不够"单纯",人情关系过于复杂,而且对年龄和资历的看重超过了对实际科研能力的评价。这番解释在当时并未平息争议,反而引发了更大的讨论。 数据显示,2022年在美华人已达579万,且这个数字还在不断增长。追溯历史,这一现象可以回到90年代。当时,"美国梦"在全球盛行,中美之间的发展差距使得许多中国人选择前往美国。科技的巨大差距,生活水平的悬殊,让不少人"只恨自己来得晚"。 但历史的车轮总是在转动。回望新中国成立初期,以钱学森、邓稼先、华罗庚为代表的一批海外学子,不顾困难毅然回国。彼时的中国远比今天艰苦,学术环境也远不如西方国家成熟,但他们选择了为祖国建设贡献自己的力量。 许晨阳的再度离开,似乎与这些前辈的选择形成了鲜明对比。然而,不同的历史阶段有着不同的国际环境和个人选择。1949年钱学森回国时,麦卡锡主义席卷美国,许多华人科学家在美国面临政治迫害;而今天的许晨阳,面对的是全球化背景下的人才自由流动。 在批评声中,许晨阳的离开实际上揭示了更深层次的问题。他的个人选择背后,折射的是中国学术环境中仍存在的某些问题,这些问题也是导致高端人才外流的因素之一。随着竞争的加剧,中国与美国在人才争夺上的较量只会更加激烈。 许晨阳提出的三个问题,看似是个人抱怨,实则触及了中国学术体系的深层痼疾。"学术界不单纯,人情关系太严重"——这句看似简单的话,道出了许多科研工作者的心声。在中国学术圈,有时候发表一篇论文,不仅需要过硬的研究成果,还需要盘根错节的人际关系。一位不愿透露姓名的国内青年学者曾私下表示:"有时候,我们花在'公关'上的精力,比真正做研究的还多。" 论资排辈的现象同样严重。在许多科研机构和高校,职称评定、项目申请往往与年龄和工作年限紧密相连。年轻学者即使有突破性的研究成果,也常常需要"等待时间"。许晨阳作为年轻教授,显然对这种制度深感不适。相比之下,美国学术界更注重实际研究成果而非年龄,这种差异成为吸引中国优秀人才的关键因素之一。 第三个问题则关乎科研自由度。研究方向的选择和资源配置的限制,也是许多学者面临的困境。在国内,科研经费的申请往往与国家重点发展方向挂钩,基础研究和理论探索相对较难获得支持。许晨阳作为纯数学研究者,可能面临着这样的困境。 然而,情况正在悄然改变。近年来,越来越多的外国高端人才选择来到中国发展。据不完全统计,截至2023年,已有数千名外籍科学家在中国高校和研究机构工作。他们被中国快速发展的科研环境和丰富的研究机会所吸引,这反映了中国在全球人才竞争中的崛起。 北京大学物理学院一位教授表示:"中国学术环境的改革正在进行,我们正在努力建立更加公平、更加注重实际能力的评价体系。"这包括减少论文数量作为唯一评价标准的做法,增加质量和创新性的考量,以及为青年学者提供更多的独立研究机会。 个人选择与国家利益之间的平衡是一个永恒的议题。一方面,学者有追求更好科研环境的权利;另一方面,国家培养人才的投入也期待相应的回报。在全球化背景下,人才流动已成为常态,我们或许需要重新定义"忠诚"的含义。 中国科研环境的优化方向已经明确:减少行政干预,增强学术自主性;改革评价机制,淡化资历观念;加大基础研究投入,保障学术自由。随着这些措施的落实,中国有望在未来吸引更多国内外顶尖人才。