1961年,毛主席和周总理因为意见不同,吵了起来,谈话中,毛主席问了周总理一句,让周总理瞬间陷入了沉默。

吃糠咽菜,野菜果腹,这是1960到1962年,那段共和国历史上的至暗时刻——三年困难时期,无数中国人的真实写照。

史料记载,那几年粮食产量断崖式下跌,直接跌回1951年的水平,棉花、油料也跟着跳水,轻工业更是雪上加霜。

老百姓吃不饱穿不暖,浮肿病、营养不良成了家常便饭,甚至不少农村地区死亡率都飙升了。

形势严峻,堪称建国以来最难熬的经济危机,中央也只能省着点过日子了,全国人民的口粮都减到了最低。

那时候,大家为了活命,只能降低标准,吃些瓜果蔬菜凑合,在紧要关头,党中央呼吁所有共产党员和国家干部,特别是领导人,要带头过简朴生活,以身作则。

中南海里的机关干部们开始重新分粮食了,按说,这可是个敏感话题,但大家都很自觉,先自己报数,再由群众讨论决定。

按理说,毛泽东、朱德这种身高体壮的,应该多吃点,可他们却只报了每月26斤。

刘少奇更狠,直接报了18斤,周恩来报了24斤,这数字传到各个党支部、党小组后,大家都觉得太低了,起码也得跟大多数男干部一样,定在28斤吧。

可领袖们却坚持说够了,不用改了,就这样,按照他们自己报的标准,开始发粮食券了。

领导们都带头节省了,中南海的人也跟着减少了粮食定量,大家纷纷勒紧裤腰带过日子,吃得少了,但肚子越来越空,营养也越来越差。

为了在有限的粮食里尽可能补充点营养,填饱肚子,食堂大师傅们和干部们也是绞尽脑汁,想尽办法。

一开始,人们都转向了大自然,开始挖野菜、摘榆钱儿,中南海里种了不少榆树,尤其是墙边,嫩的榆树籽可以吃,人们叫它“榆钱儿”。

师傅们把嫩榆钱儿和到面里,蒸出来的馒头虽然还是二两面,但个头大了些,也能多少填点肚子。

野菜一长出来就被摘光了,这可怎么办?那就自己种!

“扫帚菜”成了当时的热门野菜,这种野菜生命力顽强,枝杈又多又密,撸掉叶子后,一株就是一把天然扫帚,名字估计就是这么来的。

扫帚菜叶子拌上玉米面或白面,蒸熟了也能凑合着吃,从那时起,除了寄宿学校的孩子和在学校订餐的,其他孩子们都被家长带到大食堂,和机关干部、工作人员一起吃饭。

朱德、董必武、李富春、谭震林、陈毅、李先念这些人的孩子,也都得去食堂吃大锅饭。

朱德在这方面的规矩特别严,不仅让孙辈们都去食堂吃饭,还定了几条规矩,不许搞特殊,不能超过大多数人的伙食标准,更不能超过他自己定的量。

他认为,大人享受高级干部的待遇,有点营养补贴也合情合理,但孩子还没为国家和人民做过贡献,就不应该搞特殊。

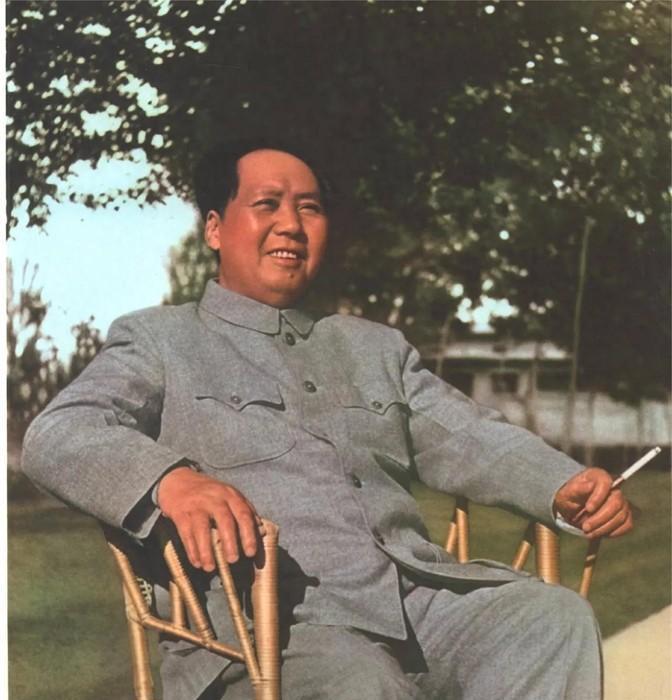

在那个艰难的时期,毛泽东曾创下了一星期不吃米饭、7个月不吃肉、不喝茶的记录,其他几位领袖也跟着他一起戒了肉。

周恩来看着毛泽东日渐消瘦,心里很过意不去,劝他多少吃点肉,可毛泽东一句“你吃了吗?”直接把周恩来问住了。

为了给毛泽东补充营养,中南海负责首长服务的工作人员也是操碎了心,毛泽东不吃肉和蛋,但偶尔会尝尝野味。

工作人员就琢磨着打几只麻雀,或者在中南海里捞点小鱼小虾给他吃,不过,这也不敢经常搞,量也不敢太大,否则毛泽东一样不会吃。

三年困难时期,物资极度匮乏,但勤俭节约、共克时艰的观念却深入人心。

那段历史深深影响了那一代人的生活和想法,他们经历过真正的饥饿,所以对食物格外珍惜,反对浪费。

他们也更能理解劳动人民的艰辛,更愿意为国家和人民的利益做出贡献。

“三年困难时期”虽然过去了,但那段历史留下的精神财富却永远值得我们铭记。