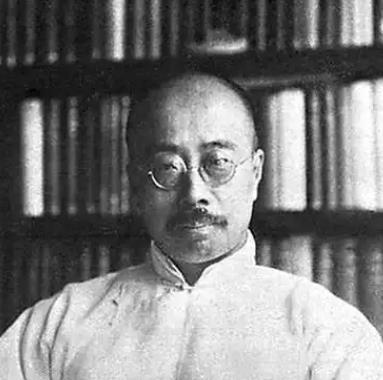

根据李大钊的女婿贾芝所说。鲁迅(周树人)的弟弟周作人与李大钊的关系非常好,两人相处甚得,无话不谈。 北京大学,作为新文化运动的中心,汇聚了一批思想激进、锐意革新的知识分子。 1918年至1920年,周作人与李大钊同为北大教授,并肩站在了新文化运动的前沿,他们共同参与《新青年》的编辑工作,携手创办了《每周评论》。 共同的事业,让两人建立了紧密的联系。 周作人的日记,详细记录了他们频繁的会面、深入的交流。 1920年11月至12月,为了刊物的选题、稿件的编排,他们常常往来书信,更是不时在北大图书馆碰头商议。 在那个思想碰撞激烈的年代,每一次交流都可能擦出火花,激荡人心。 值得注意的是,周作人与李大钊的思想并非完全一致。 周作人深受西方自由主义思潮的影响,主张渐进式的社会改良,强调个人主义与人道主义。 而李大钊则更倾向于社会主义,坚信只有通过革命,才能改变中国社会面貌。 在政治立场上存在差异,但在反帝反封建、提倡科学与民主、批判旧文化与旧道德等方面,周作人与李大钊,却有着广泛的共识。 他们都敏锐地看到了社会的弊病,渴望通过思想启蒙,来唤醒民众的觉悟。 周作人曾坦言,他深受李大钊宣传马克思主义的文章所启发,赞扬李大钊的“思想如电光石火,照彻黑暗”。 这句评价,或许也暗示了周作人,内心深处对革命理想的某种向往。 真正的考验,出现在1927年,共产党人和进步人士遭到逮捕和杀害,李大钊,作为中国共产党的重要领导,自然成为了眼中钉。 危急时刻,周作人挺身而出,不顾个人安危,毅然将李大钊的儿子李葆华,藏匿于自家位于八道湾的住宅。 在那个恐怖的年代,窝藏共产党人的家属,是冒着极大的风险。 周作人要承担来自国民党特务的威胁,还要提防邻里之间的告密。 为了帮助李葆华安全脱险,周作人可谓是费尽心思。 通过沈尹默等朋友的帮助,为李葆华伪造了身份,将其化名为“杨震”,并设法送往日本留学。 为了筹集李葆华的路费,周作人甚至不惜,变卖自己珍藏多年的敦煌写经。 要知道,敦煌写经是极其珍贵的文物,对于一个以研究,古典文学为生的学者来说,变卖藏书无疑是忍痛割爱。 李大钊牺牲后,他的遗孀赵纫兰生活陷入困境。 赵纫兰是一位传统的中国女性,没有什么文化,也缺乏谋生技能,带着年幼的子女,日子过得非常艰难。 1932年,赵纫兰走投无路,向周作人发出了求助,周作人深知李家的困境,他四处奔走,联合胡适、蒋梦麟等北大师生,共同发起募捐活动。 经过数年的努力,他们终于将李大钊,遗留下来的藏书陆续售出,所得款项全部用于维持李家的生计。 即便在抗战期间,日军占领北平后,周作人仍然没有忘记李大钊的遗孤。 1939年,他冒着被日伪当局发现的危险,秘密帮助李大钊的子女转移至延安。 当时周作人已经出任伪职,他的任何举动,都可能受到日本人的监视。 历史的吊诡之处在于,周作人正是因为在抗战期间出任伪职,而备受争,。他“下水”了,成为了人人唾弃的汉奸。 关于周作人“下水”的原因,至今众说纷纭。 有人认为他是为了保全家人,有人认为他是,为了保住北大这所文化圣地,也有人认为,他是迫于生计的无奈之举。 无论出于何种原因,周作人投靠日伪政权,都是一个不争的事实。 令人疑惑的是,周作人在出任伪职的同时,似乎又暗中,与中共地下党保持着联系。 他的儿子周丰一曾透露,周作人暗中通过,中共地下党,掩护进步学生,甚至资助李星华(李大钊的长女)前往延安。 著名学者贾芝也曾回忆说,抗战时期,他奉命前往延安,周作人得知后,特意托他向毛主席问好。 在出任伪职期间,还尽力保护了李大钊的遗物。 保存了李大钊的部分遗稿,在抗战胜利后,将其托付给了中共地下工作者。 还多次撰文驳斥,日本媒体对李大钊的污蔑,称李大钊的牺牲是“求仁得仁”。 周作人的一生,充满了矛盾与悖论。 既是新文化运动的旗手,又是晚节不保的汉奸;既同情革命,又坚守改良;既帮助过共产党人,又为日本人效力,是一个复杂而多面的人物,难以用简单的善与恶来评判。 学者钱理群认为,周作人对李大钊的帮助“超越了政治立场”,体现了中国传统文人,“士为知己者死”的道义精神。 贾芝的回忆录也强调,周作人“是朋友中出力最多的一个”。 当然,也有人将周作人与鲁迅进行对比。 鲁迅与李大钊之间也存在深厚的友谊,但在李大钊遇难之际,鲁迅远在上海,未能直接参与救援。 相比之下,周作人身处北平,所承担的风险更大,所付出的努力也更多。 在评价历史人物时,不能简单地贴标签,而要将其置于特定的历史背景下,进行全面而客观的分析。 周作人的一生,或许永远无法盖棺定论。 参考资料: 贾芝. (1995). 贾芝回忆录. 北京: 中国文史出版社.