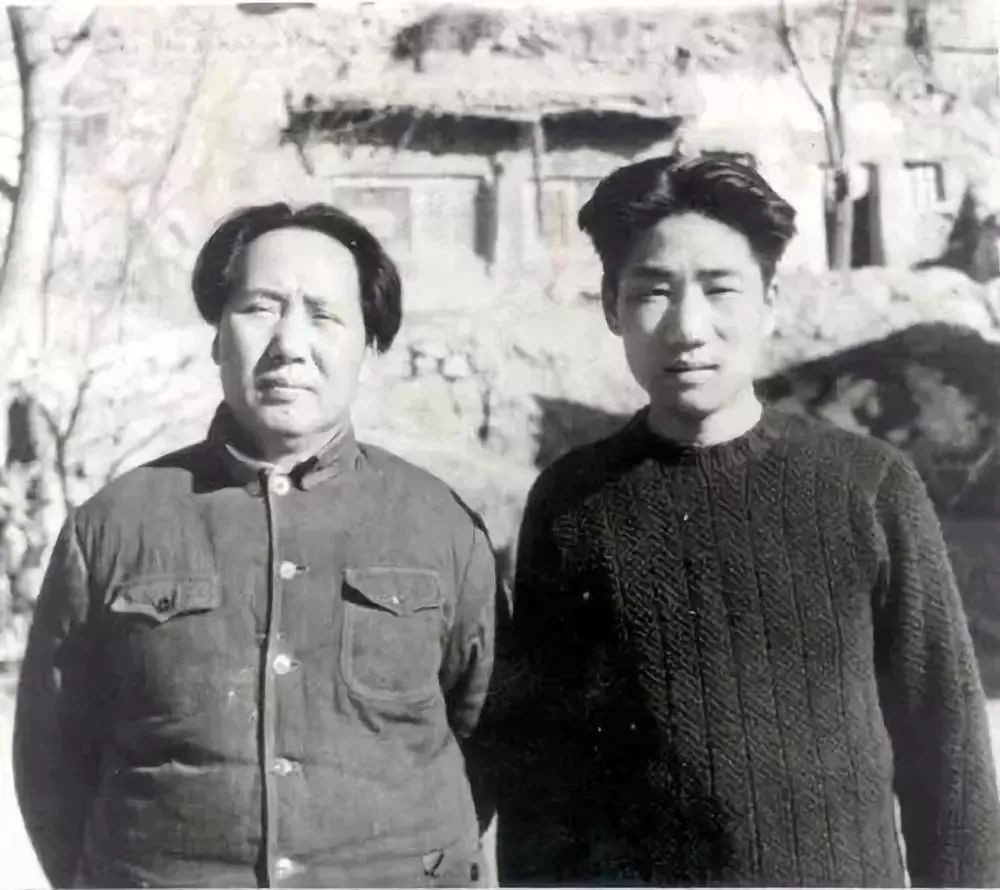

1949年,渡江战役打响前,一名老太太来到陈赓部队找儿子,听到她说出儿子的名字后,陈赓大惊:"这不是我们师长吗?" 1949年3月,陈赓兵团的战士们已经连续行军21天,前后作战20天。他们不畏严寒,不惧风雨,一路南下,向着长江天险挺进。 即便是瓢泼大雨,他们也毫不停歇,一鼓作气打下了安徽和湖北的多座城市。 陈赓兵团的将士们来到了湖北麻城城下,这里是当年鄂豫皖苏区红四方面军的根据地。十四年前,这里曾是红色力量蓬勃发展的地方,如今故地重游,战士们依然能感受到这片土地上留下的革命印记。 此时的麻城,敌人有176师的部分守军,以及一千多名保安团成员把守。守敌四处宣扬城防固若金汤,这让附近的地痞恶霸和地主纷纷躲进城中。 然而事实证明,敌人的工事不堪一击。我军炮火仅仅打了三十多分钟,就彻底摧毁了守敌的防御工事,部队一个冲锋就冲进了城中。 这个季节的湖北天气多变,上午艳阳高照,转眼间就是暴雨倾盆。甚至有时上午还热得让人冒汗,下午就飘起了冷冽的雪花。 陈赓考虑到部队将要与白崇禧集团作战,特意要求部队提前适应稻田行军。他深知麻城是老区,当年参加红军的青壮年不在少数,所以提前下令部队,如果遇到红军家属询问亲人下落,一定要注意回答的态度和方式。 就在这时,部队经过城北一个叫"大河铺"的集镇,街上人来人往,十分热闹。一位老太太拄着拐杖在街边摸索前行,双目失明的她一边敲打着地面,一边扶着墙壁缓慢前进。 老太太不停地向路人打听:"红军回来了吗?谁是红军?"沿途的战士听到后,立即上前搀扶。虽然部队早已改称八路军和解放军,但战士们还是回答说:"我们就是红军。" 这位老太太说出了一个令人心碎的故事。她的儿子在少年时期参加红军,长征开始后随部队离开。而留在家乡的亲人惨遭敌人报复,丈夫和两个儿子都被残忍杀害,房屋也被付之一炬。 十多年来,她在村民的帮助下四处逃难,因日日以泪洗面,双目渐渐失明。她说,原本人丁兴旺的村子,如今只剩下六户人家。每一句话都让人听了心如刀绞,每一个字都诉说着战争给普通百姓带来的深重灾难。 老太太颤抖着说出了儿子的名字:"徐其孝"。这个名字一出,周围的战士们立即沸腾了起来。 这个名字在陈赓部队可谓是无人不晓,1928年,年仅14岁的徐其孝就加入了童子团。两年后,这个少年正式成为一名红军战士。 在红军队伍中,徐其孝这样的红小鬼并不少见。他们在部队中接受教育,学习打仗,逐渐成长为独当一面的指挥员。 1935年,徐其孝已经成长为红31军的营政委,随部队参加长征。这一走,就与家乡阔别了十四年之久。 抗日战争爆发后,徐其孝跟随陈赓将军转战山西。在这片抗日的热土上,他担任了决死队大队长,带领战士们与日军展开了殊死搏斗。 战士们立即将这个消息报告给了陈赓。陈赓听后,立即安排人将老太太接到司令部。 陈赓深知,在这片红色的土地上,有太多这样的故事。早在进入麻城之前,他就反复叮嘱部队,对待寻亲的群众一定要热情。 "不能简单地说'死了'或'埋在某处',这样的话会伤害群众的感情。"陈赓的这番话,在部队中广为流传。他要求战士们即便不清楚情况,也要说"帮您打听打听"或"我去问问首长"。 就拿陈赓部队的第14军军长李成芳来说,他的老家就在湖北麻城。当部队重返故里时,他请假回乡探亲,却发现家乡已经面目全非。 在陈赓的指示下,当地组织立即对老太太展开了妥善照顾。他强调军属不能再过着流离失所的生活,住房和生活补助都要及时安排到位。 与此同时,司令部的电话打到了38师。当徐其孝得知母亲找来的消息后,立即放下手头的工作,朝兵团司令部赶来。 这一刻,注定将载入军史。一个白发苍苍的老母亲和一位位居师长的儿子,这对分离了十四年的母子终于重逢。 这样的场景在麻城并不罕见。1949年的春天,随着解放军的胜利进军,不少参军的游子得以与家人团聚。 在解放战争期间,徐其孝从一名普通红军战士成长为陈赓兵团第13军38师师长。他带领着原386旅的老底子,成为中原野战军最强的精锐部队之一。 从上党战役到洛阳血战,再到淮海战役阻击黄维兵团,徐其孝的部队始终冲锋在前。这位曾经的红小鬼,用一次次的浴血奋战证明了自己的指挥才能。 在一次采访中,记者请徐其孝谈谈他的从军经历。他二话不说,解开了自己的衣服,露出了满身的伤疤。 "这些伤疤,全都在身体的前面。"徐其孝说,"谁要是伤疤在后面,那就是逃兵。" 母子重逢后,徐其孝并没有停留太久,而是再次奔赴前线。直到全国解放后,他才有机会将母亲接到身边安享晚年。 即便在和平年代,徐其孝依然保持着战士本色。1979年,已经是成都军区副司令的他,已是满头白发,却依然请战参加对越自卫反击战。 这位将军一生都保持着低调的作风,很少接受记者采访。他的事迹,更多是通过战友们的口述才得以流传。