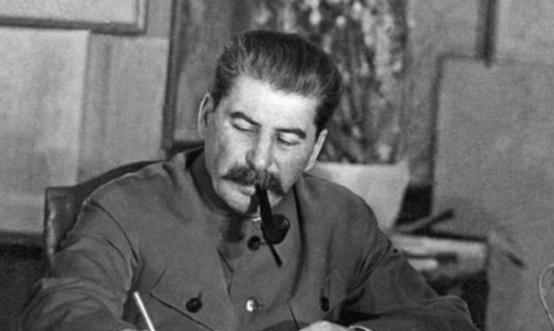

1961年,斯大林坟墓被挖开,军官们将其从水晶棺中抬了出来,迅速剥去他军服上的金纽扣,换上铜纽扣,随后将他装入一口普通棺材,这到底怎么回事? 1961年的莫斯科,红场依旧庄严肃穆,但在克里姆林宫的围墙之内,一场不同寻常的行动正在悄然展开。 卫兵的脚步声在空旷的广场上回荡,而在列宁墓后方,几名军官正悄无声息地聚拢,等待那一刻的到来。 躺在水晶棺中的斯大林,曾经是这个国家最具威严的声音,他的目光深邃,命令铁血无情。 斯大林用钢铁意志塑造了苏联的工业与军力,也用肃反和恐怖让整整一代人噤若寒蝉。 如今,他的尸体即将被移走——从与列宁并列的“神坛”,移入克里姆林宫墙下那块普通的墓地。 而做出这个决定的,正是他一手提拔起来、却最终亲手“埋葬”他荣光的继任者:尼基塔·赫鲁晓夫。 在列宁墓中长眠八年的斯大林,并未迎来永久的安息,赫鲁晓夫已秘密筹划这场行动数月,这不仅是一场政治清算,更是一场关于苏联未来方向的象征性宣示。 午夜时分,棺材的盖子被悄然打开,几名军官屏息凝神,将那具熟悉而又令人畏惧的遗体从水晶棺中抬出。 昏黄的灯光下,斯大林身上的军装依旧整洁,金色的纽扣闪着微光,仍旧象征着一种无声的权威。 但这份权威,在军官手中迅速被剥离,金纽扣被一颗颗取下,替换成了暗哑的铜扣。 赫鲁晓夫没有出声,只是站在一旁,冷冷注视着这一切,这不是单纯的服饰更换,而是一场象征意义深重的“去神化”。 接着,斯大林的遗体被装入一口毫不起眼的木棺中,没有水晶的光泽,没有红绸的包裹,只是一口普通得再不能普通的棺材,如同一个在历史中默默死去的普通人。 赫鲁晓夫之所以选择在红场阅兵前夜进行这一行动,绝非偶然,那一夜,红场因为次日的大型彩排,已被部分封锁,内部人员流动控制极严。 借助这一“借口”,苏共高层和特工部门得以悄然完成行动。 第二天早上,红场恢复如常。 列宁墓中少了一个身影,但表面上却无人察觉,一切的恢复都精确到厘米,甚至连棺材的位置、墓室的光线都被重新调整,以避免引起注意,只有极少数人知晓。 从此之后,列宁独自“守望”着红场,而斯大林则被安置在克里姆林宫墙下,与其他苏共高层人物埋在一起,成为一名普通的“列宁主义战士”。 这场“移棺行动”的背后,是赫鲁晓夫更广泛的“去斯大林化”运动。 在1956年的苏共二十大上,赫鲁晓夫就曾大力批判斯大林,称他“个人崇拜膨胀、滥用权力”,导致了苏联社会的大规模恐怖与压抑。 虽然当时许多党内老干部仍对斯大林心存敬畏,但赫鲁晓夫清楚,这种阴影如果不及时驱散,苏联永远走不出“红色恐惧”的牢笼。 赫鲁晓夫并非否定斯大林的一切,他多次在讲话中承认,没有斯大林,苏联或许无法在二战中击败纳粹,也无法迅速完成工业化。 但他同样指出,斯大林的专制统治对苏联人民造成了极大伤害,数百万无辜之人死于肃反、流放、饥荒与清洗。 因此,“让斯大林回归普通人”的象征意义远大于实际行动,他不再与列宁比肩,不再象征一个时代的“神”,而是被还原为一个有功也有过的领导者。 赫鲁晓夫甚至下令:今后不得再举行斯大林诞辰纪念活动,其著作在高校和干部学校中的使用也将受到限制。 苏联社会对此事件的反应,表面平静,实则暗流涌动。 老一辈军人和干部中,许多人心中依然对斯大林怀有敬仰甚至敬畏,认为他在动荡年代中维系了国家统一,是“不怕流血的钢铁之人”。 但在更年轻的一代、在知识分子中,赫鲁晓夫的改革与清算反而赢得了某种程度的尊重,国家的强大不能永远建立在压迫之上。 赫鲁晓夫站在这段历史的交界处,用一夜的决断,将斯大林从“神坛”拉回尘世。 (信源:老人报----解密:斯大林遗体为何突然从列宁墓中迁出?)