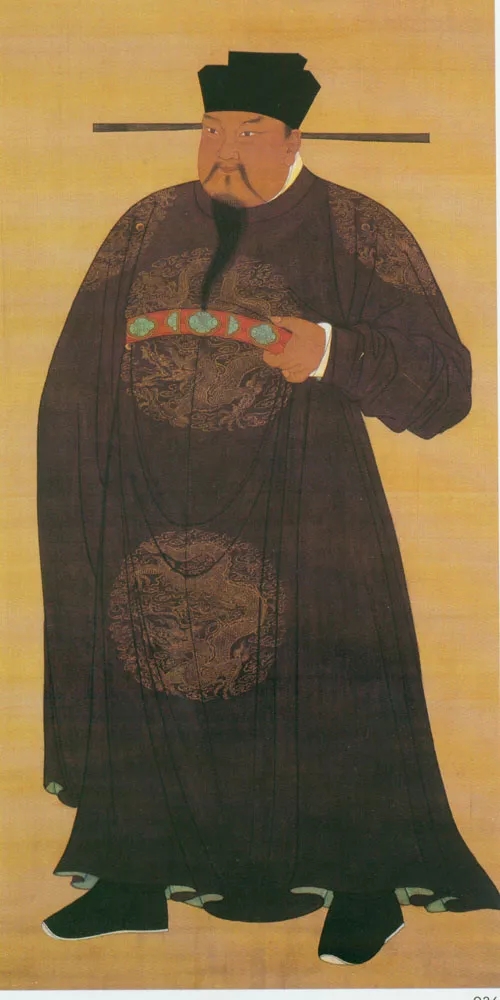

公元976年,50岁赵匡胤毫无征兆地暴毙。他有2个儿子,一个25岁,一个17岁。但就在他去世后,他的皇后,却跑去对小叔子赵光义说了一句话,就这样,37岁赵光义成了宋朝第二任皇帝。

赵匡胤去世的消息,如同一块石子投入了宁静的湖面,引发了一连串的涟漪。宫中的大臣们、将领们都开始忙碌地行动,有的为了稳定朝局,有的则是心怀叵测。赵光义得知哥哥去世的消息后,迅速做出决策,他知道,这是一个千载难逢的机会。

他立即召集了手下的将领和士兵,准备了充足的兵马,带兵入宫。宋皇后意识到,自己根本没法和赵光义抗衡,为了赵德芳的性命,她只能忍痛点头称臣。

宋朝建立后,宋太祖赵匡胤为铲除割据政权,完成统一中国的大业,与其主要谋臣赵普,参考后周显德二年(955)北部郎中王朴所献“平边策”,制定了“先南后北”的统一战略,准备首先削平南方割据政权,在取得南方雄厚的人力物力后,再集中力量对付北面的强敌辽国,消灭北汉。

北汉依仗辽国的支持,经常南下骚扰宋境,双方冲突始终未断。宋太祖虽然确定了“先南后北”的统一方针,但在平定南方各国的过程中,因北汉比较弱小,且处于战略要地河东,为阻遏其来袭,宋军常对北汉以攻为守,发动多次进攻,准备相机进取。

早在宋乾德元年(963)七月,赵匡胤在平定荆湖谋伐后蜀之际,就曾派安国节度使王全斌等进入北汉边地。北汉向辽乞援,欲和宋分庭抗礼。王全斌等则乘辽尚未发兵,夺占北汉乐平(今山西省昔阳县),并攻打辽(今山西左权县)、石(今山西离石县)二州。次年正月,宋军再次进攻辽、石等州,辽州刺史杜延韬降宋,北汉再次向辽告急。辽帝耶律璟发骑兵6万驰援,将宋军击退。

宋开宝八年(975)十月,南唐已平,宋太祖再兴北伐之师,并准备收复燕云。次年八月,派侍卫马军都指挥使党进、宣徽北院使潘美等分率五路军马云集太原城下,与北汉军和来援的辽军展开激战。不料,宋太祖赵匡胤驾崩,其弟赵光义继位,因国丧之故,遂于十二月召回北伐之师。至此,宋太祖遣军进攻北汉的战争,均因辽军援阻,未获成功。

太平兴国四年(979)正月,宋太宗决定再次进军北汉,并采取攻城阻援的作战指导,其部署是:潘美为北路都招讨制置使,率军攻太原;云州观察使郭进率军赴太原北石岭关(今山西忻县南),阻击从北面增援的辽军;孟玄莆率军驻泊镇州,阻击从东面增援的辽军;宋太宗赵光义亲率主力一部出镇州(今河北正定),牵制幽州的辽军大规模西援或南下。

北汉主刘继元闻宋大兵压境,急遣使赴辽求援。辽帝命南府宰相耶律沙为都统,冀王敌烈为监军,率兵援救北汉。三月十六日,耶律沙率军日夜兼程进至白马岭(今山西盂县东北),与郭进阻援部队相遇,两军隔大涧对峙。耶律沙打算等后续部队到齐后再战,敌烈等认为立即进攻有利,于是抢先渡涧进攻宋军。郭进军乘其半渡,突然出击,斩敌烈等五员大将,歼敌万余人,辽军余众仓皇逃走。北院大王耶律斜轸率军赶到,万箭齐发,宋军始退。北汉再次派人向辽求援,但使者都被郭进军捉住杀掉。

宋军打援获胜,乘势全线进攻。四月中旬,宋军攻下盂县、隆州、岚州等地区后,宋太宗率军至太原,以数十万大军,集兵围城。四月二十四日夜,宋太宗命宋军诸将攻城,未果。五月初一,宋军再次急攻城西南隅,陷其护围羊马城,北汉宣徽使范超出降。初三,宋太宗至城西北隅,北汉马步军都指挥使郭万超等先后出降。

初四,宋太宗至城南,再次招降,同时挥军猛烈攻城。远在代州(今山西代县)的北汉驸马都尉贞俊向辽帝告急,耶律贤因辽军在白马岭新败,不能再发救兵。这时,宋太宗下令决汾水灌城,使太原城内一片汪洋。刘继元在外无援兵、内无斗志的情况下,于五月初六出城投降。宋太宗命刘保勋主持太原政务,封刘继元为右上将军、彭城郡公。同时考虑太原城坚难克,为根除割据之患,将太原城彻底摧毁。

至此,北宋消灭北汉之战以宋军的胜利告终。

从北宋统一战争的全局来看,宋灭北汉之战所以能取得胜利,首先北宋王朝根据政治、经济、军事各个方面的情况,决定了先南后北、先弱后强、各个击破的战略方针。当时,北方的北汉得到辽的支援,军事力量较强。根据这种南弱北强的形势,从弱处下手,对南方7个政权各个击破之后,为宋灭北汉战争取得胜利,从战略上创造了有利条件。