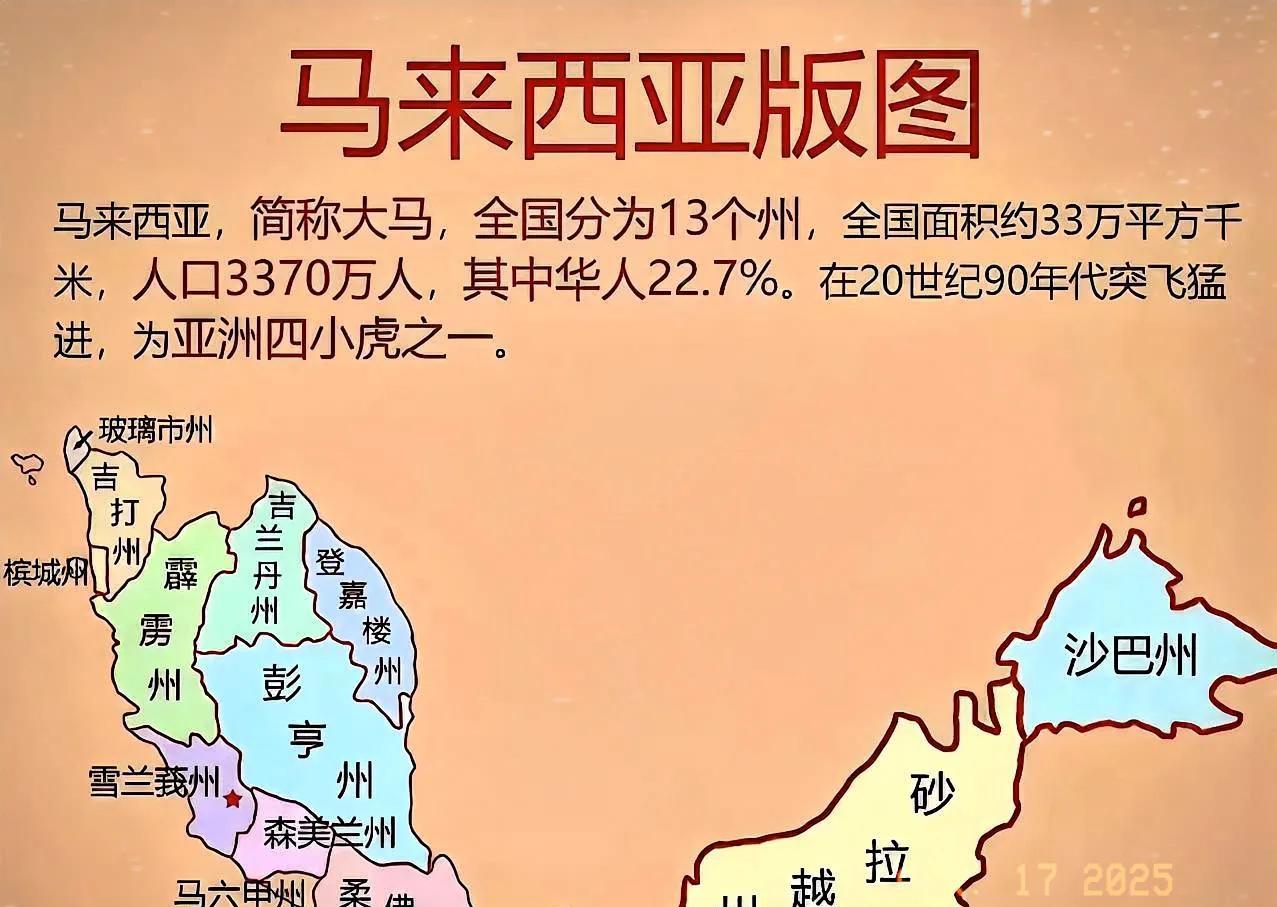

马来西亚的华人确实很让人暖心。 世界上有这么多华人,只有马来西亚的华人不忘本、记得根,心里还装着自己的祖国。 马来西亚有近700万华人,占整个马来西亚人口的22%左右,是马来西亚第二大族群。 在吉隆坡茨厂街的百年茶室里,满头银发的林阿婆用闽南语哼着《爱拼才会赢》包肉骨茶粽,墙上的老黄历标注着"冬至大如年"——这幕场景让无数中国游客恍如穿越时空。当东南亚多国华人逐渐模糊了文化坐标,马来西亚华人却在祖辈的牌位前完整保留着二十四节令鼓的节奏,他们用三代人建立的1283所华文小学、81所独立中学,在赤道边缘筑起全球最完整的中华文化生态圈。 有人质疑这是"文化化石",却看不见槟城街头巷尾的活态传承。每逢中元节,槟城华人街区会突然"长"出上千座纸扎神龛,工匠们用竹篾扎出三米高的郑和宝船模型,孩子们举着电子莲花灯穿梭在粤剧戏台间。这种传统与现代的魔幻交融,在东南亚绝无仅有。更令人震撼的是,这些习俗不是旅游表演,而是真正流淌在生活血液里的文化基因。 但这份坚守背后是三代人的血泪史。1948年英国殖民政府颁布《巴恩斯报告》,企图用英语学校取代华文教育。当时华人矿工们把最后一口铁锅捐给华校,女人们典当嫁妆筹钱买课本。1969年"五一三事件"后,政府推行新经济政策压缩华人生存空间,华商们却把利润的15%固定投入文化基金会。正是这种近乎悲壮的守护,让马来西亚成为海外唯一具备从小学到大学完整华文教育体系的国家。 当新加坡推行"去方言化"政策时,马来西亚华人坚持在课堂上教繁体字;当印尼华人被迫改名换姓时,这里的宗亲会仍在修订族谱。但他们的文化认同远比想象中复杂——既能用地道福建话背诵《三字经》,也能用流利马来语参加国会辩论;既在中秋节给友族邻居送月饼,也在开斋节穿上纱笼做客马来家庭。这种独特的"文化多棱镜",恰恰证明传统不是封闭的保险箱。 走在马六甲鸡场街,明朝样式的骑楼里飘着海南咖啡香,马来少年用华语向游客介绍三保井传说,印度裔店主正在学习用毛笔写春联。或许这才是马来西亚华人最珍贵的贡献:他们用两个世纪证明,文化传承不需要对抗现代文明,族魂守护不必排斥多元共生。就像他们独创的"二十四节令鼓",既敲击着黄河的浑厚,又震荡着马六甲海峡的潮声。 此刻在槟城韩江中学,十五岁的陈美玲正在准备《郑和下西洋》历史剧,她扮演的马来苏丹妃子要用文言文朗诵朝贡表文。当被问及身份认同时,少女狡黠一笑:"我是会说五种语言的榴莲——外壳带刺,内心绵软,每个瓣膜都藏着不同滋味。"这个问题,或许每个马来西亚华人都有属于自己的答案。 您可曾想过,当我们在讨论文化传承时,是否忽略了最关键的载体是活生生的人?下期将带您探访砂拉越雨林深处的华文学校,看看那些划着独木舟上学的孩子们,如何在热带雨林里续写《千字文》的故事。这样的文化坚守,是否值得我们点个赞继续传递?#马来西亚# #马来西亚知识# #马来西亚故事# #我的宝藏兴趣#“”