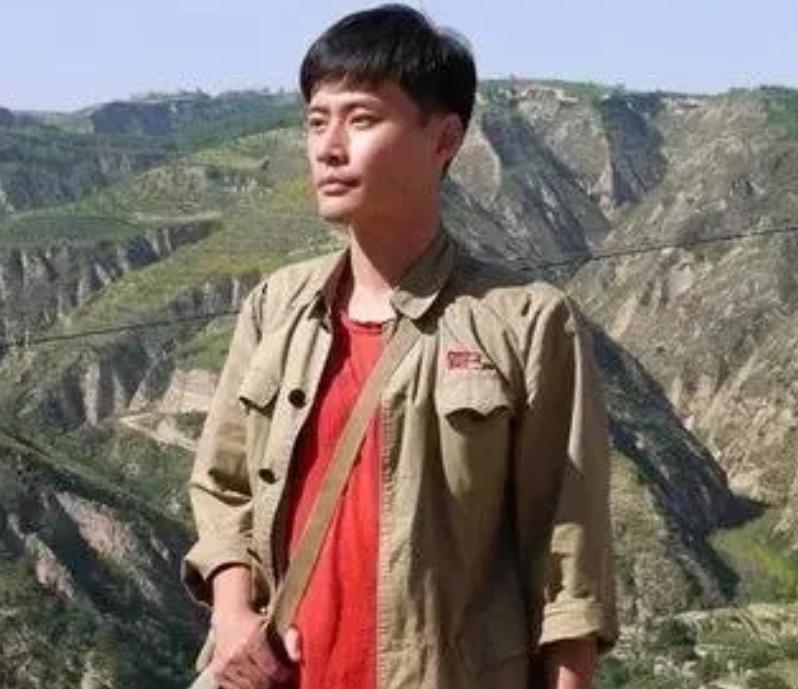

1973年,知青刘朝旭被推 荐上大学,临走时去找队长告别。没想到,在他家窗前,听到里面队长说:“朝旭要走了,去给他借点路费吧!”队长媳妇说:“你上次卖了羊皮袄才凑够给知青买锅的钱,现在让我上哪儿借!” 1969年,一批来自城市的年轻人响应号召来到山西临汾山区插队,刘朝旭便是其中一员。 初到黄土高原时,这群知青面对的是与城市截然不同的生活环境:简陋的窑洞、粗粝的玉米面窝头、繁重的农活。 刘朝旭曾因分不清麦苗和韭菜被老乡善意取笑,但生产队长郭大勇的耐心指导让他逐渐适应了农村生活。 郭队长像对待自家孩子一样关照知青,从手把手教农活到解决生活难题,成为这群年轻人心中最坚实的依靠。 插队第四年,一场意外打破了知青点的平静,某日清晨,刘朝旭发现做饭的大铁锅裂开碗口大的窟窿,米汤顺着裂缝流进灶膛浇灭了柴火。 这口锅是二十多个知青的命根子,没了它连口热饭都吃不上。郭队长闻讯赶来,二话不说套上驴车带着刘朝旭去县城买锅。 两人揣着知青们东拼西凑的十几块钱和珍贵的工业券,顶着日头赶了二十里山路。谁料在供销社门口掏钱时,装钱的羊皮袄竟不翼而飞。 郭队长抹了把额头的汗,转身找亲戚借来钱和票证,硬是把新锅扛回了知青点。 直到1973年秋,刘朝旭才知晓这口锅背后的隐情,那年他获得推荐上大学的机会,临行前想向郭队长道别,却在土坯房外听见夫妻俩的争执。 队长媳妇埋怨:“去年为买锅卖了祖传的羊皮袄,这会儿又要借钱?”郭队长吧嗒着旱烟袋说:“娃娃进城不能让人瞧不起,把攒的白面烙成饼,再煮二十个鸡蛋。” 窗外的刘朝旭红了眼眶,他连夜召集知青凑钱赎回羊皮袄,又怕当面推辞伤了心意,天未亮就背着行李悄悄离开了山村。 这段往事折射出特殊年代里珍贵的人性光辉,据《中国知青史》记载,1973年全国知青工作会议后,中央虽加大安置经费并改善政策,但基层仍存在物资匮乏、管理粗放等问题。 像郭队长这样变卖家当帮扶知青的基层干部并非个例,四川、云南等地档案显示,1972年前下乡知青中43%生活不能自给,许多生产队干部不得不动用集体资源接济。 这种自发互助与1978年国务院提出的“四不满意”形成鲜明对比——国家层面承认政策缺陷,而民间仍涌动着朴素的温情。 刘朝旭的故事在知青群体中颇具代表性,上海知青丁惠民1978年发起联名信反映边疆困境,云南知青罢工事件震动中央,这些集体行动改变着政策走向;而更多普通知青的转折点,往往系于某个具体人物的善意。 当刘朝旭成为企业家后持续资助山村教育,这种跨越时空的善意传递,恰似1975年全国推广的“厂社挂钩”模式,将城市资源与农村需求形成持久纽带。 黄土地上的记忆从未褪色,当年知青栽下的白杨已亭亭如盖,窑洞里斑驳的奖状仍记录着“农业学大寨”的激情岁月。 郭队长坟前的松柏四季常青,山民们至今念叨着那个赎回羊皮袄却不肯留名的知青。 这些零散的生活碎片,拼凑出大时代里小人物的生存智慧——在理想与现实的碰撞中,他们用最质朴的方式守护着人性的温度。 主要信源:(《凤凰资讯》1973年,知青刘朝旭被推荐上大学,临走时去找队长告别)