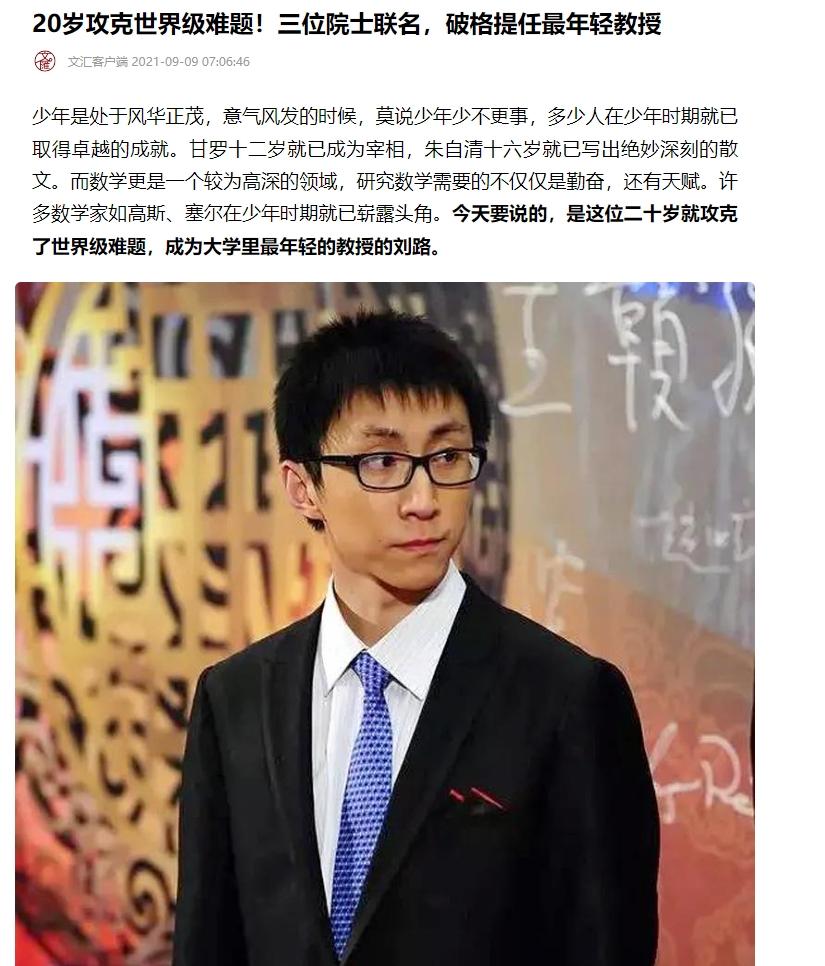

11年前,中南大学大三学生经过自己努力破解困扰国际数学界十七年之久的世界级数学难题,学校为留住人才,花费百万将其破格升为大学教授。 2012年的一天,芝加哥大学数学系教授邓尼斯在整理《符号逻辑期刊》的稿件时,一篇署名"刘嘉忆"的论文引起了他的注意。这篇论文完美地证明了困扰国际数学界十七年之久的"西塔潘猜想"。这个数学难题源自上世纪90年代,由英国著名逻辑学者西塔潘基于拉姆齐二染色定理提出,多年来一直是数学研究领域的重要课题。 邓尼斯仔细研读这篇论文后,对其严谨的推理过程和独特的解题思路赞叹不已。更让他感到意外的是,这篇重要论文在投稿后竟然被束之高阁达八个月之久。这位素未谋面的中国学者展现出的数学天赋,让邓尼斯萌生了强烈的学术交流意愿。他立即给作者发去了邮件,希望能与对方建立联系,但迟迟没有收到回复。 在通过各种渠道打听后,邓尼斯终于发现"刘嘉忆"是一个笔名,论文作者的真实身份是中南大学的在校生刘路。而此时的刘路,已经在准备报考南京大学的研究生了。这个消息很快传到了中南大学的领导层,让他们意识到必须采取行动,留住这位难得的数学人才。 中南大学的应对措施可谓迅速而务实。校方深知,对于一个在数学领域展现出非凡才能的学生来说,最重要的是提供良好的学术发展平台。学校首先安排刘路拜在著名数学家侯振挺教授门下,开启硕博连读的学习之路。这个决定既保证了刘路能够继续深造,又为他提供了一位经验丰富的学术导师。 更为引人注目的是,2012年中南大学做出了一个破格的决定:以百万年薪将尚在读硕士的刘路直接聘为正教授。这在中国高等教育界是极为罕见的。通常情况下,晋升教授需要经过讲师、副教授等多个职称层级,还要满足相应的资历要求。但刘路的特殊才能和重大学术贡献,让学校决定打破常规,为他开辟一条特殊的晋升通道。 这个决定在当时引起了广泛关注。有人质疑如此年轻的学生能否担当起教授的重任,但更多的人认为这体现了中南大学对人才的重视和培养眼光。事实也证明,这个决定是明智的。在获得教授职称后,刘路继续在数学研究领域深耕,陆续发表了多篇高水平论文,在国际学术界逐渐树立起自己的学术声誉。 要理解刘路的学术成就,需要追溯他的成长历程。1989年,刘路出生在大连一个知识分子家庭。在那个年代,大学生是稀缺资源,他的父母都是大学毕业生,这样的家庭背景让周围人对刘路寄予厚望。然而,小学时期的刘路表现平平,成绩始终徘徊在班级中上游,这与人们的期待有着不小的落差。 转机出现在初中时期。当时的刘路开始接触到更加复杂的数学问题,这些问题激发了他强烈的探究欲望。与同学们专注于课本不同,刘路已经开始研究各类数学理论。在图书馆里,他常常一坐就是一整天。图书管理员经常看到这个年轻人伏案写写画画,有时还会主动为他准备一些数学类的参考书籍。 然而,刘路对数学的痴迷一度让父母担忧。当时的他无论是上课、走路,还是在其他时间,脑子里都在思考数学问题。这种专注导致其他科目的成绩出现下滑。刘母曾多次进入儿子房间查看,发现他确实在认真学习,但成绩却不见起色。经过与老师沟通,他们逐渐理解了儿子的学习方式,虽然不太认同,但也选择了支持。 在初中阶段,刘路就完成了阅读《古今数学思想集》这样的高难度数学著作,这本书通常是大学数学系学生都会觉得困难的教材。到了初三,他意识到要进一步深造就必须考上好高中。凭借着多年钻研数学培养出的缜密思维,刘路开始系统复习各科知识,最终考入当地重点高中。 高中时期的刘路依然保持着对数学的浓厚兴趣。尽管成绩又回到了班级中游,但他始终坚持自己的研究方向。高三时,他再次调整学习策略,最终以超出一本线56分的成绩,成功考入中南大学应用数学专业。选择这个专业是一个折中的决定,既考虑到就业前景,又不违背他对数学的热爱。 在中南大学的求学期间,刘路的表现引起了同学和老师的关注。他的学习方式与众不同,经常能在图书馆一待就是一整天。室友们都说他是"数学疯子",但私下里都很佩服他的专注和毅力。教授们也经常在课后与他讨论学术问题,被他独特的思维方式所折服。 转折点出现在大二那年,一次课堂上老师提到了"西塔潘猜想"。这个困扰国际数学界多年的难题立即吸引了刘路的注意。2011年10月26日,在图书馆研究了一整天后,他突然找到了证明的关键突破口。随后的两个月里,他将思路整理成英文论文,用笔名"刘嘉忆"投稿到《符号逻辑期刊》。 成为中南大学教授后,刘路并没有停下探索的脚步。他在教学中发展出独特的育人理念,注重培养学生的数学思维能力,而不是单纯追求解题技巧。他经常鼓励学生多思考、多探索,把自己的经历作为案例与学生分享。 刘路的成功不是偶然的。从初中到大学,十多年如一日的专注与坚持,加上对数学的纯粹热爱,造就了这位年轻的数学天才。