宇树摔倒,天工夺冠,首场人形马拉松之后

4月19日,当天工Ultra、松延动力N2与行者二号等人形机器人相继冲过终点线,号称“全球首个人形机器人半程马拉松”的北京亦庄人形机器人半程马拉松正式落下了帷幕。

天工Ultra夺冠瞬间 来源:北京亦庄

根据最终到达时间,叠加中途更换机器人的扣时,冠军由跑出2小时40分24秒的天工Ultra夺得,它来自北京人形机器人创新中心,亚军是松延动力N2,季军为卓益得机器人旗下的行者二号。

从现场来看,大众热情空前,不仅观众人山人海,媒体区同样人满为患,到场记者超过700人。不少媒体在现场调侃:“普通马拉松到后半段现场都散了,这场却是等机器人冲刺的人最多。”

然而,在这场热闹的“科技秀”背后,质疑声却始终没有停歇——企业参与热情不高、机器人频繁摔倒、完赛率极低等问题,为这场半程马拉松蒙上了一层阴影。

有具身智能从业者坦陈:“我都不知道搞这种马拉松有什么意义?”

这或许正反映了行业对人形机器人“爱恨交织”的复杂情感:

一方面,人形机器人被寄予“下一个万亿赛道”的厚望,产品迭代飞快,技术边界不断突破,没有人想错过这波堪称“最大科技浪潮”的风口;

另一方面,在“商业化量产”口号频出的当下,双足人形机器人在真实环境中的能力与稳定性仍远未达到预期。行业亟需寻找商业化落地路径,不少业内人士坦言:如果资本与公众预期过高,明后年或将面临“泡沫破裂”,反而拖慢进展。

实际上,对这次人形马拉松的质疑,本质上也是对整个行业的疑问:人形机器人究竟有没有价值?它是科技泡沫,还是即将落地的“新物种”?而这些疑问,既来自公众与投资人,也来自行业内部。

企业为何热情不高?

从参赛企业数量来看,这次比赛并不算“热闹”。

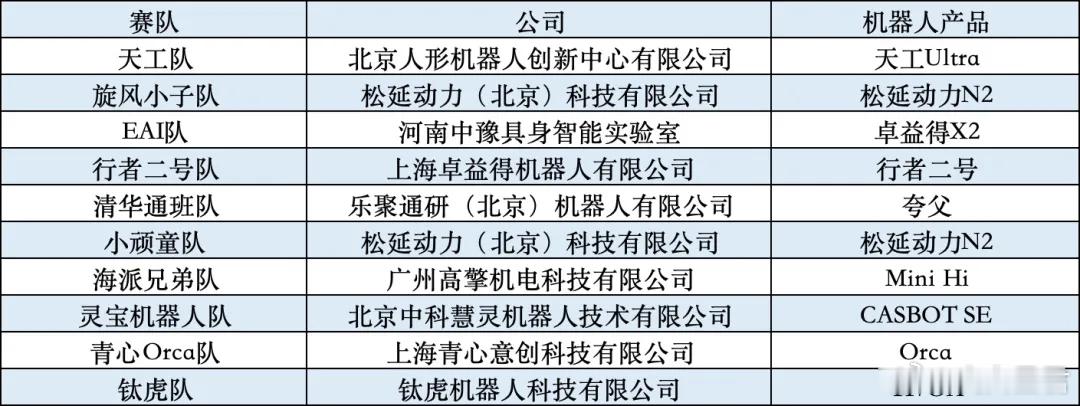

根据官方资料,约有10支队伍来自主流人形机器人企业,并均使用自研产品出赛。其中,松延动力与卓益得各派出两支队伍,也就意味着仅八家企业真正参与了此次赛事。

尽管有优必选和小米机器人联合成立的北京人形机器人创新中心、松延动力与华为合作的乐聚机器人等明星企业,但这份名单确实太短:其中既缺少近期大热的宇树与众擎,曾在河西走廊玉门展示长距离、复杂地形奔跑的星动纪元也不在,有科技巨头背书,大家给予厚望的小鹏机器人同样并未出席……

其中的原因,大概主要有两点“不愿”与“不能”:

1、秀双足移动技术的“肌肉”并非当前主线任务

本次马拉松主要测试的是双足移动能力。但对多数人形机器人企业而言,眼下的重点在于精细操作能力,即上半身的手眼脑协同,这才是打开商业化场景的关键。因此,对于展示下肢能力的马拉松,许多企业缺乏兴趣。即使表现出色,也难转化为商业价值;若表现不佳,更可能拉低估值。

再者,准备比赛需要消耗大量人力物力。当前多数企业正集中资源在试点场景与小批量交付上,实现“自我造血”。相比之下,马拉松更像是“吃力不讨好”。

“轮式在绝大部分工业、服务业场景就能满足需求了,今年我们的重点肯定是轮臂式机器人的试点落地。双足只能说是为未来储备的技术。”有人形机器人企业CEO透露。

2、无法完赛,担心被“公开处刑”

目前来看,人形机器人的双足技术仍不成熟。要想在复杂地形下连续奔跑21公里,不仅对感知与控制系统提出极高要求,硬件稳定性也无法达到期待。许多企业干脆选择不参赛,以免当众“翻车”,影响品牌与融资节奏。

有企业向高工人形机器人透露:“他们就是跑不下来,一开始想报名,后来就退了。”

这两方面的焦虑,让本次马拉松的参赛企业寥寥,大家自然也会产生对马拉松意义的质疑。

机器人选手们表现不佳,引发失望

机器人在赛场上的表现,也并不令人满意,引发了公众对人形机器人“落地进度条”的质疑。

首先是完赛率极低:20支队伍中,最终完赛仅5支,完成率仅为25%。多数队伍甚至没跑到13km。这一方面是因为机器人速度不及人类,另一方面则是频繁损坏所致。

其次,多数人形机器人依赖人工遥控与引导,需技术人员随行监控、维修与换电。即便如此,机器人在步态、稳定性方面仍然表现不佳,频繁摔倒,甚至“瘫痪”退赛。

例如使用宇树机器人的队伍,在开场就遭遇机器人摔倒与偏航的问题,没有顺利完成比赛。为此,宇树在赛后发布声明澄清:官方并未参与本次比赛,是客户购买产品后,用自己的算法参与比赛。

这些问题,业内并不陌生。现实中,不仅双足行走尚不成熟,精细操作能力也存在稳定性、效率与泛化能力的诸多挑战。只是在展会或demo中,这些缺陷可被隐藏;而在公众场合,则暴露无遗。

总结来看,这场马拉松所带来的失望,本质上是对“人形机器人神话”的降温:人们需要接受一个现实——这项技术,仍在从实验室向工业品转化的过渡期,需要时间、需要耐心。

一场“揭短”也是一场进步

尽管争议不断,但这场人形机器人半程马拉松,仍有其积极意义。 从技术角度看,真实复杂环境中长时间运行,正是对机器人系统的最佳打磨方式。 北京人形机器人创新中心·具身天工事业部负责人刘益彰在接受采访时表示: “如果将参加这次马拉松当成打磨产品的手段,而非目的,其实对天工未来的开发会更有益,而不是仅仅为了炫技。我们在准备这次马拉松时,发现了许多机器人的不足,想办法解决了,以后就迁移到别的落地场景中。 例如在关节电机上,面对超长距离和超长时间连续运转,关节散热是人形机器人要面临的最大难关。在有限的体积内确保大扭矩输出的同时,控制电驱关节不因过热而影响性能,我们这次解决了这个问题,那未来天工在对稳定性、节拍要求更严苛的工业场景,其实也能顺利运作。” 从大众的角度而言,这种大型的公开活动有利于人形机器人在社会中的接受度,未来人形机器人在进入工作场景、服务场景甚至家庭时,能更快形成人机共融的生态。 包括许多从业者就曾表示,即使人形机器人有足够的能力,他们依然很抵触与机器人共同工作与生活。个中原因其实很简单,人类接受一项技术是需要时间与成本的,尤其这项技术对他/她具有安全上的威胁性。 在这次马拉松的直播中,由于人形机器人的仿生性,我们能够观察到公众对人形机器人自然地投射了对人的情感与关怀,无论是为其加油呐喊,还是表达对机器人的喜爱,这其实是人机共融的开端:将其接受为自己生活的一部分。

结语

尽管这场半程马拉松暴露了大量问题,也引来了不少批评,但从产业发展的角度来看,它未尝不是一次必要的“揭短”。

技术的成长,从不靠粉饰太平。

当泡沫退潮,才是技术与产品真正打磨的开始。今天的人形机器人,也许还在磕磕绊绊地学习走路,但每一次跌倒、每一次重启,都是通往大规模商业化的必经之路。