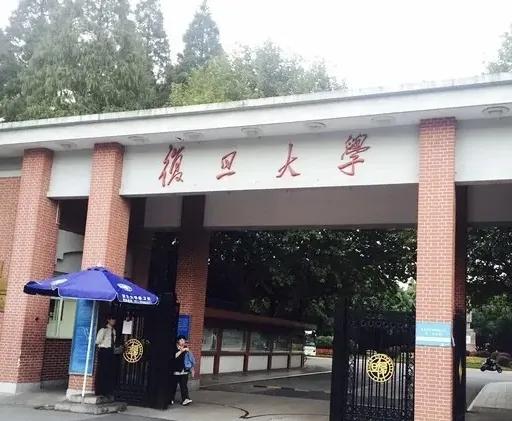

名校争先恐后成立新学院为哪般?复旦大学近日又成立3个创新学院: 1,成立智能材料与未来能源创新学院布局发展变革性材料未来学科 2,高质量推进建设智能机器人与先进制造创新学院,实现从1到100的跃迁 3,未来信息创新学院成立聚焦国家重大需求,面向经济主战场 这不是复旦一所学校这么做。北大,上交大,南京大学等都这么做了。为何各名校纷纷改组或者成立新的学院?尤其是跟新能源,人工智能和交叉学科相关的? 这表面看是追逐热点,实则是在为未来布局。当新能源学院的学生在实验室里调试氢能设备,尝试将太阳能转化效率提升0.1%;AI学院的团队在攻克通用大模型,试图让算法更理解人类情感;交叉学科的研究者在探索脑机接口,梦想着用科技重塑人类与世界的交互方式时,他们正在书写人类文明的新篇章。 这不仅是知识与技术的比拼,更是一场关于生存与发展的“军备竞赛”。在这场竞赛中,高校既是人才的孵化器,也是创新的策源地。谁能率先在新能源领域实现关键材料突破,谁能在人工智能伦理问题上建立行业标准,谁能在交叉学科的无人区开辟新赛道,谁就可能在未来全球科技竞争中占据主动权。 而这场竞赛没有终点,只有不断的超越与革新——因为每一次技术的突破,都将引发新一轮的产业变革与教育重构,而赢家,将定义未来三十年甚至更长远的游戏规则。这不仅是国内比,更多的是与国际比。