208年,孔融被曹操下令处死,在官兵上门抓捕时,孔融的一双儿女却仍旧在下棋,士兵觉得很奇怪:“你们都父亲都要死了,你们怎么还在下棋?”但没曾想,孔融9岁儿子接下来的一番话,竟直接让曹操下了杀心!

提起孔融,我们都会想起那个让梨的典故,让梨一事传开之后,孔融就被称为少年神童。

他也为此自鸣得意,早慧的他也知晓如何才能够博得好的名声,这份暗含的骄纵,为他日后的杀身之祸埋下了伏笔。

孔融也的确聪慧,日后的他更是在文学领域成就非凡,被列为文学史上的建安七子之一,本人更是以其才华和品德闻名于世。

然而,随着时间的推移,孔融屡屡做出惊人之事,这也导致他性格中那份骄纵之气愈发凸显。

孔融时常在朝堂之上,直接对曹操的决策批评,甚至公开诋毁。

比如曹操那时出于现实考虑,为了节约粮食颁布禁酒令。

孔融却偏偏要与曹操唱反调,不仅不节约粮食,反而大摆筵席、大肆饮酒,曹操派人质问,他还振振有词:“人生短暂,当及时行乐。”甚至邀请来使一同赴宴。

曹操作为一个成熟的政治家,明白乱世当用重典这一道理,于是为了稳定当时的局势,曹操便准备推行一些法令。

孔融却再度跳了出来,不仅公开指责其过于残暴,还牵扯到了曹操本人头上,直接让曹操颜面尽失。

甚至当曹操忧心兵力不足,而准备强制征兵时。

众位谋士都同意了曹操的决定,但孔融偏偏不理不睬,还立刻上书反对,言辞激烈:“如此强征,百姓以何为生?曹公此举,一为不仁,二为不义。”

这让曹操很是恼火,心想我供你吃供你喝,你还天天给我上眼药,不回应也好啊,却每次都坏我大事,乱我军心。

慢慢的,孔融发现反驳曹操可以达成名满天下的成就,于是干的事情越来越出格,曹操心中对孔融的杀心也逐渐升起。

在曹操南征张绣战事不利,损兵折将时。孔融却安坐在大后方,再度对其开炮,表示曹公你不是说你兵强马壮吗?怎么打不下来呢?更是直接称曹操此举是“咎由自取”。

这让曹操心中的怒火越烧越旺,但只是碍于孔融的名声,一直隐忍不发。

然而,孔融却丝毫没有收敛的意思,以为曹操不敢动他,反而越发骄纵。

终于在孔融再度开罪曹操时,曹操再也无法忍受孔融屡屡坏他军心,搞得他所部人心惶惶的作为,便开始暗中搜集孔融的罪证,罗织罪名,决意将其置于死地。

由于孔融的确依仗着天生聪慧而变得愈加骄纵,生平留下不少让人诟病的证据,于是曹操顺理成章地判孔融死罪。

这下曹公舒坦了,没有孔融的聒噪,他腰不酸了腿也不疼了,哈哈大笑的前往孔融的家中,想看看孔融这时是不是还是那般嘴硬。

待曹操抵达孔府之后,就看到此时的孔府可以说是大乱,先是孔融被抓,接着失去主心骨的孔家众人人心惶惶,生怕曹操迁怒于他们。

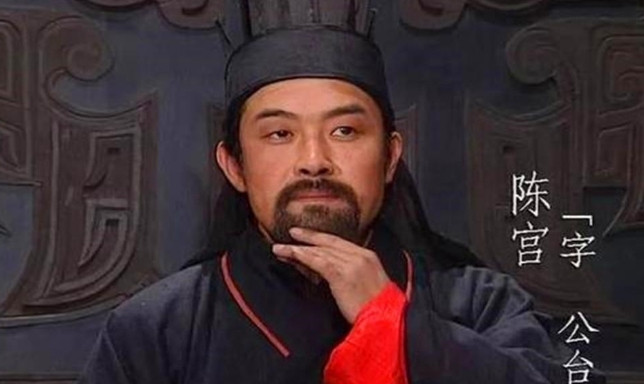

但是曹操在惶惶不可终日的人群背后发现两个奇怪的孩子,那两个孩子正在自顾自的下棋,与周围惶恐的环境格格不入。

经过询问,得知那是孔融的一对子女。

于是曹操派士兵上前询问他们,父亲都要死了,怎么还能自顾自的下棋。

只见那少年不紧不慢落下一子,轻飘飘地回应道:“我父命有定数,何况,覆巢之下,安有完卵?”

不远处的曹操听闻,如芒在背,这孩子竟如此聪慧,如此的像他的父亲。

可紧接着少年再度开口的一句话让曹操直接起了杀心。

少年看妹妹有些紧张,执棋的手指都有些不稳,便旁若无人的说:“莫慌莫慌,父亲落得如此下场,以那曹贼的性子,我们兄妹二人注定无法活下去。”

女孩儿轻轻落下棋子,声音带着一丝颤抖:“哥哥说得对,曹操心狠手辣,父亲直言敢谏,触怒了他,这结局或许早已注定。”

不远处的曹操听闻,尽管早已杀心大起,但依旧没有发作,直到回到马车,才吩咐左右:“文举(孔融字文举)的两个孩子如此聪慧,不如早早让他们一家团聚。”

说罢,曹操转而登上马车,扬长而去。

孔融之死,死于对名声的追求,年少的孔融因让梨而成名之后,他突然明白了名声的好处。

但他过于追求名利,甚至不顾现实去劝谏曹操、反对曹操,自然会落得个身死的下场。

可惜的是,他的行为不仅祸殃己身,甚至连自己的子女都未能逃脱罪责,最终被满门抄斩。