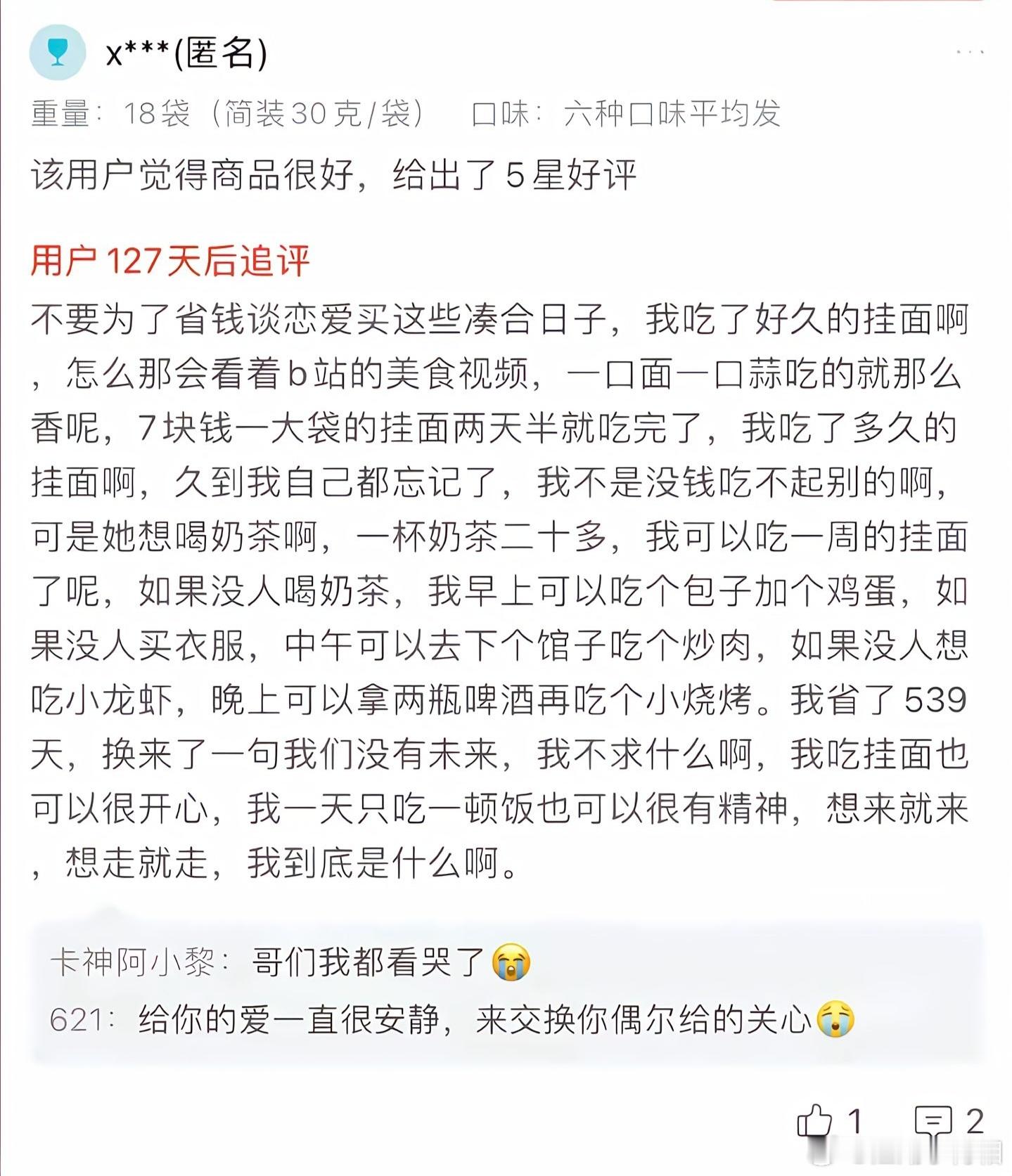

选择的本质:惯性与意愿的博弈——如何打破循环,重塑人生轨迹 我们常常在事后懊悔:“如果当初做了不同的选择,结果会不会不一样?”但很少有人意识到,那些“错误选择”的根源,并非某个具体决定本身,而是我们内在的“选择机制”——那些隐藏在思维深处的认知模式、情绪惯性与价值取向,正默默操控着每一次判断的走向。 选择的双重属性:既是起点,也是终点 我们习惯将选择视为改变未来的“起点”:选一份工作、爱一个人、踏上一条路,仿佛每个决定都在亲手绘制人生蓝图。但事实上,选择更是一种“终点”——是过去所有经历、信念与思维模式的最终投射。面对同一个机会,有人选择冒险,有人选择保守,这种差异并非偶然,而是每个人内在“选择机制”的必然结果:就像不同的算法会导出不同的运算结果,我们如何做选择,本质上是由这套内在机制预先“编程”好的。 不存在错误的选择,只有需要升级的“底层系统” 生活中那些令人遗憾的结果,往往并非选择本身“错误”,而是我们的“选择机制”存在漏洞。比如,被情绪主导的冲动决策、被他人标准绑架的被动选择,或是被恐惧限制的逃避式决定,本质上都是这套机制在低效运行。更值得警惕的是:只要机制未被改写,同样的问题会循环发生——就像用旧手机运行新软件,卡顿与报错在所难免。我们抱怨“历史重演”,却忽略了真正需要更新的,是背后的底层逻辑。 什么是“选择机制”?每个人都是自带“算法”的决策者 若用计算机类比,我们的头脑中存在无数“运算程序”:可能是童年植入的“安全至上”信条,可能是社会规训形成的“成功模板”,也可能是某次创伤留下的“自我保护机制”。这些程序在无意识中操控着90%的选择——当你“本能地”拒绝一个机会、“习惯性”地陷入某种关系模式,其实是这些隐藏的“规则”在替你做决定。可悲的是,大多数人对这套机制毫无觉知,只是被动地重复着早已设定好的反应模式。 驱动选择的两股力量:惯性的枷锁与意愿的火种 选择机制由两股力量共同驱动: - 惯性力量:来自过去的“默认程序”,包括固化的认知、思维定式、情绪惯性。它们运行得如此隐秘而高效,让我们在无意识中重复着熟悉的选择——比如害怕冲突的人总会妥协,渴望认可的人总会讨好,这些“自动化反应”构成了生活中90%的重复剧本。 - 意愿力量:人类独有的“自由意志”,是打破惯性的核心变量。它无关现实条件,只关于“你真正想要什么”——是成为更勇敢的自己,是追求热爱的事业,或是构建理想的关系。意愿就像插入旧系统的新代码,能逐渐改写整个运行逻辑。 为何意愿是破局的关键?它能重塑整个决策系统 惯性源于过去的积累,而意愿可以在当下被激活。一个清晰的意愿(比如“我要掌控自己的生活”),能为选择机制注入全新的变量: - 它赋予选择方向:当你以“我想要什么”为决策标尺,就会自然过滤掉与目标无关的选项,减少纠结与内耗。 - 它打破条件限制:再贫穷的人也能拥有致富的意愿,再平凡的人也能拥有创造的梦想。这种“超越现实”的力量,正是人类区别于动物的本质——我们可以用对未来的想象,重新定义当下的选择。 - 它唤醒觉知能力:当意愿被正视,我们会开始观察那些阻碍自己的惯性模式(比如“我不配拥有好东西”的潜意识),从而有意识地修正选择路径。 伟大人生的起点:从“被动执行程序”到“主动设计机制” 那些令人惊叹的人生转折,本质上都是意愿对惯性的超越:有人在中年放弃稳定工作追寻热爱,有人从自卑走向自我接纳,他们的共同点是敢于直面内心的渴望,并将其转化为选择的核心驱动力。记住:意愿不需要“资格”,也不受制于外界评判——你无需等到“条件成熟”才敢主张它,因为它本身就是创造条件的起点。 改变选择机制,从觉知与觉醒开始 与其纠结某个选择是否正确,不如审视自己的“决策系统”是否需要升级。每一次带着觉知的选择(比如暂停冲动反应,问自己“这真的是我想要的吗”),都是在为内在机制写入新代码;每一次对真实意愿的坚守(哪怕只是“我想每天多一点快乐”),都是在重塑生命的运行方向。你不是选择的奴隶,而是这套机制的设计师——改变,从你愿意向内探索的那一刻悄然开始。人生选择